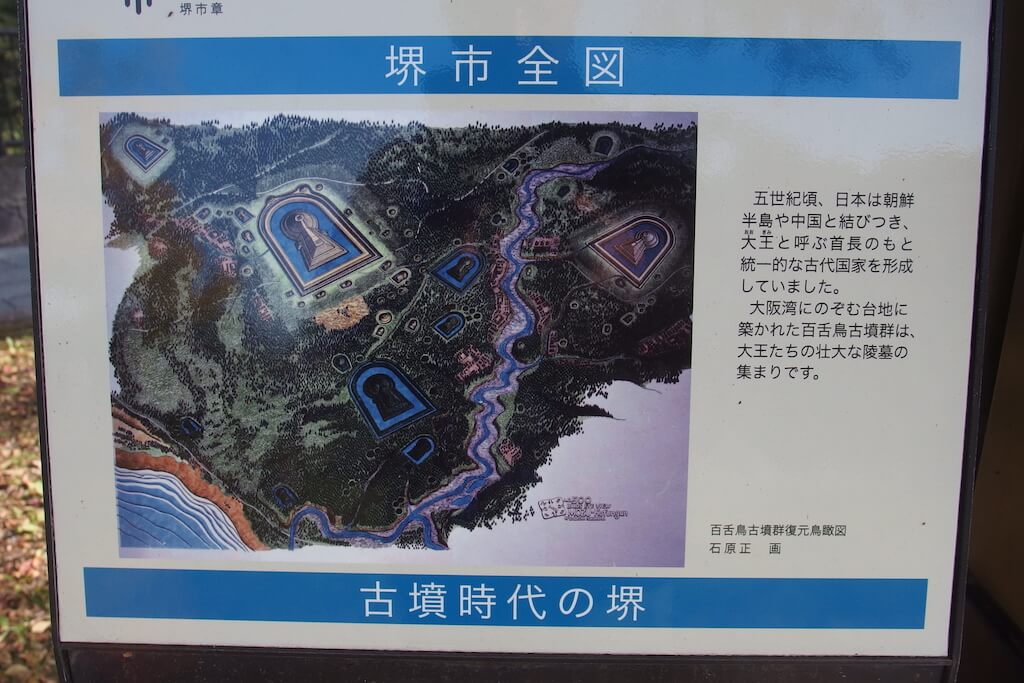

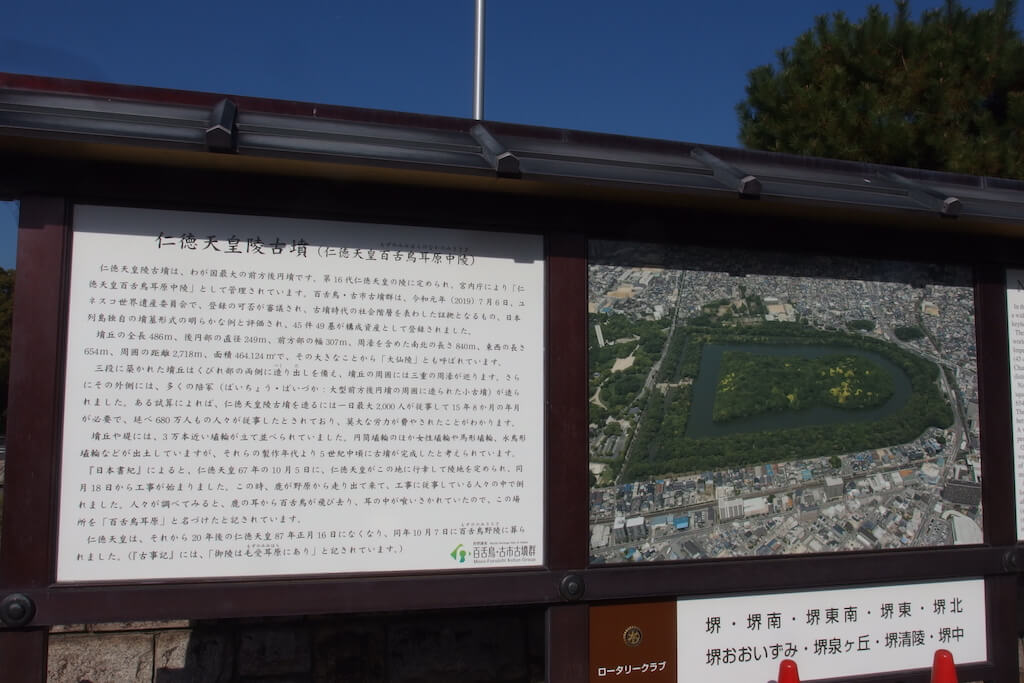

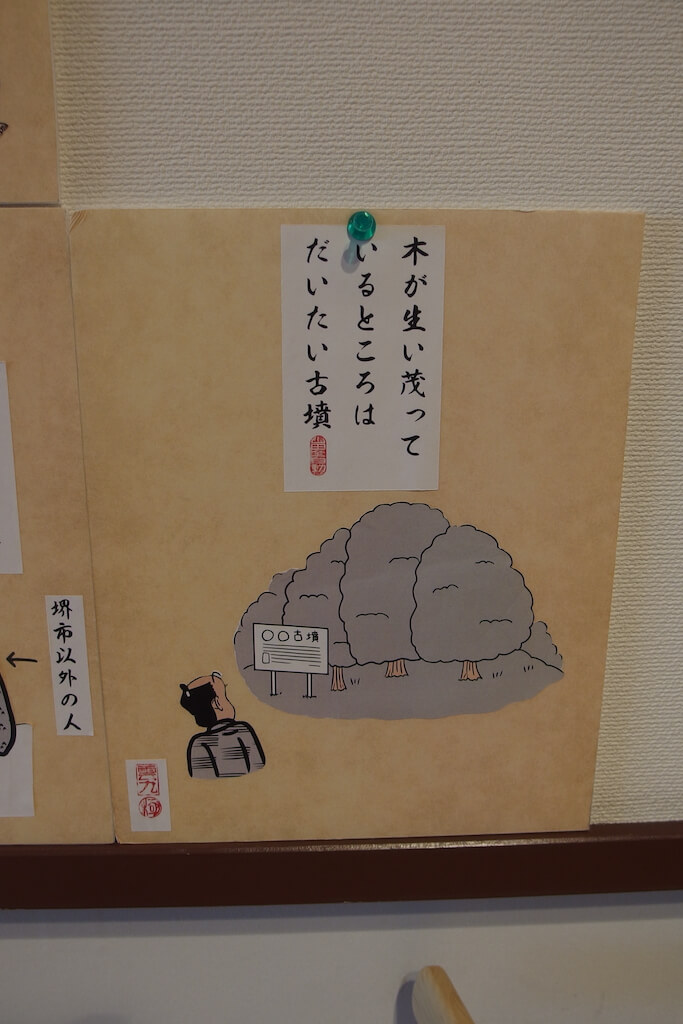

前回の鉄編に続き、文化といえば、やはり一番最初に思いついた前方後円墳 仁徳天皇陵。この古墳は5世紀につくられたらしいのですが、日本で一番大きいだけではなく、クフ王のピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界三大墳墓。その他、この辺りには、百舌鳥耳原中陵と言われる古墳群があります。

私は、堺市へ来ると必ずこの陵墓へと参拝に伺います。

紅葉も終わりどきでしたが、銀杏の黄色が空の青とのコントラストで、いっぱいに感じられる季節でした。

一旦、ホテルへ帰り、車から自転車に乗り換えて、都市探訪に。

ホテルの近くにあった公園は、ザビエル公園。社会科の教科書でもお馴染みのあのザビエル所縁の公園。トイランペットの練習の音が鳴り響いていました。

このような人物たちをあの当時に受け入れた事も、自由都市と言われた堺の気風を感じます。

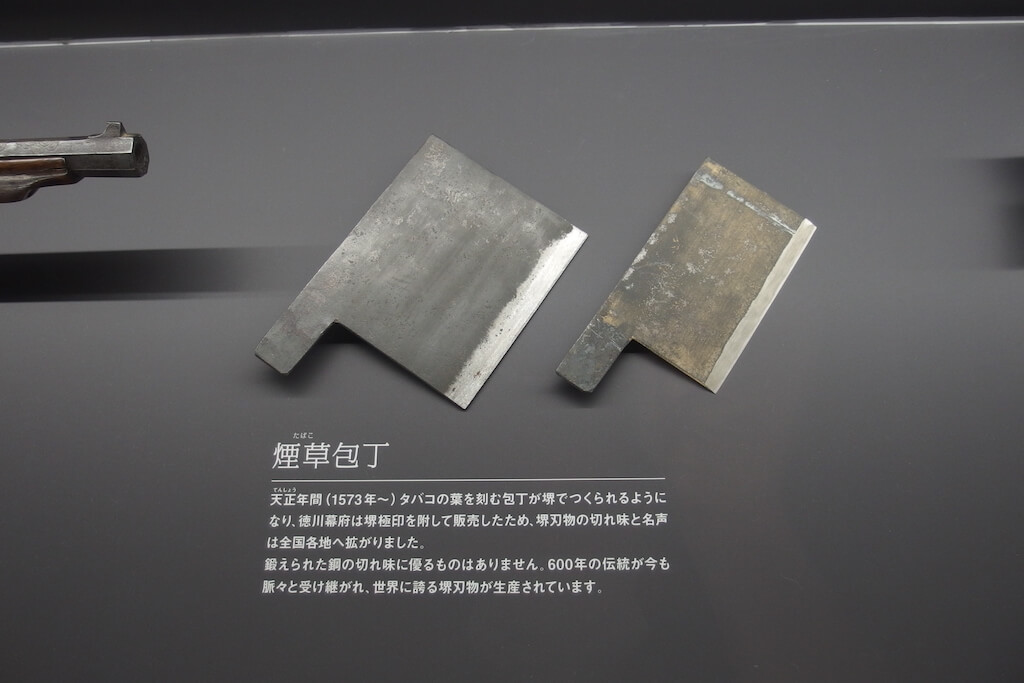

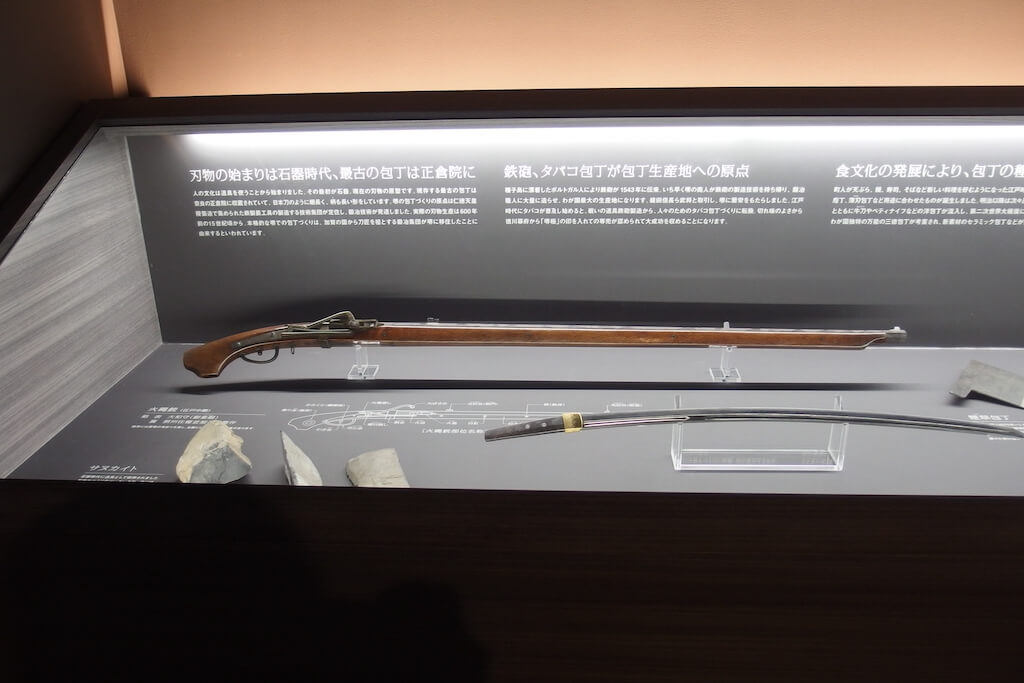

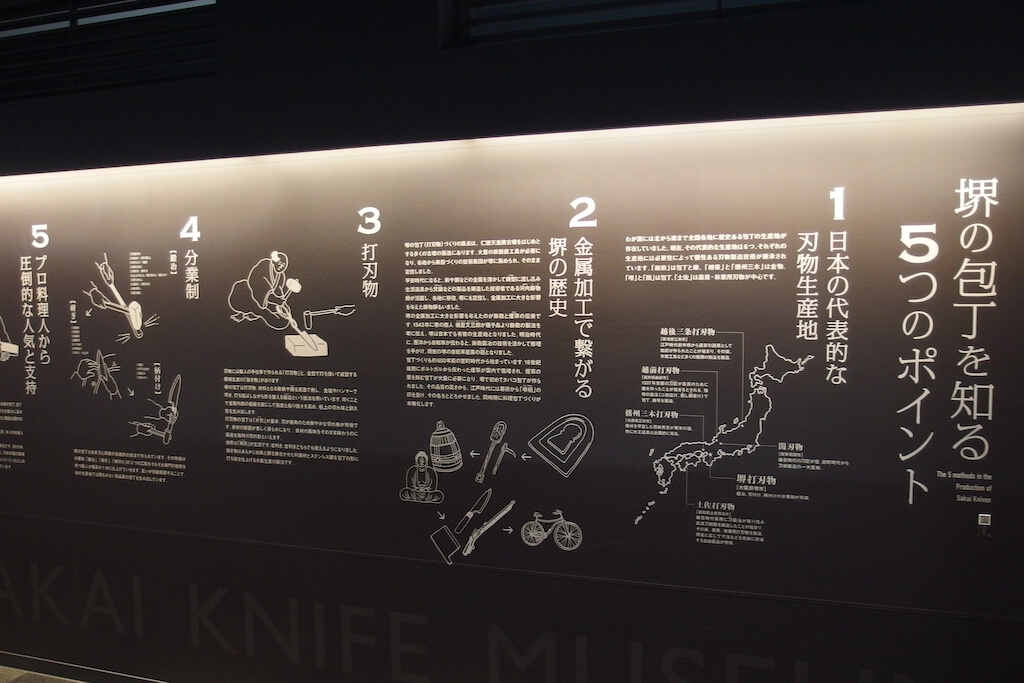

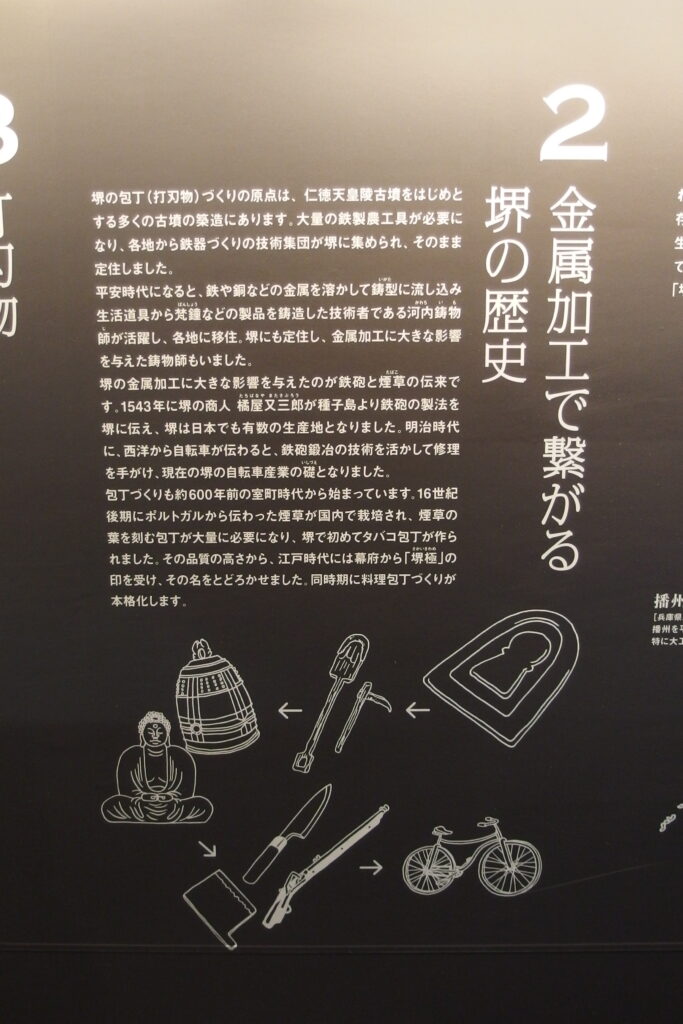

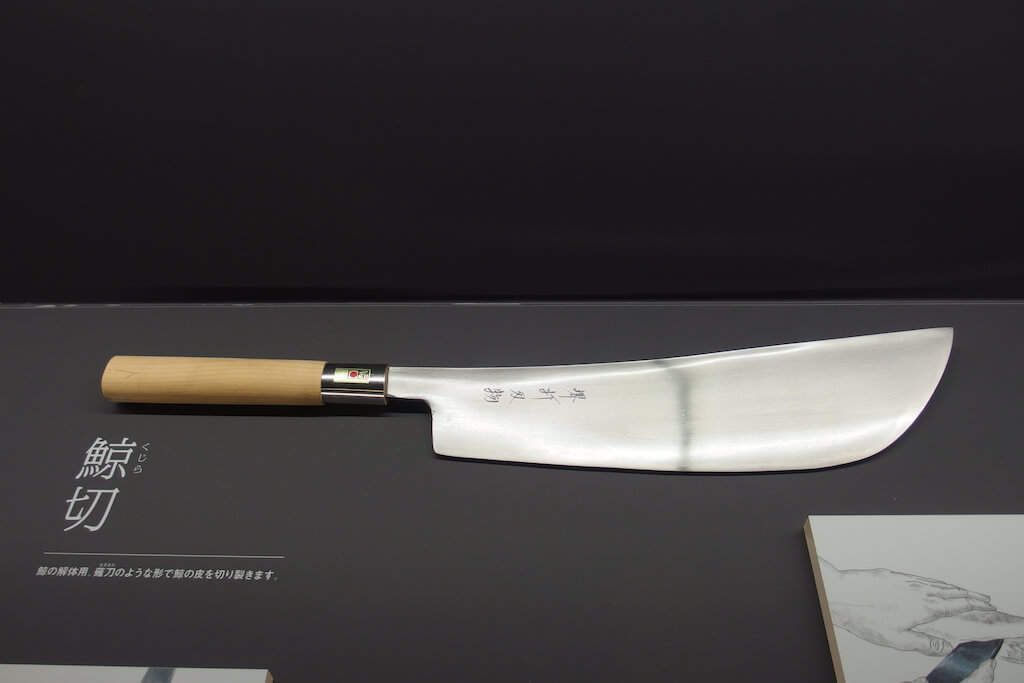

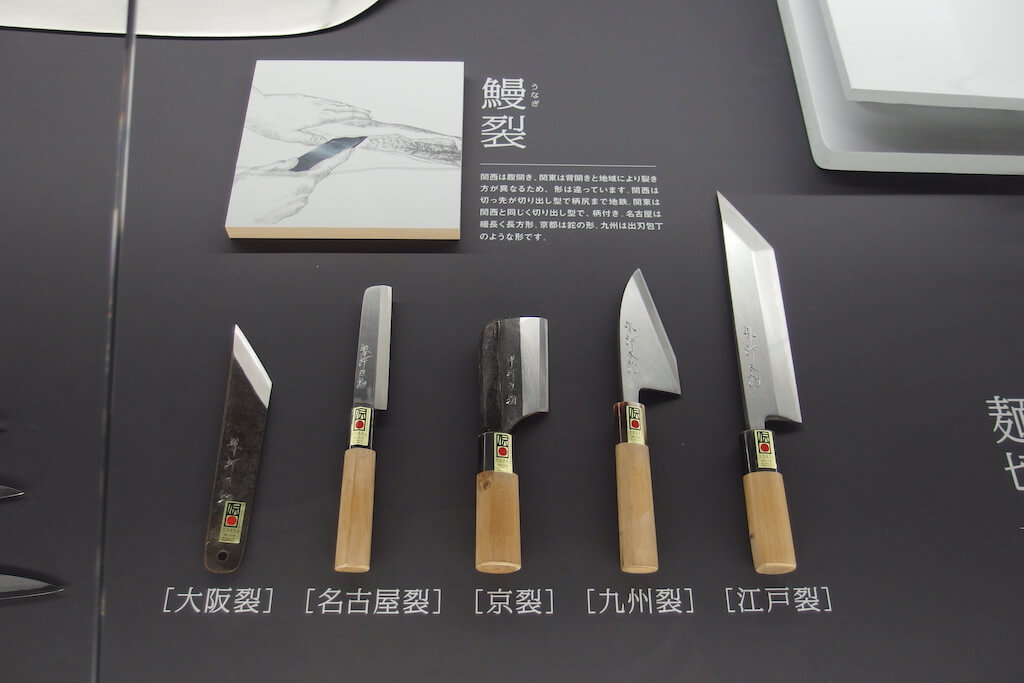

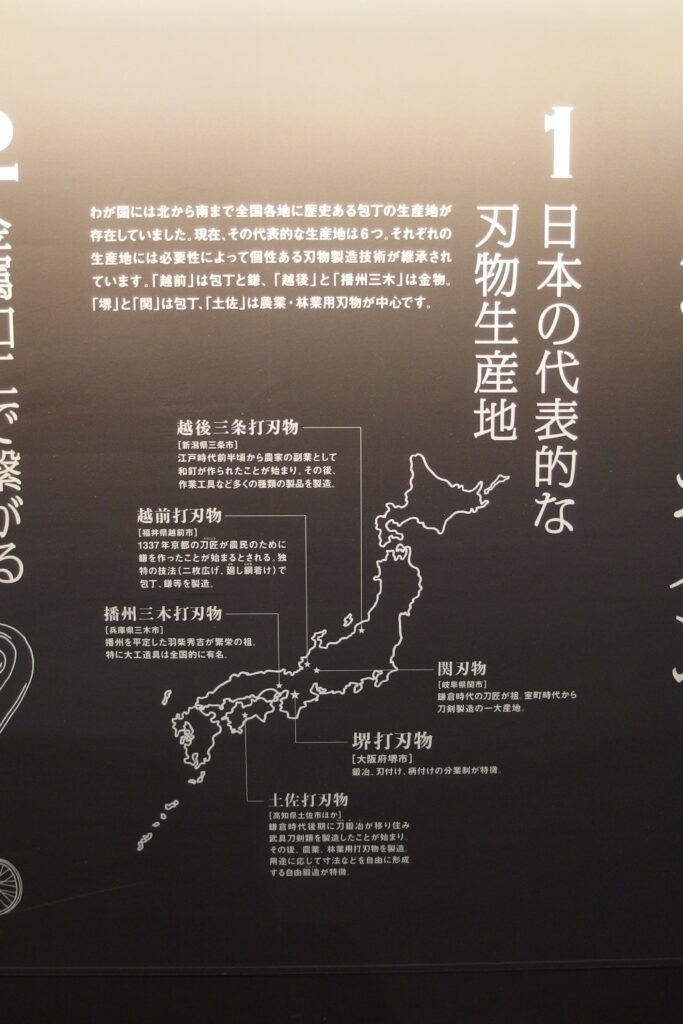

この後、前回のblogにupした堺伝統産業会館へ。

是非、そちらの包丁文化もblogにてご覧ください。

施設内には、おちゃめな堺市あるあるも展示されておりました。

少し、小腹も空いたな。

とゆうことで、今回堺市での銅鍋づくり体験を主催してくださった、雑穀専門家の梶川愛さんおすすめの美味しいもの探訪へ。

先ずは、くるみ餅で有名なかん袋さんへ。

なんとも濃厚なたれの中にもっちりお餅が。そして、梶川さんがおすすめしてくれた氷が、その濃厚さと相俟って、甘味好きにはたまらない。

もう1杯食べようかと思いつつ、近くのお蕎麦屋さんへ。

「工場の中にあるので、わかりにくいですが、いい雰囲気なんですよー。」とは、梶川さん。

確かに、このプラントの中にお蕎麦屋さんがあるとは、一見ではわかりません。

蒸し蕎麦のちく満さん。

確かに、店舗に入る前には、蕎麦粉の機械が稼働中。

しかし、お店に入ってみると古き良さを感じられる雰囲気が漂っています。

注文し届いた一式。

卵を割って、出汁をかけてその麺汁に付けて、蒸し立てをいただきます。

初めての食感。福岡でのうどんもそうですが、このふやかし加減でいただく文化が西日本にはあるんですね。

この場所で、この雰囲気でしか味わえないひととき。

蕎麦湯の入れ物も、なんとも味わいのあるアルミ製。

おしゃれな年配さんが、「ビールと先付けと蕎麦ひとつ。」と仰っていて、私も次はそのパターンでゆこうと思った次第です。

まだまだ続く、美味しいもの探訪は、ゲコ亭さんへ。

このお店は、またまた梶川さんおすすめで、前回も堺へきた時に伺いました。

オープンフロアの食堂で、自分の好きなものを取る方式。このお店には米炊き千人がいるとのことで、銀シャリを大オススメしており、お替りも無料でした。

因みに、近くにはテイクアウト専門のゲコ亭さんもありますので、お間違いのないように。

今回は、お弁当をお願いして、ヨットハーバーを望む公園へ。

ゲコ亭さんのお弁当は、てんこ盛りで700円です。

対面には、昨日銅鍋づくり体験をさせてもらった会場の「風ととき」さんもあります。潮風も心地よく、初冬のひだまりも心地よく。

ご飯を食べ終わって、800m程ゆくと、日本最古の木造灯台のひとつ旧堺燈台もあり。

海外貿易港として、戦国時代に栄えた港町の流れから、明治に建てられた東大だとか。堺商人の意気込みとこの小さな灯台が見守ってきた多くの船の流れを、今でもひっそりと立ち続けるこの灯台に感じました。

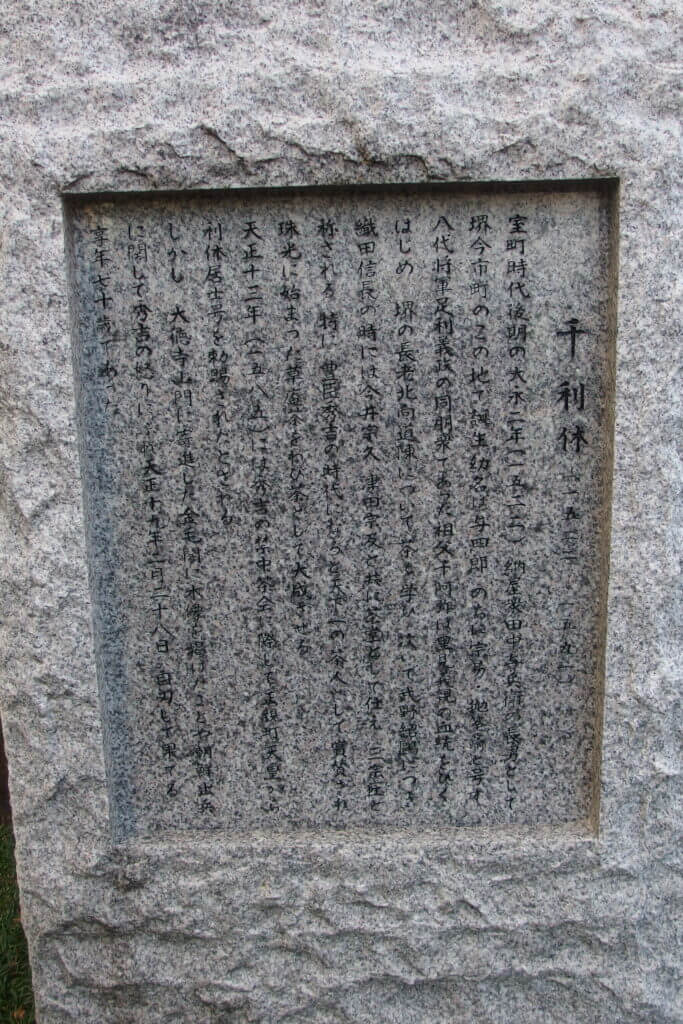

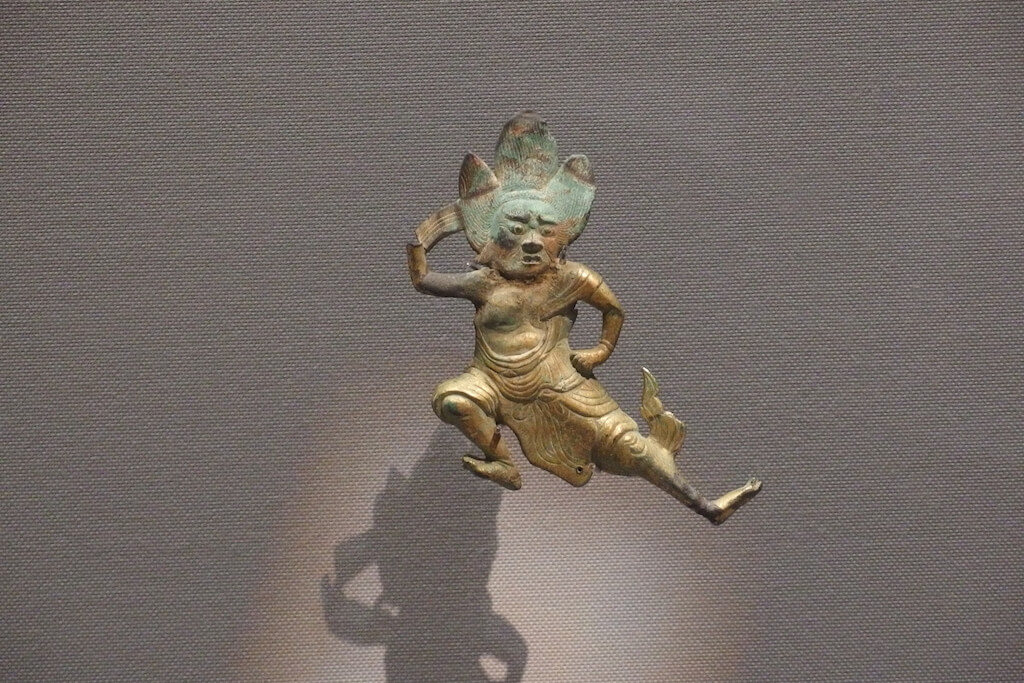

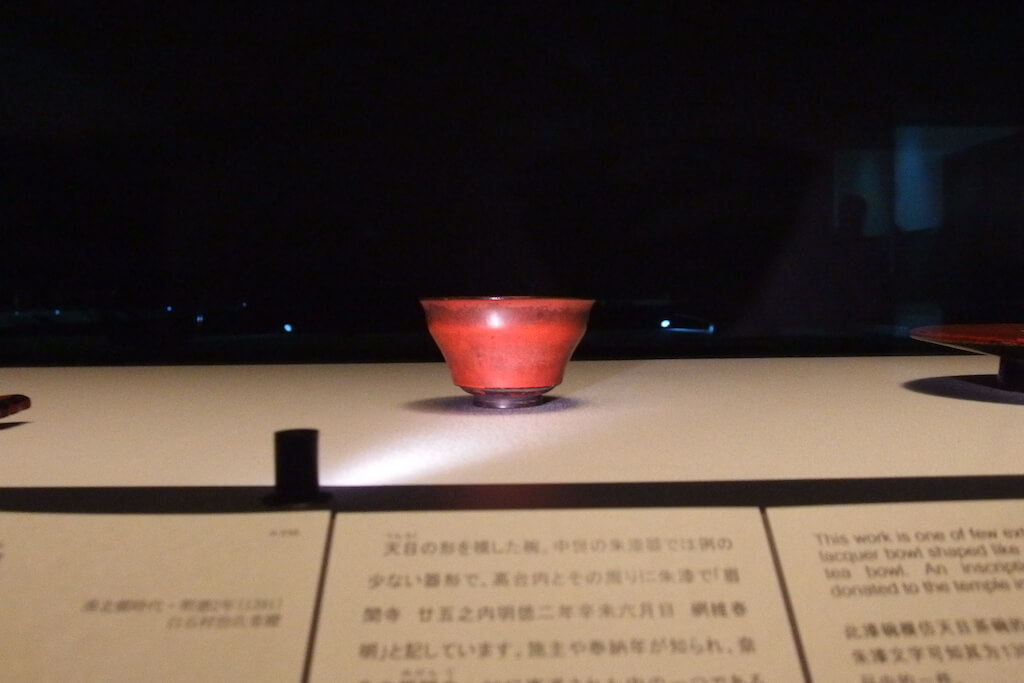

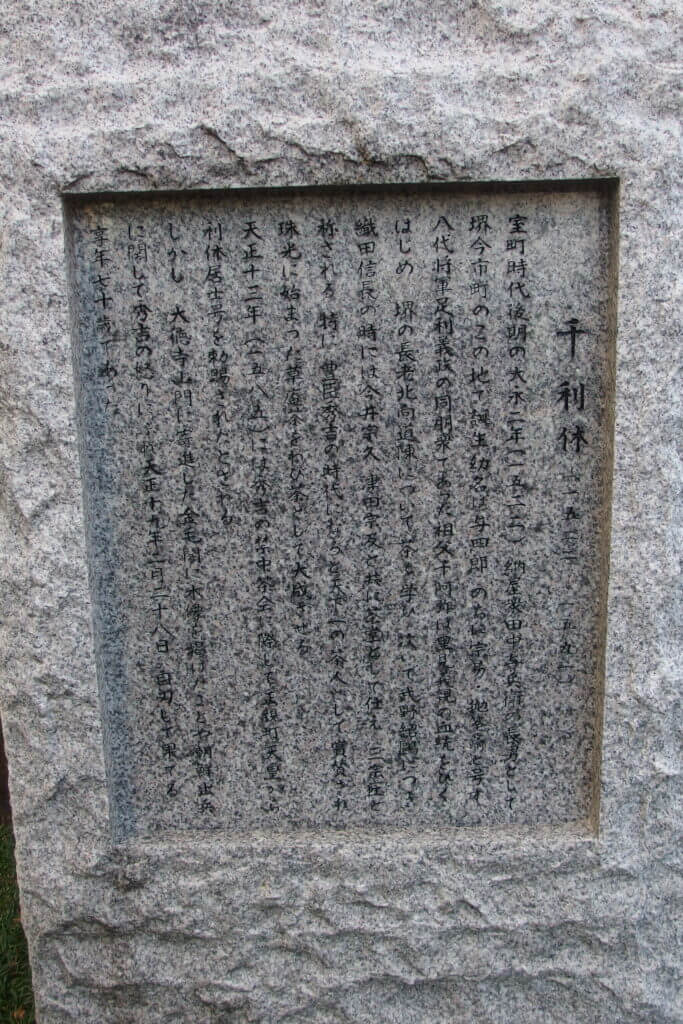

最後に訪れたのは、茶道の大家 千利休の邸跡。

こには、井戸が残されており、今でもポンプで水を汲み上げていました。

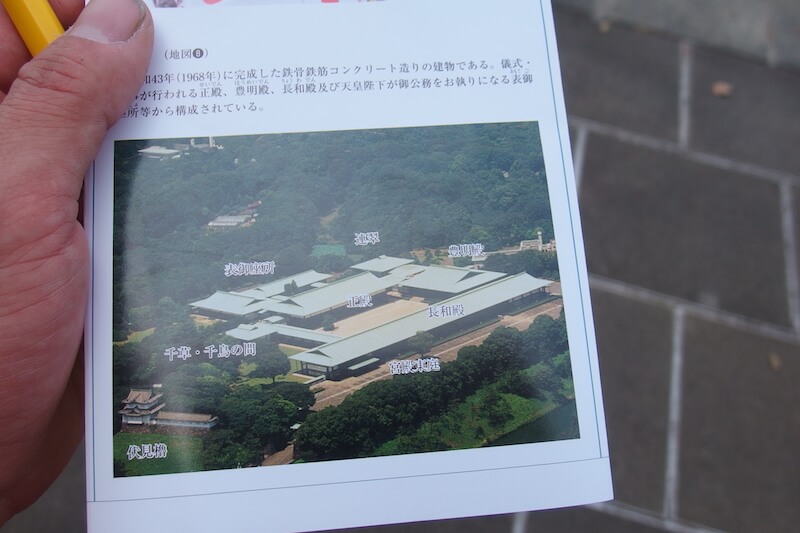

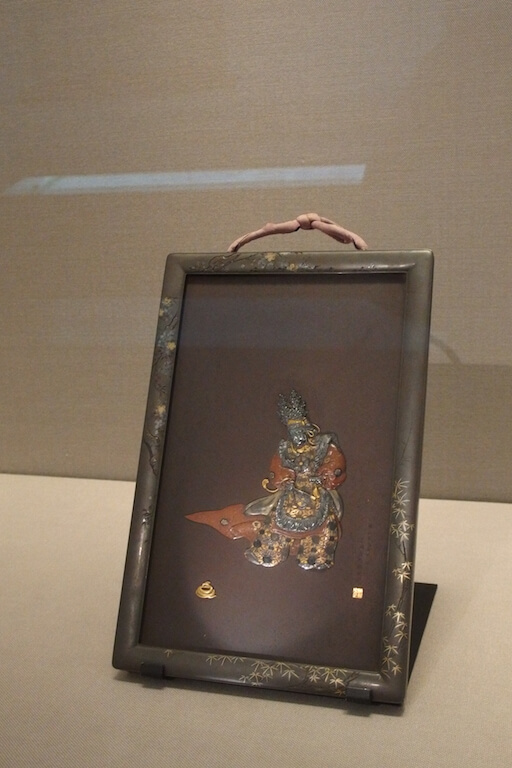

利休といえば、秀吉の怒りを受けて切腹に追い込まれましたが、そのきっかけとなった利休建て替えの大徳寺の門。

その大徳寺の門が、また建て替えの際に下賜されたものを使って据えられた屋根がこちら。大徳寺の門として建てられた際の手斧や細工の跡が残っています。

時の権力者にも、自分の真を貫いた利休。

その心持ちにあやかれるようにと願いつつ、堺の旅も終わり。

自由都市として、力を保持し続けた商人たちの心意気、今でも残るその文化の一旦を感じました。

穏やかな空気に包まれて、大阪へも10分ほどで行ける良い街。

また、来年も訪れてみたいと思います。