大きなランプシェード

いつもお世話になっているヒメミズキさんを通して、新潟市にあるキューブデザインさんからご依頼をいただきました。

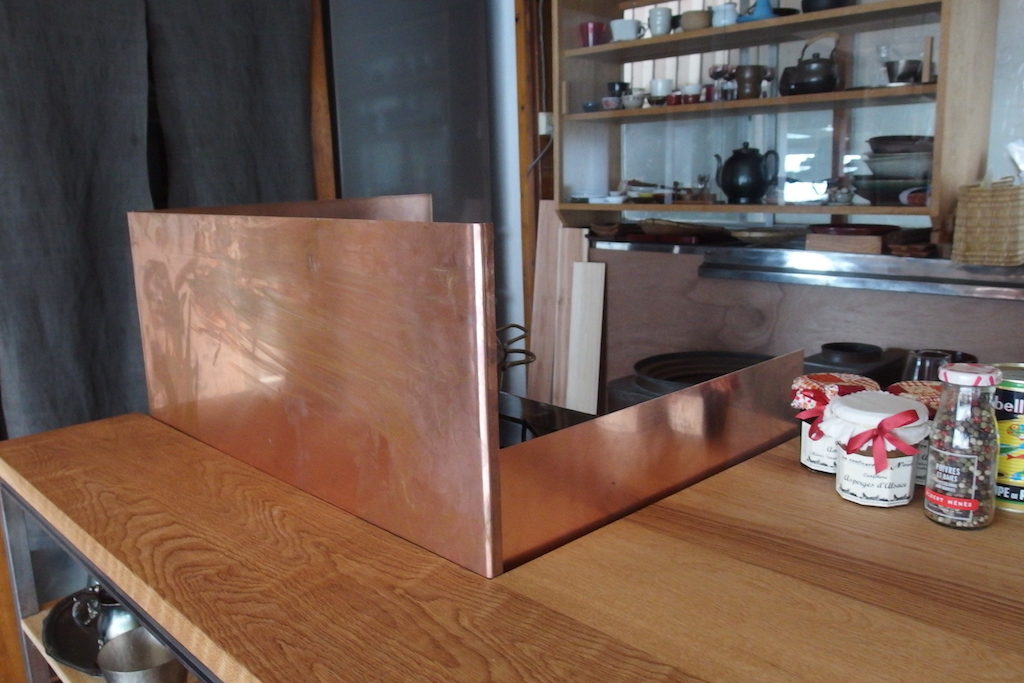

妙高市にできる住宅の大きなランプシェード。

大きなダイニングテーブルを光で包み込むような、ご家族で集われる場所に溶け込むようなランプシェードとゆうことで、初めてのサイズ製作となりました。

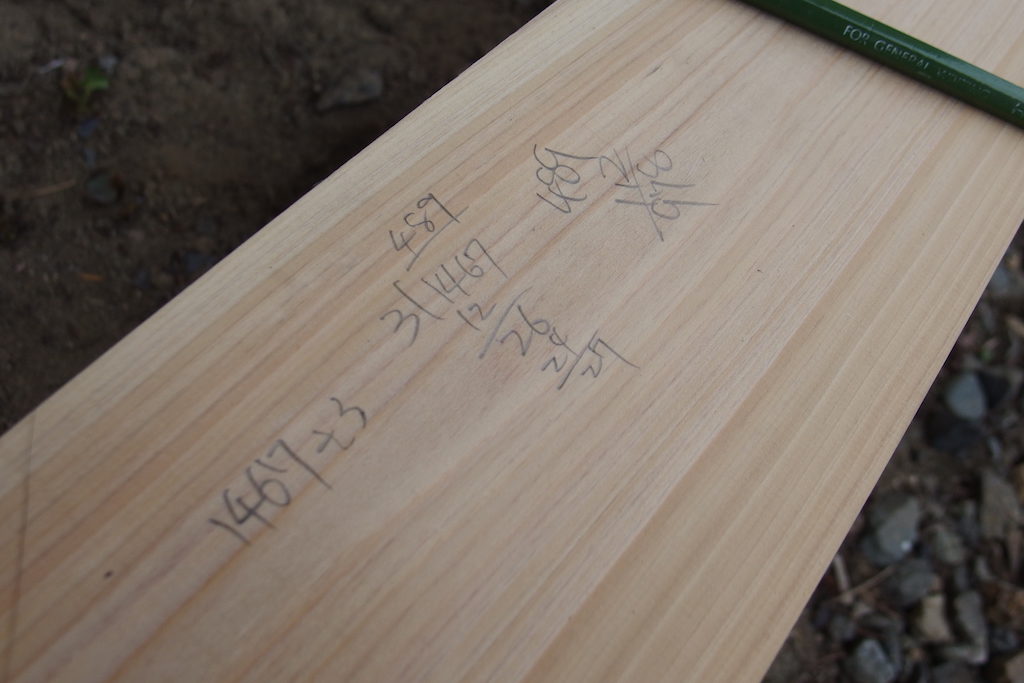

140センチ×50センチ×h25センチ

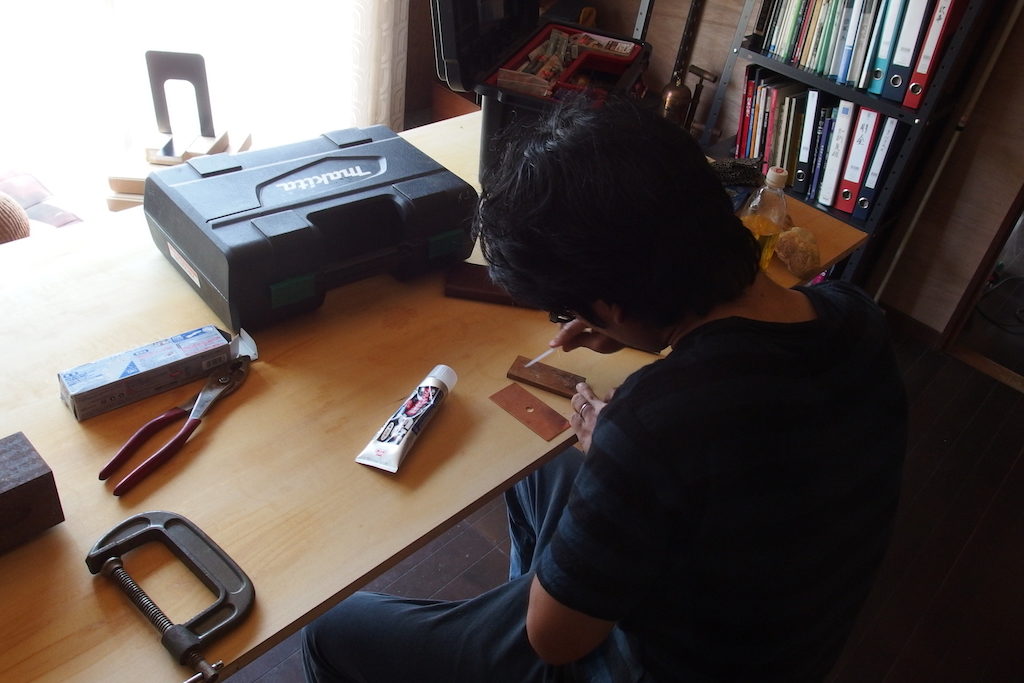

まずは、製作の風景から。

1m×2mのメーター板と言われる、材料の中で一番大きな板からの切り出し。

このご相談をお受けした際には、一人でつくるのは難しいかなと思っていたのですが、気の合う者との共作でないとうまくゆかないと思い、一人での製作に挑む形に。

工房でも、父の上り盤と私の上がり盤を両方使っての製作。

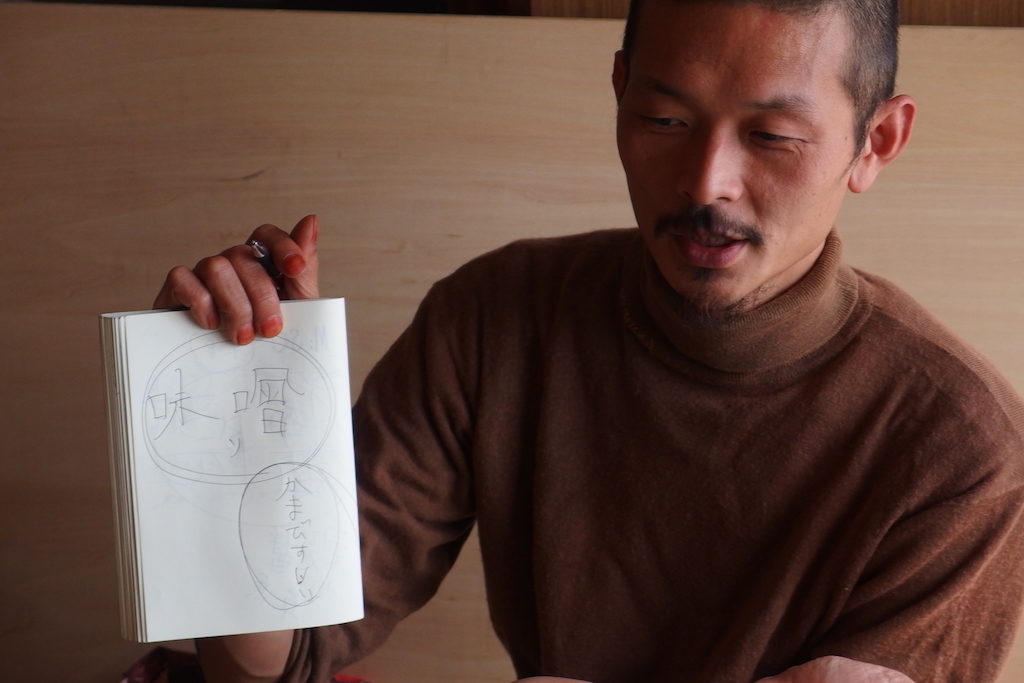

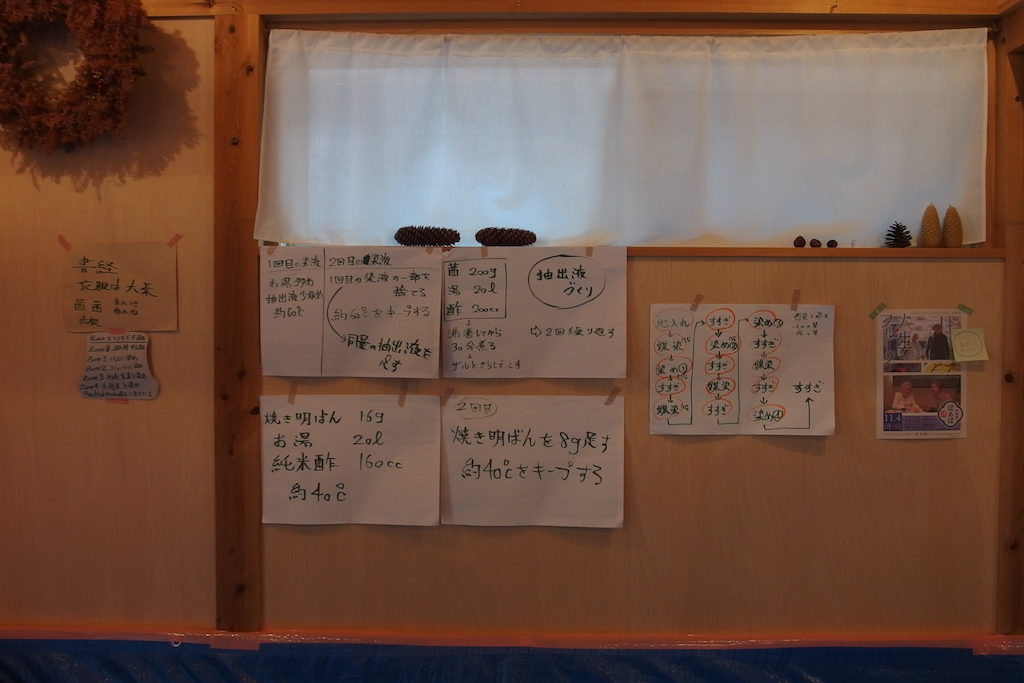

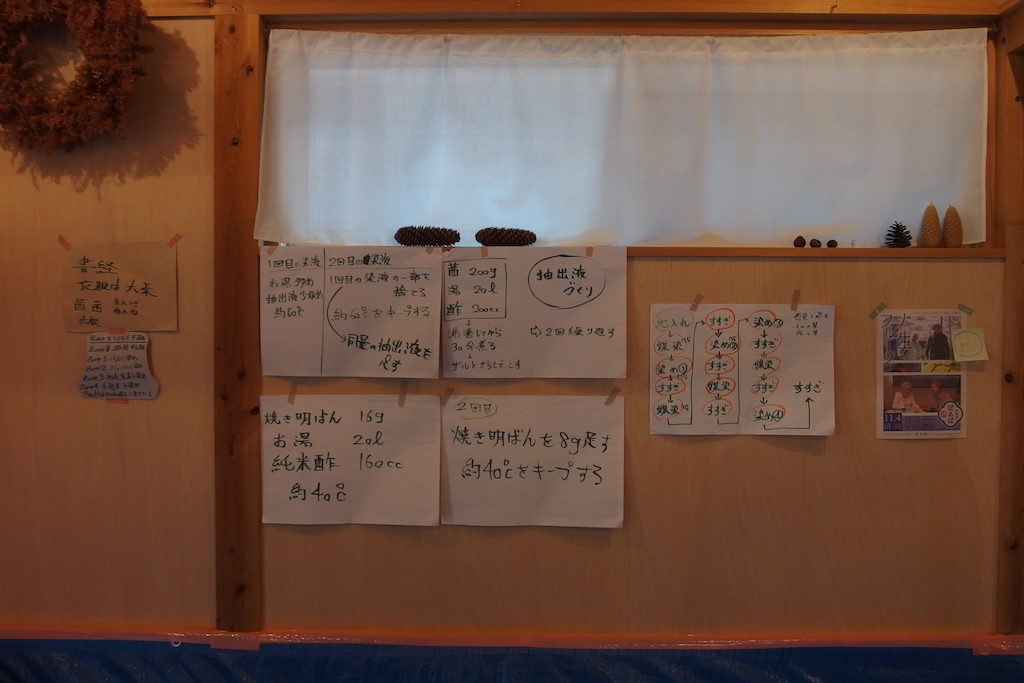

相談の結果、部屋の色とのバランスで、土色の外側と、光の反射を考えて内側は月色にするため、平らなうちに錫引きへ。

普段なら、バフで綺麗に磨けるものも、この大きさになると、手作業となり、全身を使う作業の始まり。

内側から叩き込み、モクモクとした湧き上がるようなイメージで、形をつくってゆきます。

形が完成した後に、外側から、普段は大きく形を変える時に使う金鎚で、外側から叩き締め、形の整えます。

キューブデザイン さんと相談しつつ進める今回のランプシェードは、自分の頭の中で完成させるよりも、相談の中で形が出来上がりました。

この波を残すのもそうで、職人としてよりも、作家性を重視して、普段の自分の仕事から少し離れたところで、完成を目指していました。

吊るされる前のランプシェード。

空間に収まるまでは、私の想像を託す形となります。

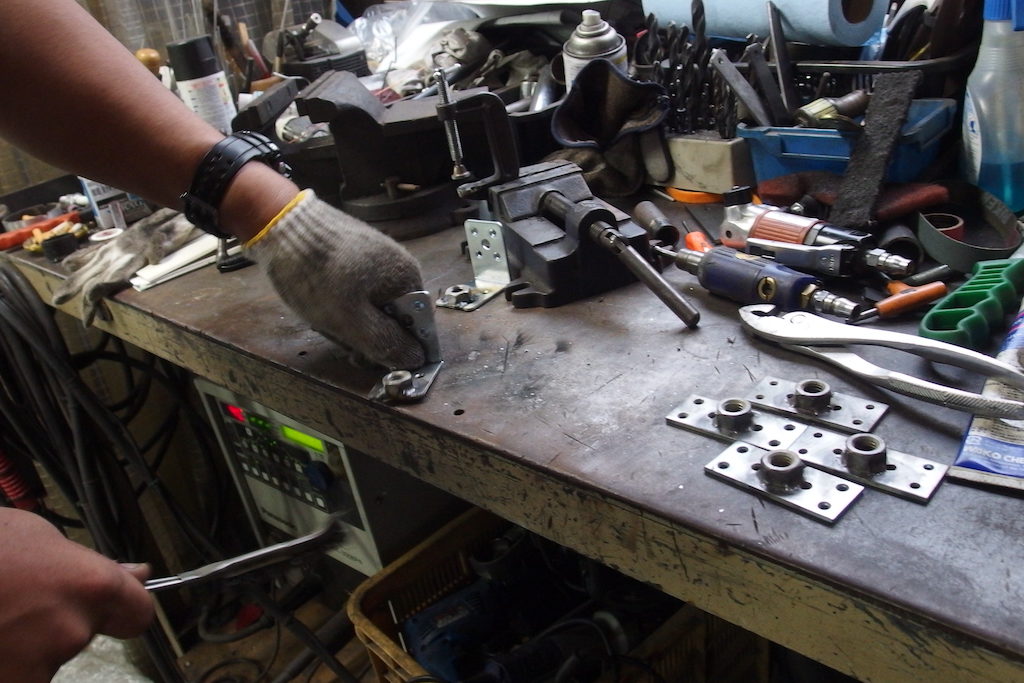

と共に、内側の細工も製作。

光が前面に出ないように、反射板も製作。

10年位経った後、ライトも交換できるようにと、考えを巡らせます。このあたりの設計を考えるのも好きなのだなと感じた、今回の仕事です。

本体と反射板の組み合わせ、それが天井から吊るされ、何十年とご一緒するための設計。

吊るされている画像をお送りいただき、空間に溶け込んでいることを確認できほっと一息。

そして、今回は完成見学会もあり、ヒメミズキさんのコーディネートがされている中で、想像も膨らみます。

25日には、私も足を運ばせてもらい、いろんな角度からランプシェードを確かめて、ほーーーーっと一息つくことができました。

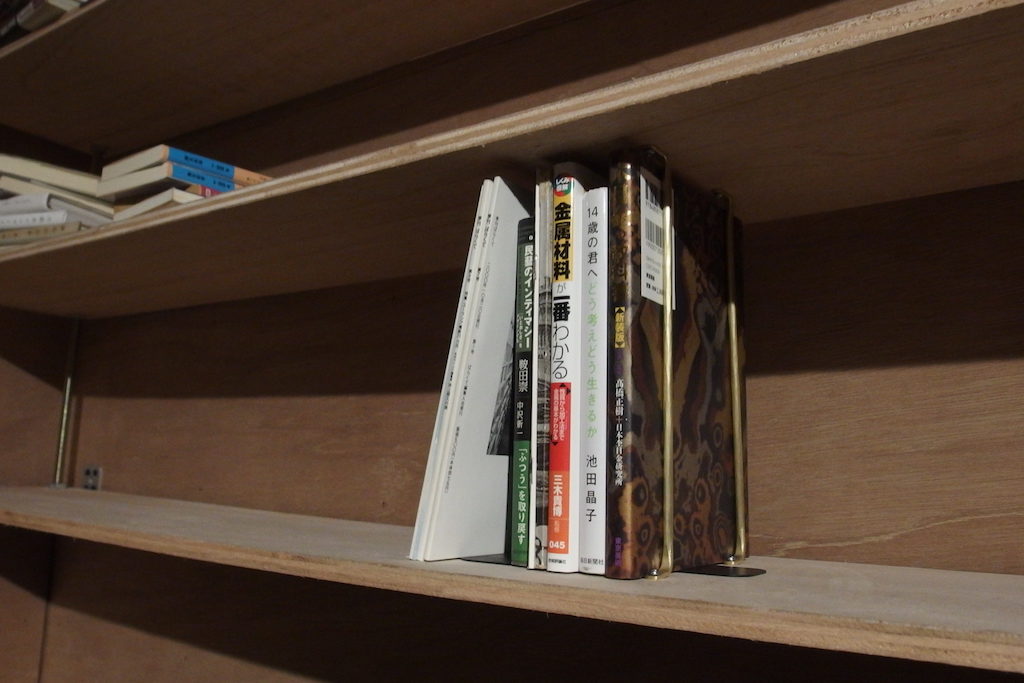

今回の経験をさせてもらい、設計された方との交流の中で、建築と工芸について、改めて考える機会をいただきました。

工芸や美術は、建築とゆう空間づくりの中から派生したものと考えています。

その空間の中で、どうものづくりが活きるのか。

また、ひとつ言葉に落とし込めるように考えたいと思います。

今回、このような貴重な機会をあたえていただきました、キューブデザインさんありがとうございました。

そして、いつもご縁を繋いでくださるヒメミズキさんに、心より感謝致します。

こんな感性を持たれる、キューブデザイン さんの完成見学会も各地で行われるとのことですので、是非、足を運んでいただき、実感していただけたら幸いです。