錫を叩く

Facebook機能が、3年前の日記を思い出させてくれ、ちょうど昨日upした錫を叩く作業だったので、こちらでもupさせてもらいます。

3年前、工房に通っていた者が叩いていた錫の塊。

やってもやらなくてもよい作業であるかもしれませんが、これを繰り返し繰り返した時間があることで、何かの際の自身になるように思います。

鉄鍋で錫を溶かす。

叩いて平らにする。

また、鉄鍋で溶かす。

の繰り返しで、金鎚の使い方とリストを鍛えます。

ものづくりやワークショップなどの様々な活動、

日々思うことなどを綴っています

カテゴリー〈 日記 〉

Facebook機能が、3年前の日記を思い出させてくれ、ちょうど昨日upした錫を叩く作業だったので、こちらでもupさせてもらいます。

3年前、工房に通っていた者が叩いていた錫の塊。

やってもやらなくてもよい作業であるかもしれませんが、これを繰り返し繰り返した時間があることで、何かの際の自身になるように思います。

鉄鍋で錫を溶かす。

叩いて平らにする。

また、鉄鍋で溶かす。

の繰り返しで、金鎚の使い方とリストを鍛えます。

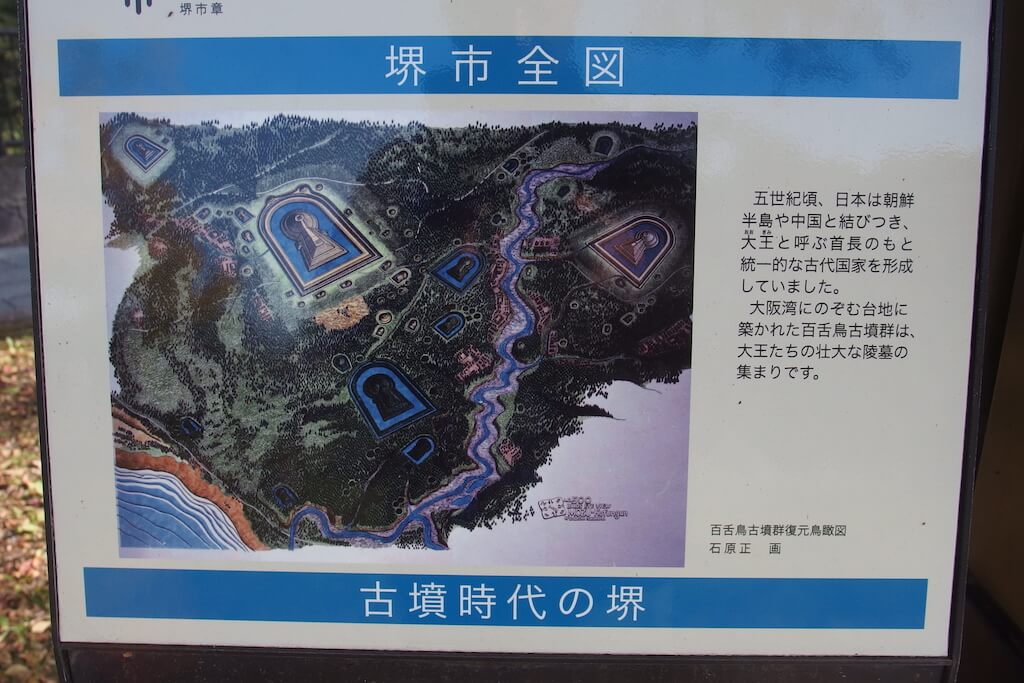

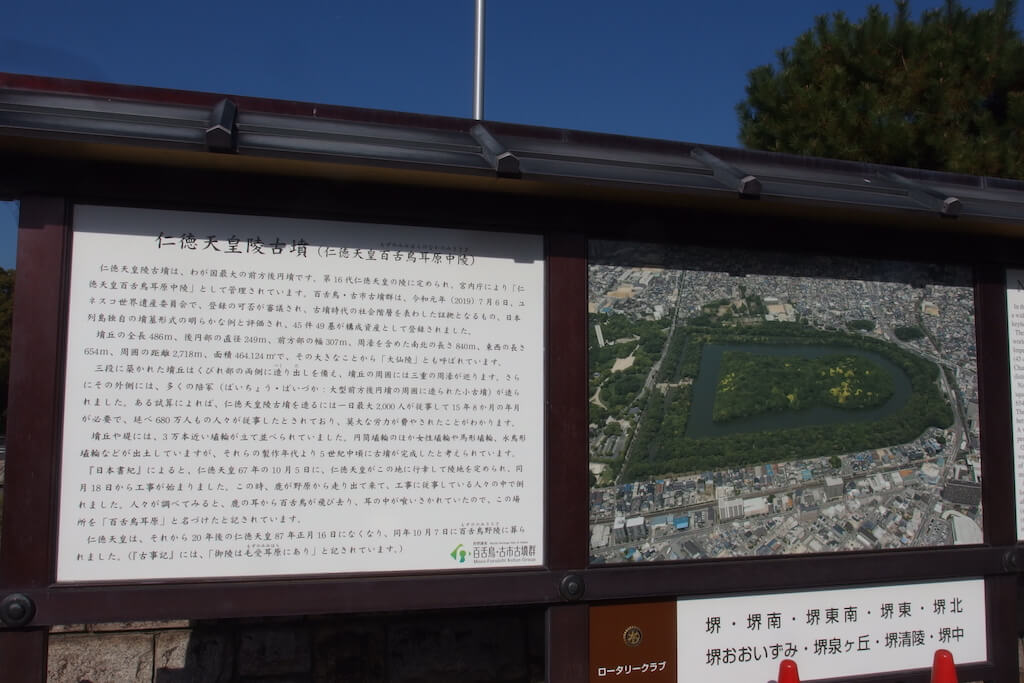

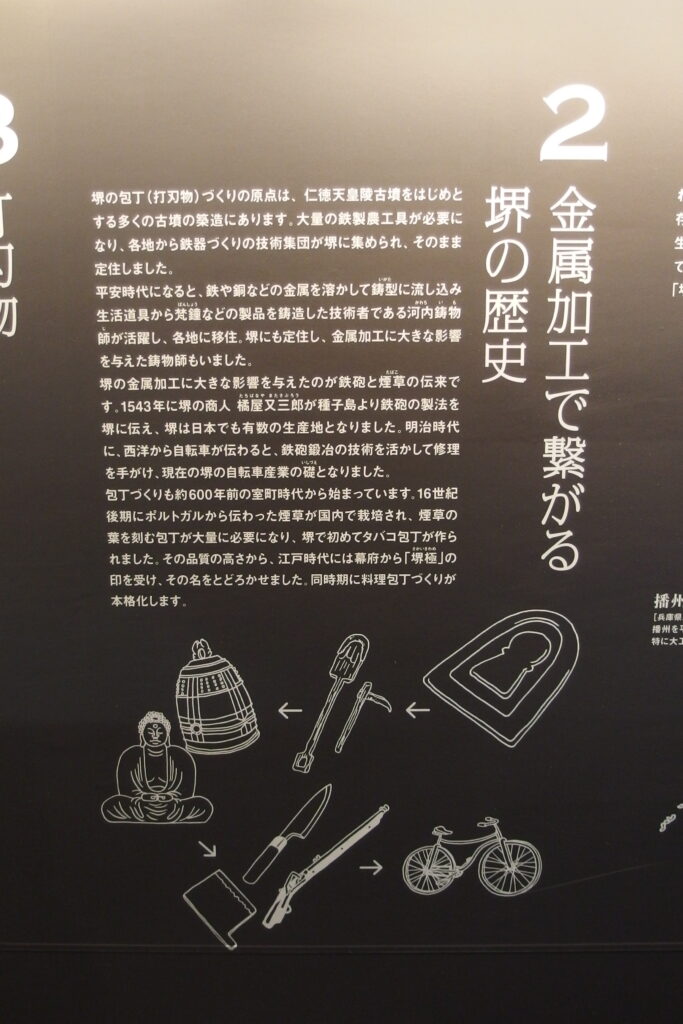

前回の鉄編に続き、文化といえば、やはり一番最初に思いついた前方後円墳 仁徳天皇陵。この古墳は5世紀につくられたらしいのですが、日本で一番大きいだけではなく、クフ王のピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界三大墳墓。その他、この辺りには、百舌鳥耳原中陵と言われる古墳群があります。

私は、堺市へ来ると必ずこの陵墓へと参拝に伺います。

紅葉も終わりどきでしたが、銀杏の黄色が空の青とのコントラストで、いっぱいに感じられる季節でした。

一旦、ホテルへ帰り、車から自転車に乗り換えて、都市探訪に。

ホテルの近くにあった公園は、ザビエル公園。社会科の教科書でもお馴染みのあのザビエル所縁の公園。トイランペットの練習の音が鳴り響いていました。

このような人物たちをあの当時に受け入れた事も、自由都市と言われた堺の気風を感じます。

この後、前回のblogにupした堺伝統産業会館へ。

是非、そちらの包丁文化もblogにてご覧ください。

施設内には、おちゃめな堺市あるあるも展示されておりました。

少し、小腹も空いたな。

とゆうことで、今回堺市での銅鍋づくり体験を主催してくださった、雑穀専門家の梶川愛さんおすすめの美味しいもの探訪へ。

先ずは、くるみ餅で有名なかん袋さんへ。

なんとも濃厚なたれの中にもっちりお餅が。そして、梶川さんがおすすめしてくれた氷が、その濃厚さと相俟って、甘味好きにはたまらない。

もう1杯食べようかと思いつつ、近くのお蕎麦屋さんへ。

「工場の中にあるので、わかりにくいですが、いい雰囲気なんですよー。」とは、梶川さん。

確かに、このプラントの中にお蕎麦屋さんがあるとは、一見ではわかりません。

蒸し蕎麦のちく満さん。

確かに、店舗に入る前には、蕎麦粉の機械が稼働中。

しかし、お店に入ってみると古き良さを感じられる雰囲気が漂っています。

注文し届いた一式。

卵を割って、出汁をかけてその麺汁に付けて、蒸し立てをいただきます。

初めての食感。福岡でのうどんもそうですが、このふやかし加減でいただく文化が西日本にはあるんですね。

この場所で、この雰囲気でしか味わえないひととき。

蕎麦湯の入れ物も、なんとも味わいのあるアルミ製。

おしゃれな年配さんが、「ビールと先付けと蕎麦ひとつ。」と仰っていて、私も次はそのパターンでゆこうと思った次第です。

まだまだ続く、美味しいもの探訪は、ゲコ亭さんへ。

このお店は、またまた梶川さんおすすめで、前回も堺へきた時に伺いました。

オープンフロアの食堂で、自分の好きなものを取る方式。このお店には米炊き千人がいるとのことで、銀シャリを大オススメしており、お替りも無料でした。

因みに、近くにはテイクアウト専門のゲコ亭さんもありますので、お間違いのないように。

今回は、お弁当をお願いして、ヨットハーバーを望む公園へ。

ゲコ亭さんのお弁当は、てんこ盛りで700円です。

対面には、昨日銅鍋づくり体験をさせてもらった会場の「風ととき」さんもあります。潮風も心地よく、初冬のひだまりも心地よく。

ご飯を食べ終わって、800m程ゆくと、日本最古の木造灯台のひとつ旧堺燈台もあり。

海外貿易港として、戦国時代に栄えた港町の流れから、明治に建てられた東大だとか。堺商人の意気込みとこの小さな灯台が見守ってきた多くの船の流れを、今でもひっそりと立ち続けるこの灯台に感じました。

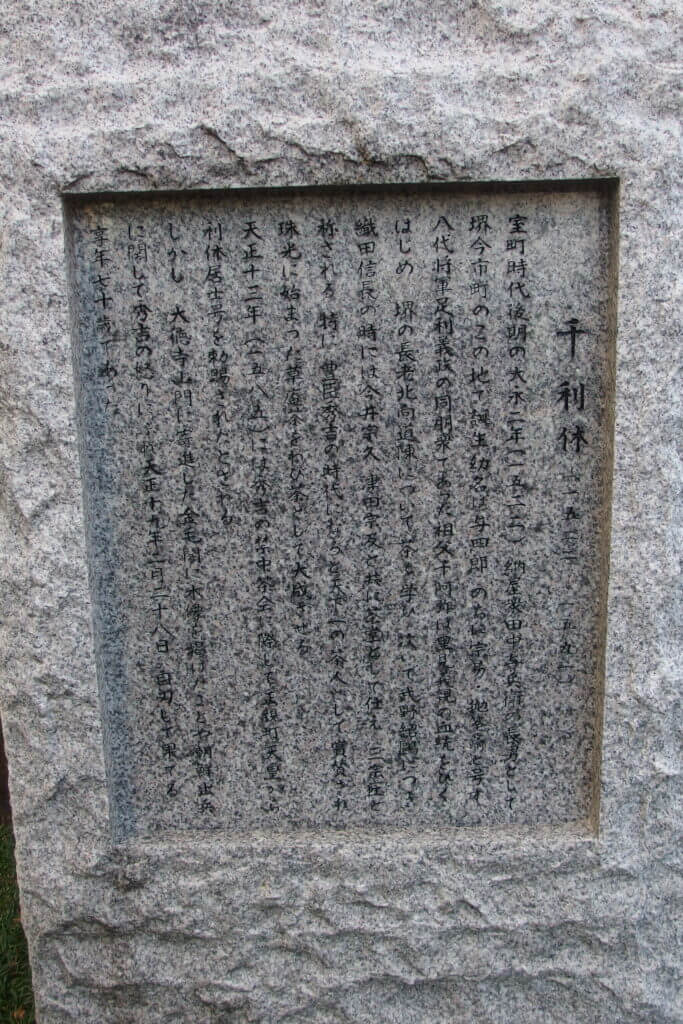

最後に訪れたのは、茶道の大家 千利休の邸跡。

こには、井戸が残されており、今でもポンプで水を汲み上げていました。

利休といえば、秀吉の怒りを受けて切腹に追い込まれましたが、そのきっかけとなった利休建て替えの大徳寺の門。

その大徳寺の門が、また建て替えの際に下賜されたものを使って据えられた屋根がこちら。大徳寺の門として建てられた際の手斧や細工の跡が残っています。

時の権力者にも、自分の真を貫いた利休。

その心持ちにあやかれるようにと願いつつ、堺の旅も終わり。

自由都市として、力を保持し続けた商人たちの心意気、今でも残るその文化の一旦を感じました。

穏やかな空気に包まれて、大阪へも10分ほどで行ける良い街。

また、来年も訪れてみたいと思います。

堺市といえば、私は最初に仁徳天皇陵などの古墳群を思いつきますが、次には戦国時代には自由都市と言われ、ザビエル、鉄砲伝来、千利休など、外国文化の伝播と商人の街とうゆう印象を持ちます。

そんな堺市で1日時間が空いたので、街の散策に出てみました。

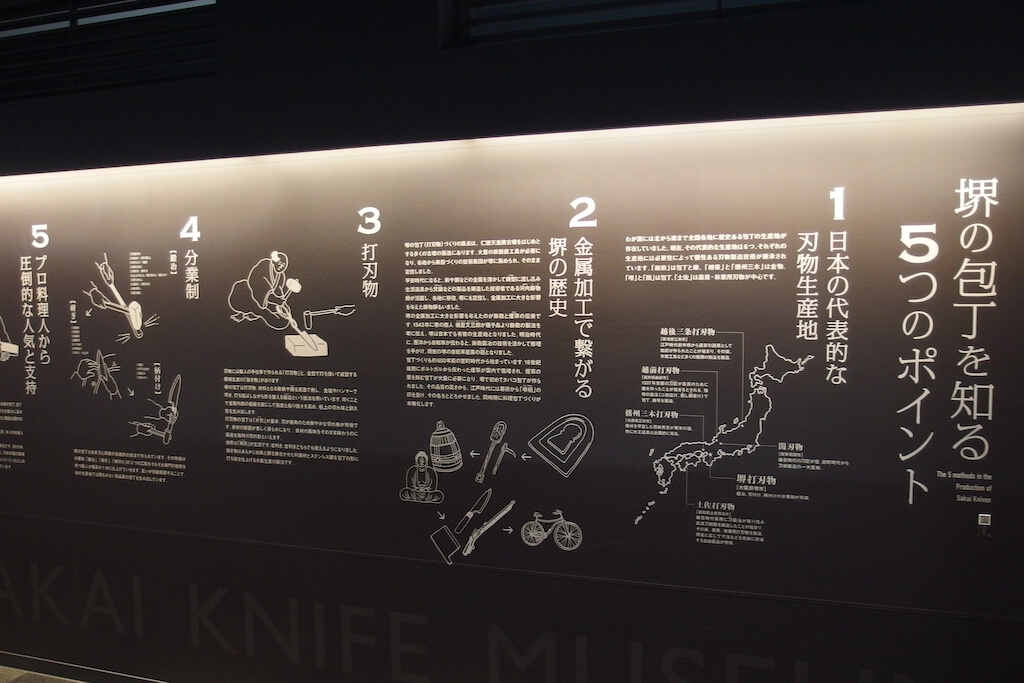

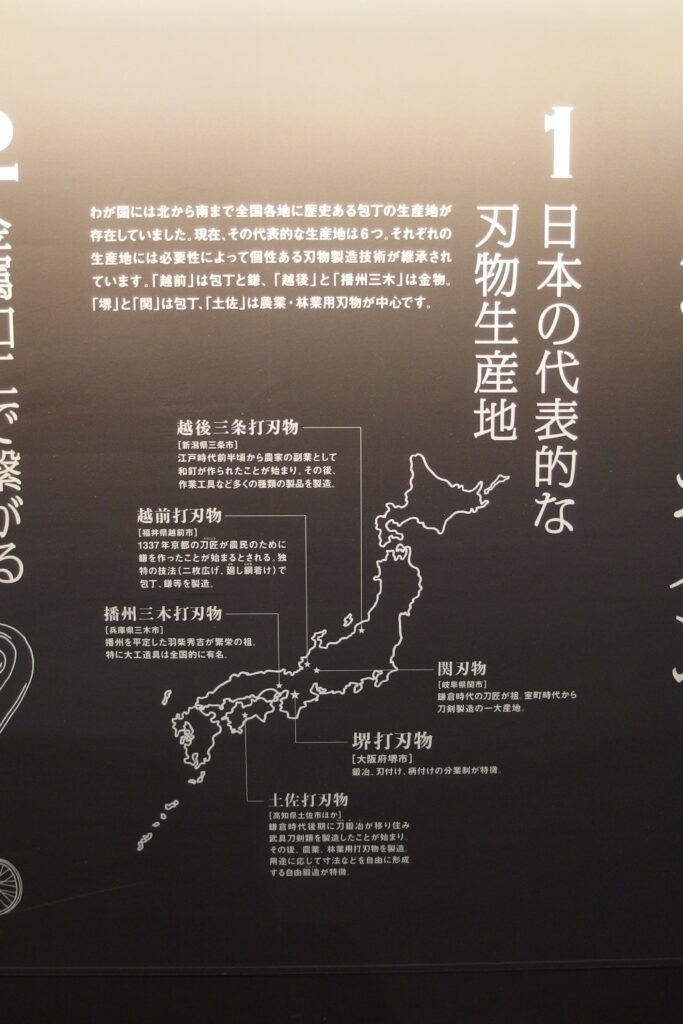

先ずは、燕三条ともご縁を感じる伝統産業会館に。

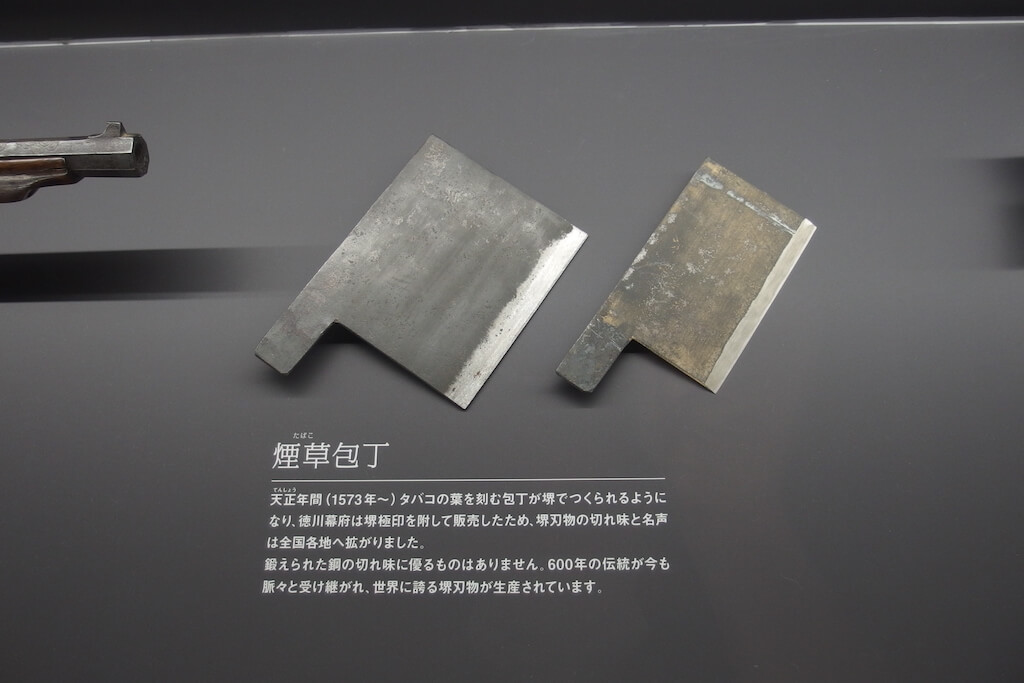

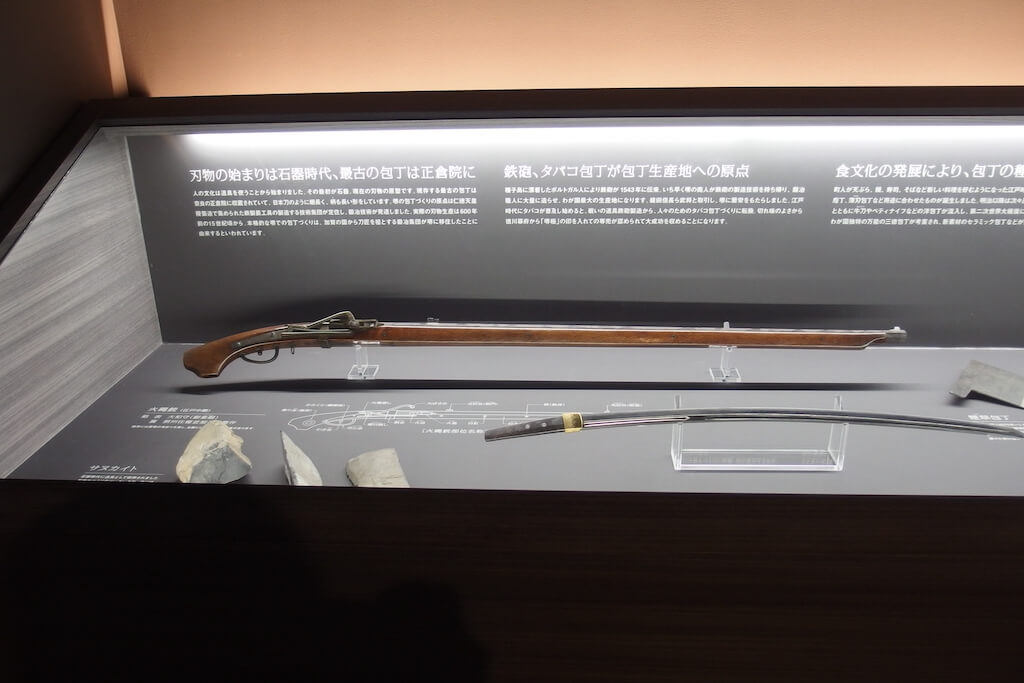

燕三条でも、包丁や鋏などの産業は盛んですが、他にも様々な調理道具を作っているとゆう印象。今回伺った伝統産業会館には、包丁を中心に展示がされていました。

この堺市の金属産業に大きな変化を与えたのは、鉄砲の伝来とタバコの伝来だったとか。タバコの葉を細かく刻むために作られたのが上記の刃物。私は初めてみた刃物ですが、その当時この刃物がとても切れがよく全国に流通したことで、堺の名も全国に知れたとか。

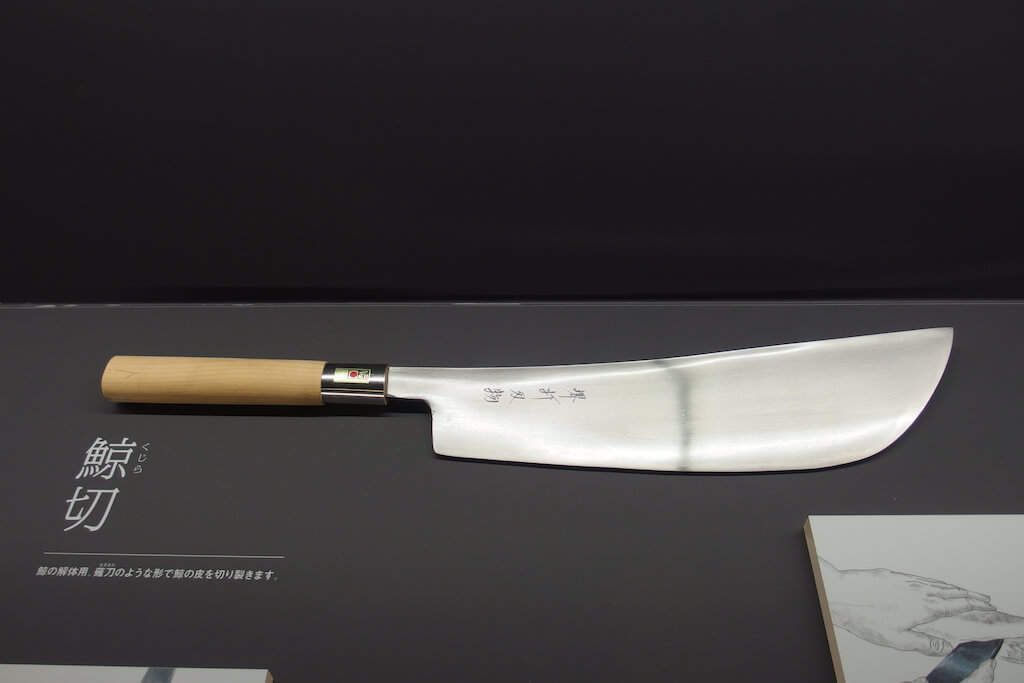

他にも、地元では見たことのない様々な包丁も沢山展示がされていました。

港町であり、交流の地であり、商人の地であり、繁栄した堺の空気をこの多種多様な包丁たちからも感じます。

刺身包丁、蛸包丁。

鮪切包丁は、長い物で1m50cmも。

鰹切包丁。

鯨切包丁

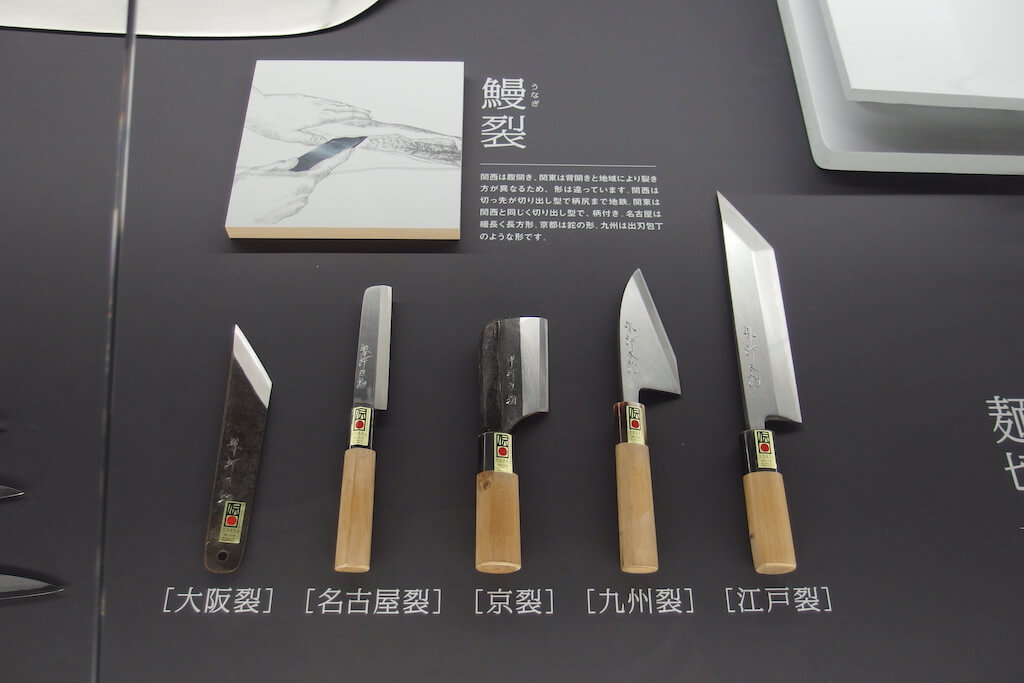

鰻裂包丁も、その土地によって形状が違います。

桑切包丁。

堺市の伝統産業でもある鍛造製作の技術。そこから生み出される伝統に裏打ちされた形状。燕三条へ戻って、私の住む街で作られる鉄製作の現場もまたひとつ興味深く伺いたいと感じました。

次回は、堺の文化、美味しいもの編へと続きます。

私の工房から徒歩2分の玉川堂。

「この門から入るにはお客様だけ。」と父に言われてから、丸24年が経ちました。

鎚起銅器の世界に入りまして、昨日で丸24年

玉川堂で10年修行し独立させてもらい、昨日で丸14年が経ちました。

本日より、25年目。

いつものように掃除をし、いつものように窓を開け、いつものように仕事を始める。

いつもと変わらない1日。

このような日々を今も過ごせること、独立してからの14年間を振り返ると、支えてくださったみなさんへの心からの感謝が湧き上がってきます。

そして、この25年目は、お客様からのご注文をきっちりと仕上げる事と共に、私の中から湧き上がってきたものを形にすることを旨に製作に励みます。

来年の1月1日には、3年越しの鎚起銅器に関する本も出版します。

また、その他もいくつかの企画を旨に、今年いっぱいは自分の身辺の整理整頓をし、じっくりと年明けを待ちます。

成長するからこその、変わらない日々。

一歩一歩と着実に、皆様に磨き鍛えていただきならが、歩みを進めますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

私が玉川堂に勤めている際には、大阪の造幣局の新人の方々が見学に毎年来られていました。

紙幣を印刷しているのが国立印刷局、こちらは紙幣の他にも、切手やパスポートなど公のものを偽造されないよう高い技術で印刷されています。

そして、硬貨や勲章などを製造しているのが造幣局、こちらも偽造されないような高い技術が年々更新されているようです。

その高い技術は、燕三条でのスプーンやフォークなどの金型技術と源流を同じくし、その為に造幣局は、燕三条とも親交があるようです。

この硬貨を製造する技術は彫金技術であり、燕三条金型製作とゆう流れと、私たちがつくる銅器などの表面に模様を施す技術に大きくふたつに別れます。

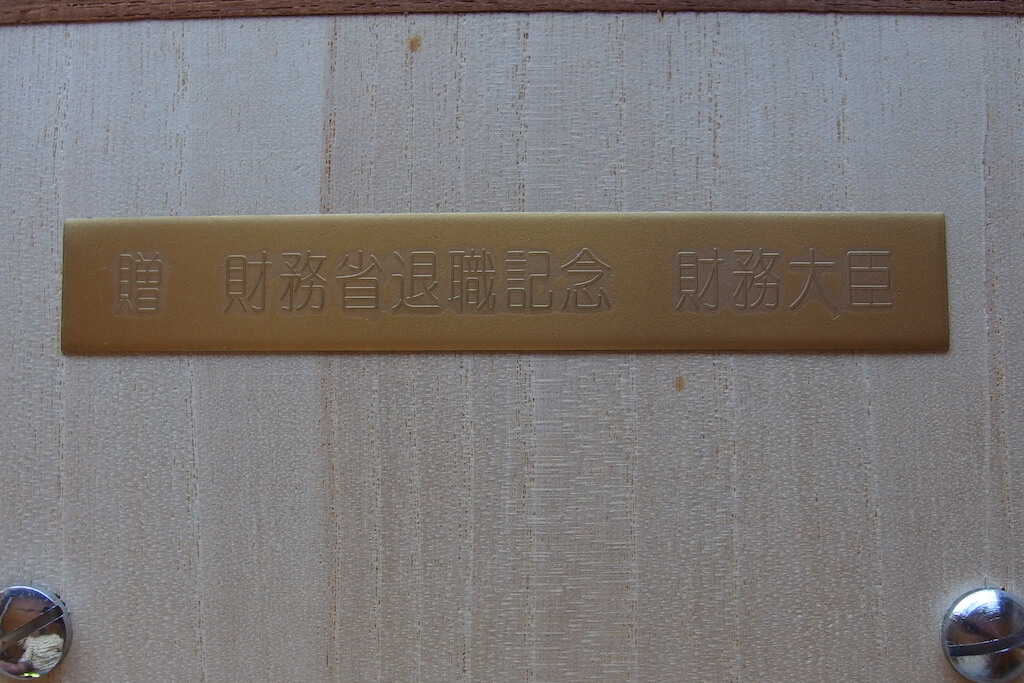

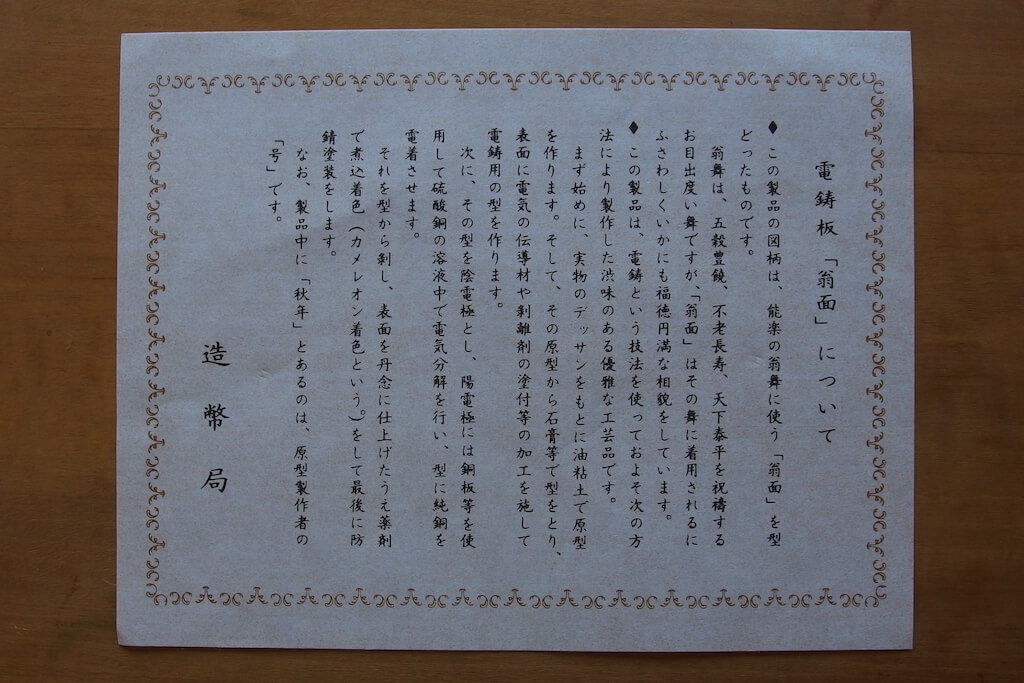

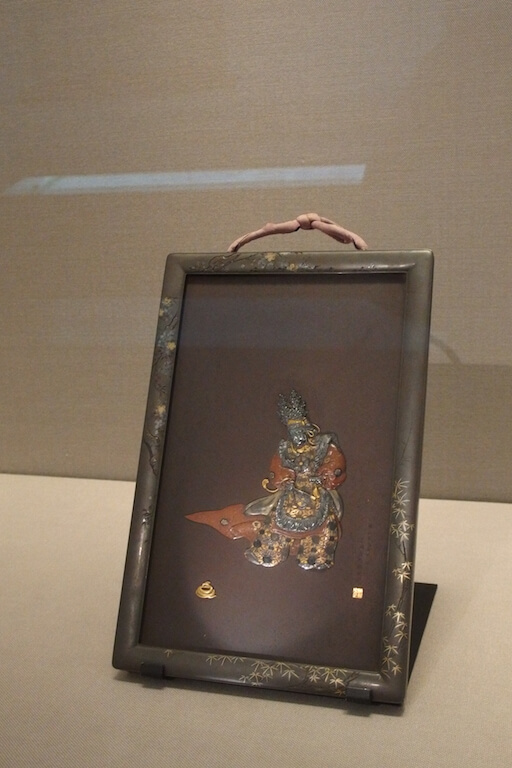

こちらは古道具屋さんで手に入れた額ですが、旧財務省の退職記念に贈られた記念品。このような記念品をつくり重ねることで、技術を更新しているようです。

造幣局も国立印刷局も、共に独立行政法人。

特に造幣局は収益を上げるために、様々な取り組みをしています。

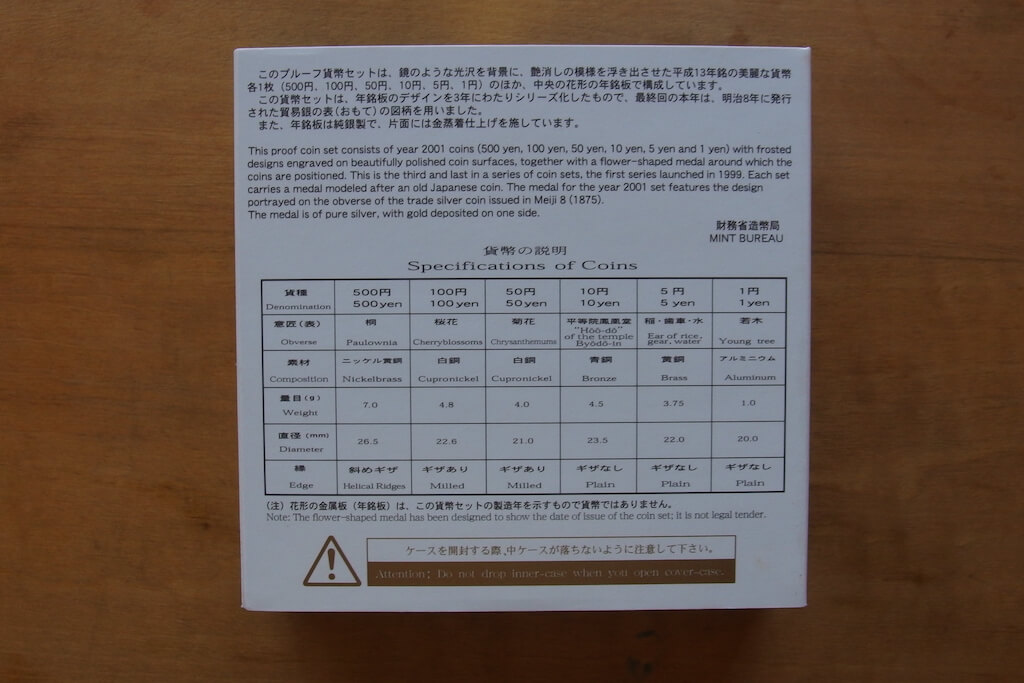

こちらのプルーフ硬貨は、硬貨として使うこともできますが、観賞用として製作されたもので、普段使っている効果よりも特別丁寧に製造されているとのこと。

酸化せずにピカピカと光っています。

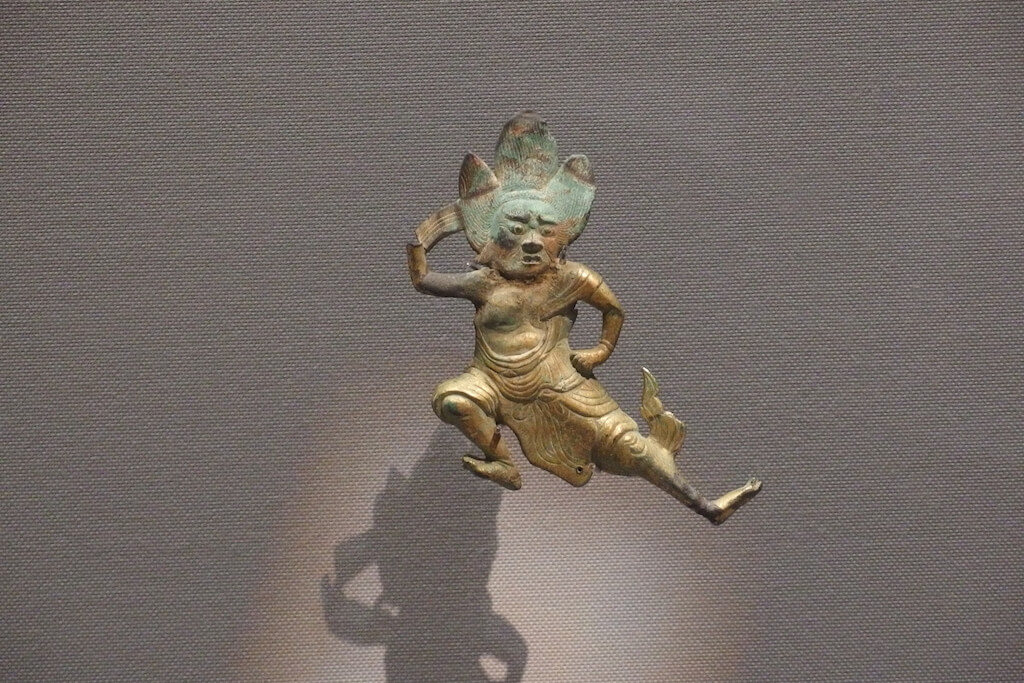

幕末から明治にかけて活躍した彫金師に加納夏雄がいます。この加納夏雄は幕末までは刀剣装飾を生業としていましたが、明治に入り新貨幣の原型製作依頼を依頼、その技術の高さは外国の技師たちを驚嘆させたとのこと。

こちらのプルーフ効果の中心には、龍のコインが入っていますが、こちらはその加納夏雄の銀貨を模したもののようです。

こちらのプルーフ硬貨。

手に取った際の感動は言いようもありません。

普段使っているものと、デザイン等は同じですが彫金に携わるものとして、この美しさに魅了されます。

造幣局は、オンラインショップも開設しておりますので、何かの機会に手に取っていただき、実物をじっくりとご覧いただけたら嬉しく思います。

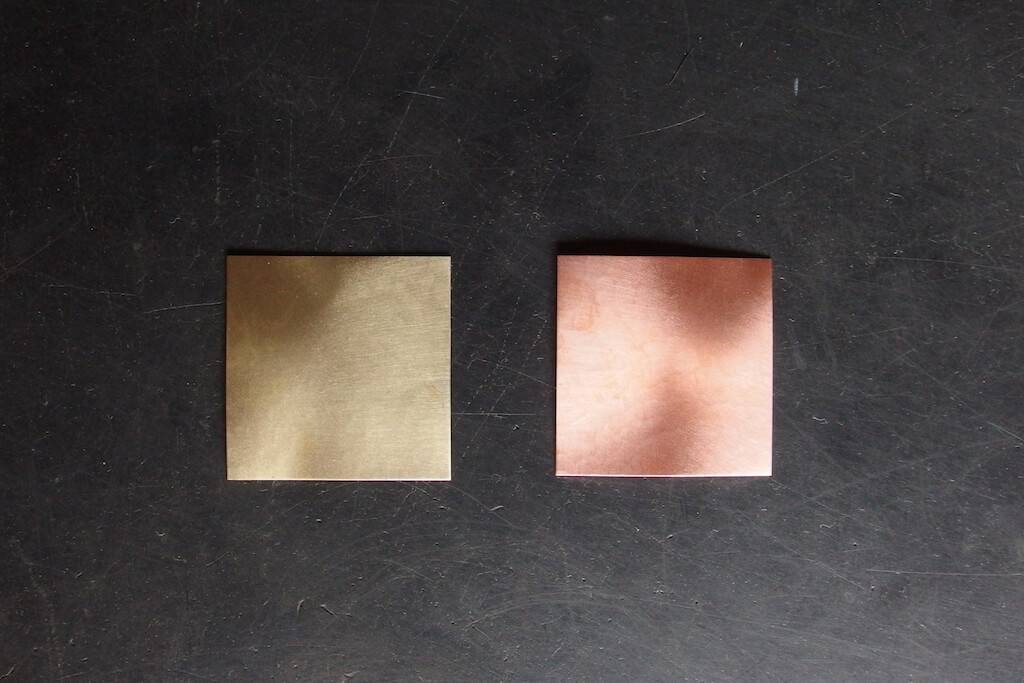

純銅とゆう言葉を最近聞くことが多く。

私なりに感じていることをまとめておきます。

純とゆう字がつくと洗練された様に感じますが、基本的には銅と呼ばれるものは99.5パーセント以上の純度を持った素材です。

銅は他の素材が混ざることで、黄銅や青銅、白銅など、呼び名が変わります。

金や銀は、純がつくことでその純度が明確になり。混ざり物がでることで、18K、10K、950銀、925銀、スターリングシルバーと呼ばれます。

ですので、金や銀で使われる純とゆう冠と、銅につく場合の純は違うとゆう認識です。

私も日々の政策で、銅以外にも非鉄金属である、金や銀、真鍮などをつかうこともあります。それぞれの特性はありますが、原理は一緒で熱をかけ柔らかくし、叩くことにより成形してゆきます。

現商品でも鍋や片手パンなどは、本体は銅で取っ手を真鍮にしていますが、これも真鍮は熱伝導率が低いので銅よりは熱くなりにくいとゆうことで使用しています。このように様々な金属の組み合わせを今後も試してゆき、商品に生かしてゆきます。

金 24K(純金)、18K、14K、10K

銀 1000銀(純銀)、950銀、925銀、スターリングシルバー

純銅

黄銅(真鍮) 銅と亜鉛の合金 5円玉硬貨

青銅 銅と錫の合金 10円硬貨

白銅 銅とニッケルの合金 100円硬貨、50円硬貨

洋白 銅と亜鉛とニッケルの合金 500円硬貨

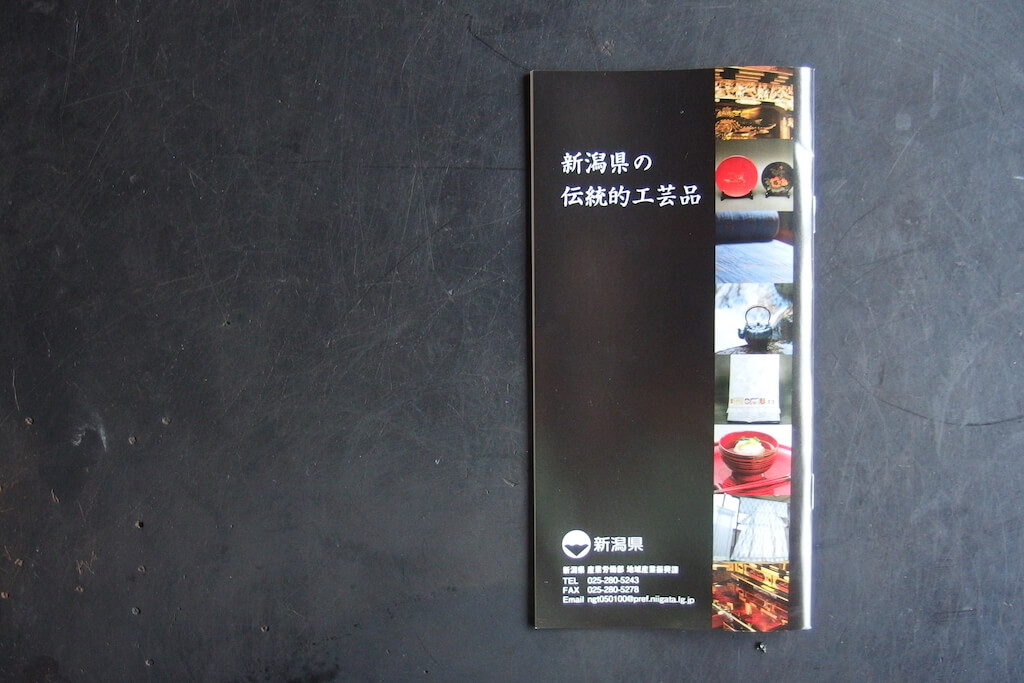

「伝統工芸」とゆう言葉を聞いて、どんなものを想像されるでしょうか?

この言葉には多義的な意味を含みながら、使われることが多いのですが、新潟県燕市のいち職人の視点からの「伝統工芸」を書き留めておきます。

まず、私の生業である鎚起銅器、これも伝統工芸と呼ばれることがありますし、200年前から燕に伝わる技術で確かに伝統工芸です。ただ少し視点を変えて国からの指定とゆう点で見ると、燕鎚起銅器として伝統的工芸品とゆう呼び方になります。

以下、伝統的工芸品産業振興協会HPより

====================

経済産業大臣指定 伝統的工芸品とは

●生活に豊かさと潤いを与える工芸品

●機械により大量生産されるものではなく、製品の持ち味に大きな影響を与えるような部分が職人の手づくりにより作られています。

●100年以上前から今日まで続いている伝統的な技術や技法で作られたものです。

●品質の維持や持ち味を出すために、主要な部分が100年以上前から今日まで伝統的に使用されてきた材料でできています。

●一定の地域において、ある程度の規模を形成してつくられてきたものです。

====================

伝統的工芸品は全国に236品目あり、新潟県には仏壇、漆器、刃物、織物なの16品目あり、東京、京都に次ぐ3番目。伝統定期工芸品として経済産業省から認定されるには、産地として地域産業としてある程度の規模が必要なようです。

このようなシールをご覧になったことがある方もおられると思いますが、この伝産シールが貼ってあることで、産地として伝統的工芸品として認めるとゆう証となります。ただ、このシールにもコストがかかるので、実際には伝統的工芸品としての技術でつくられても、シールを張らない場合もあります。

また、工芸の世界では、「伝統工芸」と言いますと、公益社団法人 日本工芸会とゆう会の動きを指す場合が多いです。日本工芸会は「用と美」を掲げ、伝統工芸展を開催しているため、私としてはこの会のことを伝統工芸と表現することが通常となっています。

この日本工芸会を登り詰めると、「重要無形文化財保持者」所謂、人間国宝に選定される場合があります。人間国宝は1つの技術に1名と決まっているため、実力がありつつ、時の流れを得た人が成れるようです。

鎚起銅器の世界でも、異なる金属を何重にも重ね、打ち延べて器をつくる鍛金に属する「木目金」とゆう技術で、玉川宣夫さんが人間国宝に文化庁の認定を受けています。

また、人間国宝と対をなすものが、文化勲章。

この文化勲章は、工芸の世界では日展などのオブジェなどの製作する作家さんが登り詰めると、こちらも文化庁から認定を受けます。

内実となりますが、人間国宝になると助成金として年間200万円。文化勲章をもらうと終身年金として年間350万円が支給されるとのこと。

この辺りの際も興味深いです。

無形文化財とゆう言葉がでてきたので付記しておくと、燕鎚起銅器は、記録作成等の処置を講ずべき無形文化財にも指定されています。これは、「衰亡の虞(おそれ)」のある伝統的な技術が指定されることになっており、1980年に指定されました。

衰亡の虞と言われるくらいですから、当時は厳しい環境だったのだと思いますが、それからの努力の末、今では伝統的工芸品の産地としては珍しく、若手職人も多く育ち、老舗の玉川堂はGINZA SIXに店を持つほどとなりました。

現在も日本の様々な場所で、様々な形で職人さん達が日々精進している中、伝統工芸とゆう技術が必要とされるようなものとなることを願いつつ、私自身も必要とされる鎚起銅器の道を目指し、一歩一歩と進んでゆきます。

ここ最近、ネットの古道具屋さんなどで手に入れた銅器達。

ひとつは古巣の玉川堂の4代目以前のものでしょうか。

彫金が冴え渡り、また水差し本体の製作も素晴らしいもの。

もうひとつは、どこのものかわかりませんが、小ぶりの形の良い、戦後どれくらいに作られた湯沸でしょうか。

本体のつくりは材料の少ない時代につくられたと感じるものでありますが、模様を彫り込む彫金の技が、流石に卓越しています。

最後の一つは、燕市内の銅器屋さんの作。

今は廃業されている近くの銅器屋さんもので、今主流となっているへら絞りとゆう重要で高度な技術が導入されたあとに、より良き形を追求したであろう痕跡が見て取れる湯沸。

よいものを沢山観ると決めて、職人に成り立ての頃は東京上野の国立博物館に足繁く通っていましたが、今は過去につくられた職人さんの技を手に取りながら拝見することができるようになりました。

それぞれの時代での職人のみなさんが込めた技術は、必ず語りかけてくれます。

どこをどう考え、どう製作したのか。

いつかそれを文章としても纏めたいと考えています。

その為にも、まだまだ実際に自分でも手を動かし経験を重ねるときとして、励みます。

12月2日水曜より7日月曜まで開催される、東京神宮前 うつわ shizenさんでの三人展に、昨日は在廊させていただきました。

初日とゆうことで、事前予約でお客様がいらっしゃる1日。

1年振りの東京在廊に、お客様の声をお聞きできる機会のありがたさを、改めて感じる時間となりました。

そして、東京二日目。

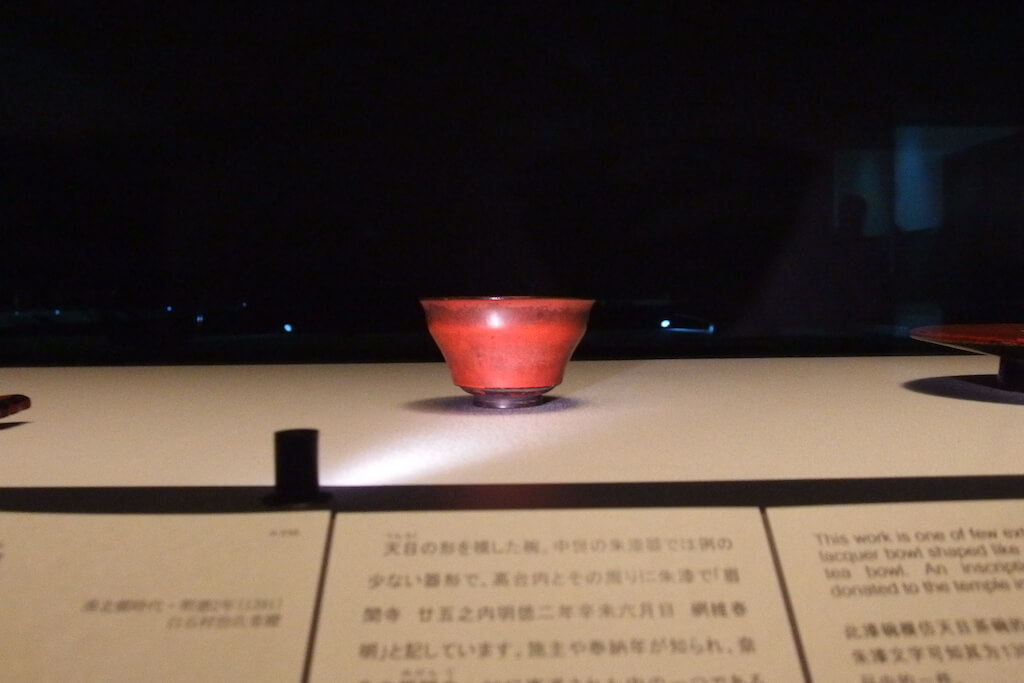

移動前に上野の国立博物館に寄ってきました。

職人に成り立ては、月に1回はこの場所に通い、良いものを観るとゆう目を養っており、沢山のことを学んだ場所で、東京とゆう情報集積の渦の中に身を浸す大切さを、振り返っても感じる14年目の冬。

今回も、先達の技術や形だけではなく、日本の土地で数万年前から在るものの凄みや、人の祈りの力がつくりだすもの力を感じる時間です。

金工の先達のため息の出る作品達。

鈴木長吉

海野勝岷

加納夏雄

可愛い

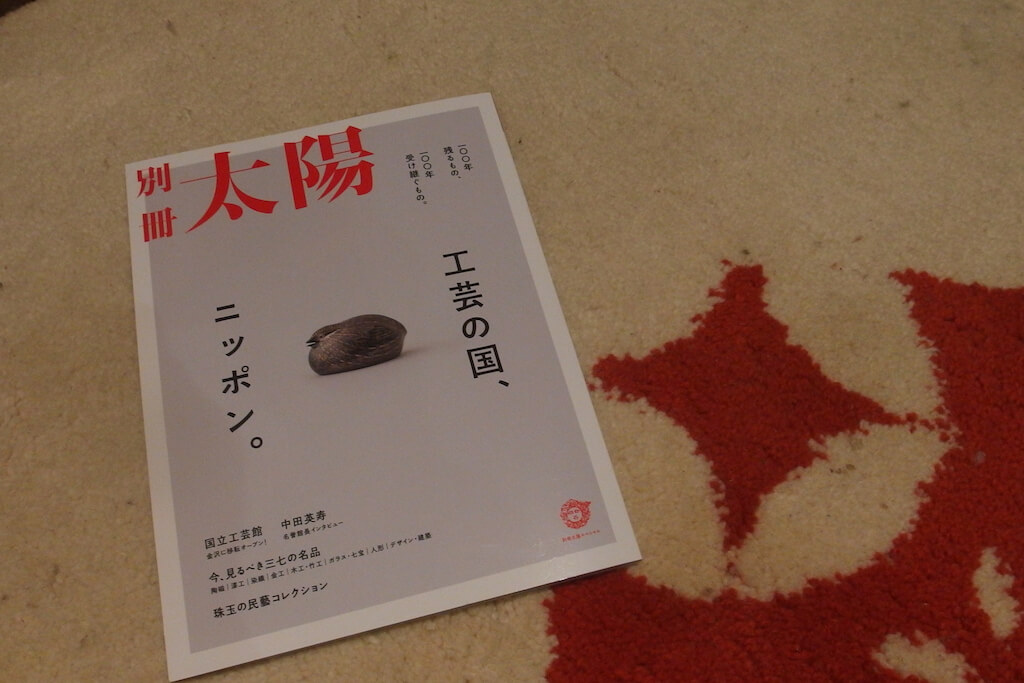

先日、11月24日に発行された別冊太陽の「100年残すべきもの」に、長野県松本市の木工作家 三谷龍二さんのご紹介で湯沸かし掲載していただきました。

この湯沸は、鎚起銅器を通してものづくりを考えるための本出版に向けて、三谷さんに執筆をお願いする際に、デザインをお願いしたものです。

湯沸かしがお好きだとゆう三谷さんに、ご自身の使ってみたい湯沸かしを鎚起銅器に於いてデザインしていただきました。

そして、技術面や銅の特性との兼ね合いを相談させていただき、このような形になりました。

詳細につきましては、こちらのブログをご覧いただけたら幸いです。

湯沸かしづくり その1

https://tsuiki-oohashi.com/2020/04/26/3926/

湯沸かしづくり その2

https://tsuiki-oohashi.com/2020/04/27/3960/

この湯沸かしは、現在、三谷さんのお店10cmさんで取り扱いしていただいております。新たなチャレンジが込められたこの湯沸を、是非手に触れていただけたら幸いです。

このように掲載いただいたことを光栄に思いますし、鎚起銅器の技術をを次の世代、またその次の世代へと繋いでゆきたいと、改めて感じ。更に精進を重ねたいと思います。