訂正される職人

本日から再開されます三方舎さん個展。

平日は、13時から17時まで在廊します。

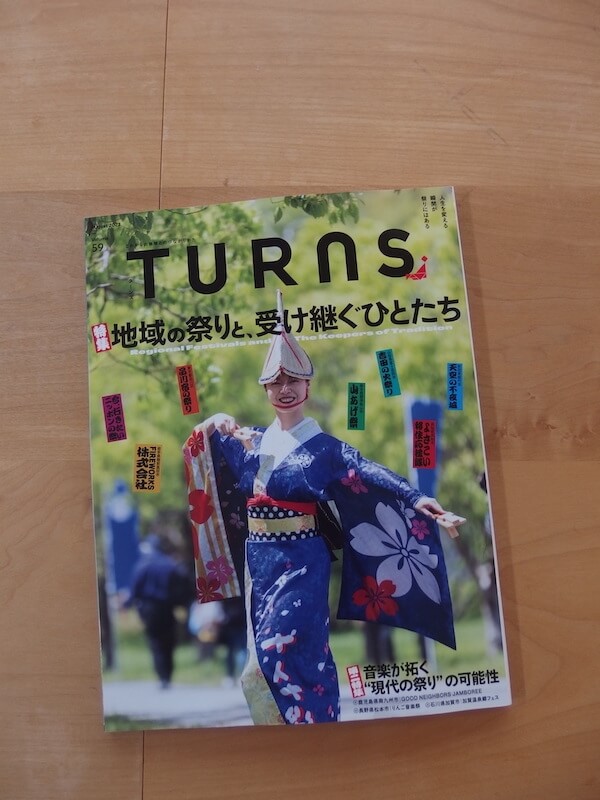

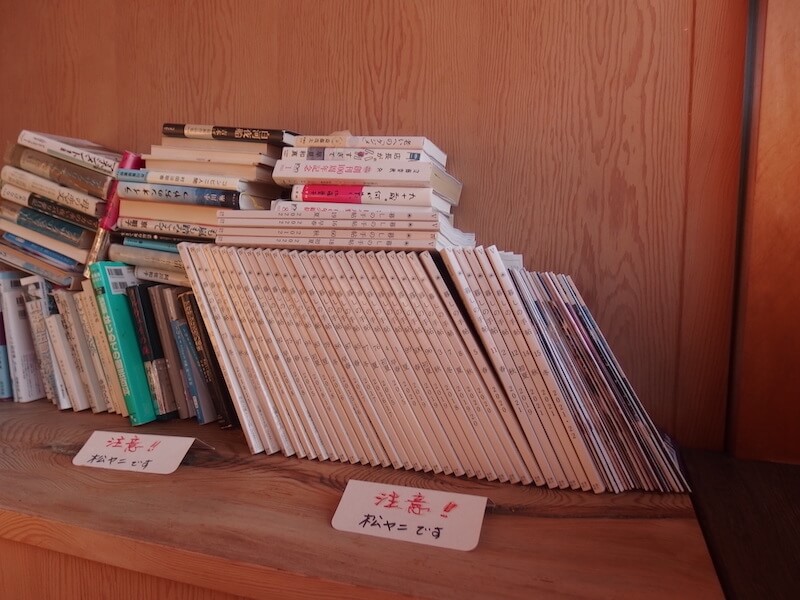

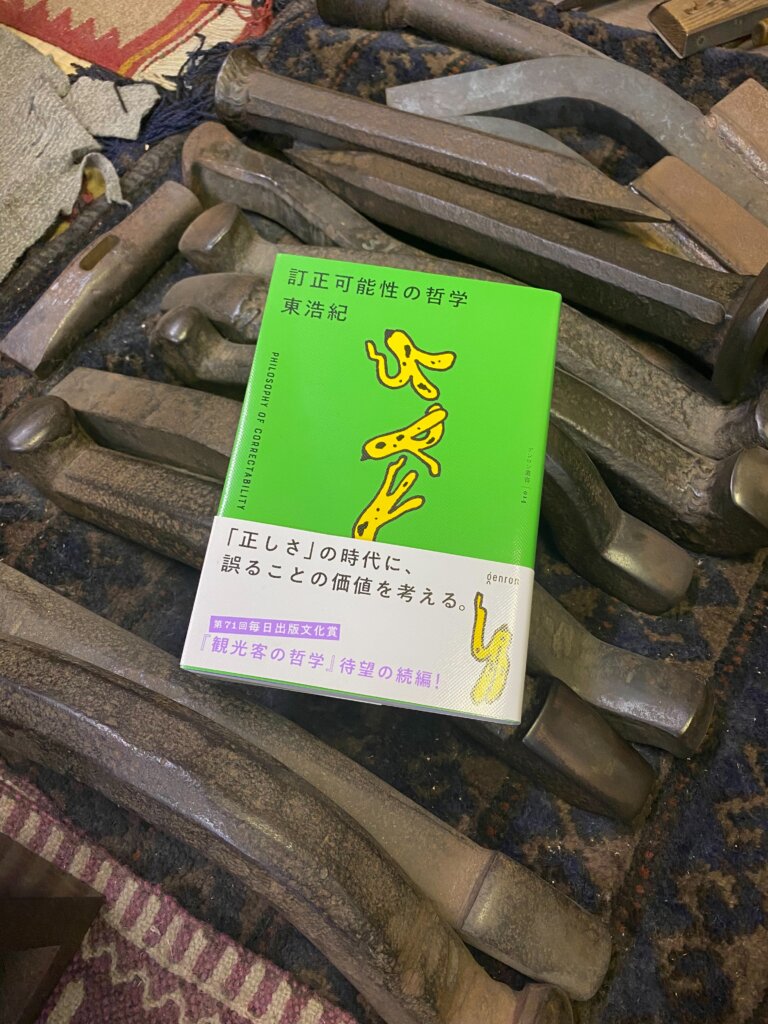

会場には本棚を1箱置いてあるのですが「思想強すぎて触れないでおきました」なんて感想もいただいたりしますが、今回の展示に際して今私が考えていることを支えてくれている本達を差してあります。

二項対立から抜き出るために第三項を立てる。

私なりにはそれが汽水域と言われる所だったりするのですが、今回の企画展に際して鎚起銅器の230年の歴史の中で、80年ほど前に出てきた量産体制になるためのヘラ絞り技術をどう捉え直すか?という問いへの私の今の答えが、今回ここ三方舎さんの1つの部屋に凝縮しています。

この視点に至るにはミノル製作所の本多 貴之さんと出会い、お話を重ねてゆく中で燕のもうひとつの大きな技術であるプレス加工が大きな項目として現れました。

鎚起銅器<ヘラ絞り生地<プレス加工

この三項が見えた時にヘラ絞り技術こそ第二項ではなく第三項だったのだと気付かされました。そしてヘラ絞り技術こそ今、汽水域の面白さがたっぷりある領域なのだと感じています。

27年職人をやっていてまだまだ気づかないこともあるとも言えますが、この本達に出会って、私がやっと気づけるようになったといっても言いかもしれません。

以前の鎚起銅器業界で私がヘラ絞りのことを話すと、そのつくり方を否定しているのかと言われる状況でしたが、それも私が自分自身の環境を当たり前に思っておりその当たり前を前提に話していたからだと振り返ります。

その環境とは、私の父親も玉川堂に勤め、親戚一同玉川堂でそのヘラ絞り技術のお陰で存続しており、私のおしめ代からミルク代、学校へ通わせてもらっていたのも父親の給金でまわなわれいたということ。私がヘラ絞りを否定することはその人生も否定することにも近いことをまずは理解してもらうべきだったと今は思ったりしています。

代々の家業でである故の私の言葉も足りなさ。しかし、今は環境も変わり私の言葉の経験も変わり新しい出会いもあった。そんな中で考える私の鎚起銅器が三方舎さんの部屋にぎゅぎゅっと詰まっています。

変わらずに私は古くからの一枚から叩く鎚起銅器のつくり方で、多くのお客様に触れてもらいたいと考えているわけですが、鎚起銅器業界に於ける友敵問題に一定の答えを出せたのではないかとも思っています。

それを、今回の個展での成果物として、触れていただけたら幸いです。

==========

3つの手仕事合同展『ツバメきて虹あらわる』

大橋保隆 展(鎚起銅器)@tsuikisyokunin

ワダヨシヒト 展(木の生活道具)Ojn Handmade Hut

手織り絨毯 展(ガズニン/トライバルラグ)@ghaznin_japan

期間:2025.4/5(土)〜4/13(日)

休み:4/9(水)時間:11:00-17:00

会場:三方舎書斎gallery / 母屋〒956-0864 新潟県新潟市秋葉区新津本町3丁目3−12

【同時開催】![]() 書斎ラウンジ(会期中全日)

書斎ラウンジ(会期中全日)

『燕と虹のためのブックバー』Bar Book BoxBarBookBoxによるオリジナルタンブラー「満たすもの」で、季節のカクテルやウイスキーソーダ。そして、本を。![]() 出店(4/13日のみ)『OldtownDessertCompany』@oldtowndc_niigata沼垂テラス商店街にアトリエを構えるケーキ店。チョコレートケーキ、チーズケーキをメインにご用意いたします。

出店(4/13日のみ)『OldtownDessertCompany』@oldtowndc_niigata沼垂テラス商店街にアトリエを構えるケーキ店。チョコレートケーキ、チーズケーキをメインにご用意いたします。

——–お問合せ

三方舎 tel. 0250-25-3939

https://sps-i.jp/teshigoto/三方舎