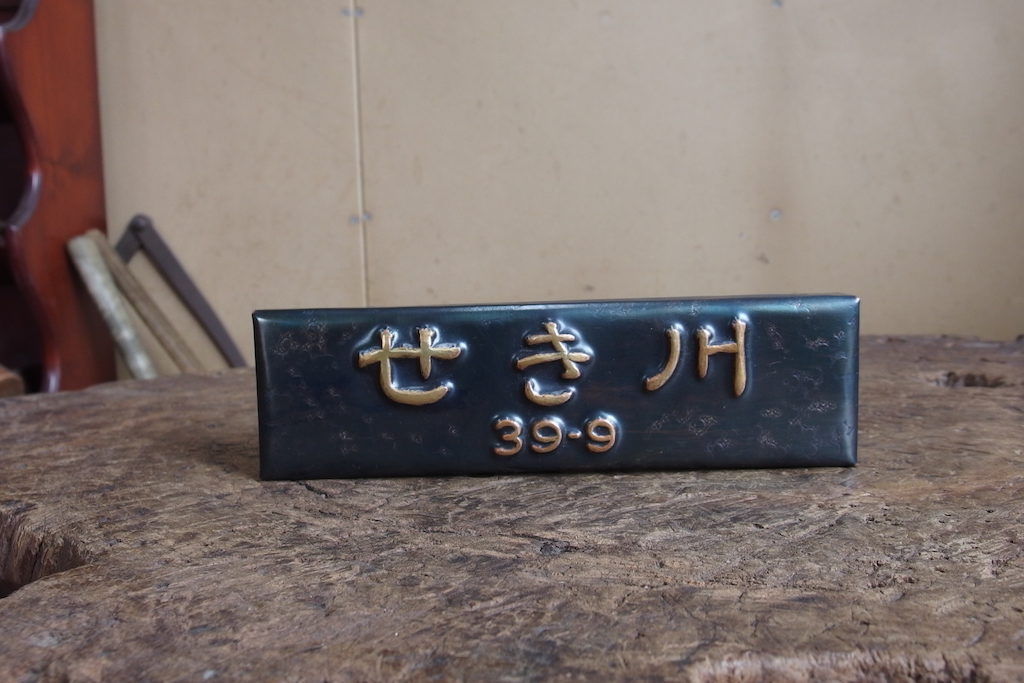

関川様 表札製作

私の地元、新潟県燕市吉田地区。

この街は、工場の多い燕市のベットタウンとして

とても穏やかな空気を持った街です。

私もこの道に入り、玉川堂の近くに移るまでの22年間を、この吉田町で過ごしました。この街で左官業を営んでいる同級生の関川さんに表札のご依頼をいただき、先日、納めさせていただきましたので、その模様をお伝えします。

まずは、材料から。

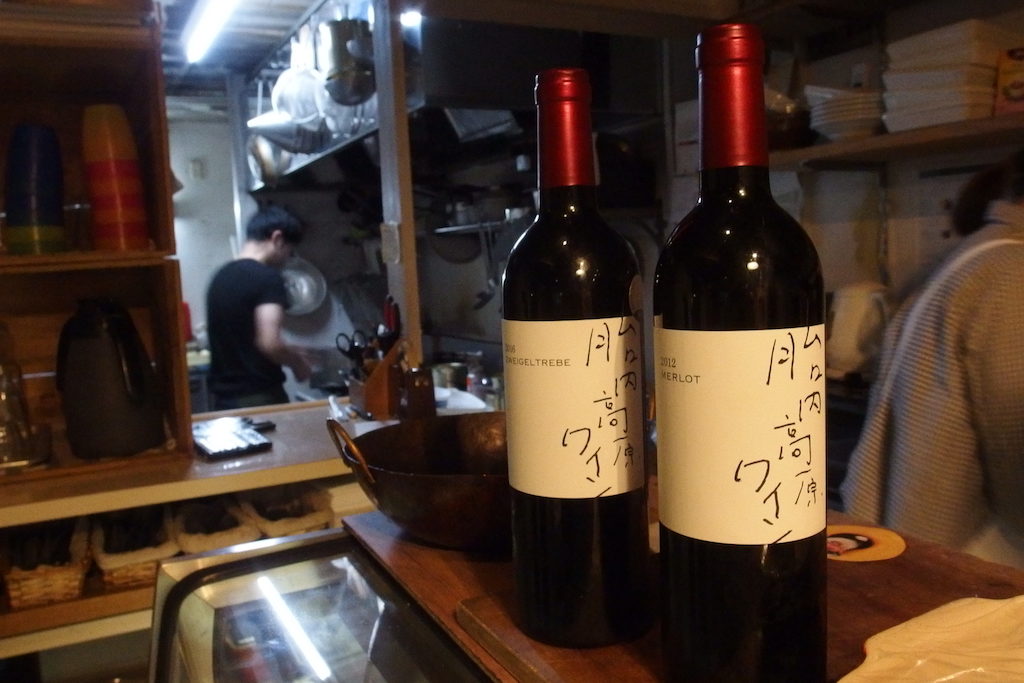

表札に使う、玉虫色の銅は、紫金色と呼ばれ、錫を焼き付ける際に、味噌などを付けながら焼く、特殊な方法で材料にします。

裏面は、銅のままの材料です。

裏側に、反転させた文字の輪郭を、写し取ります。

松ヤニ台とゆう、あたためると柔らかくなり、冷めると硬くなる性質のある道具を使と、鏨とゆう何十種類もある鉄の棒と、金鎚を使い徐々に、時々、コンロであたためながら彫り込んでゆきます。

裏面の工程が終わり、灯油で綺麗にあらったら、今度は表面から整えるように、軽く鏨で均してゆきます。

整えたら、四方を折り込み、立体にし奥行きを出したら仕上げに入ります。

仕上げは、硫化カリウムとゆう、温泉の硫黄の成分に近いものをお湯に溶き、漬け込んで真っ黒にしてから、磨き上げます。

磨き上げることによって、文字の部分だけが金色に浮かび上がってきます。

緑青硫酸銅の混合液で2、3分煮込んだら定着。

表面にイボタ蝋とうう、純粋な蝋を塗ったら、完成。

玄関の顔として、御宅の成長とともに、表札も風合いが増してきます。

この色は、緑青が出てきて、落ち着いた色がでてきます。

依頼主の関川さんは、左官職人です。

打ち合わせの際に、仕事場に寄せていただきましたが、ご自身で塗られた壁の完璧さに、その腕の磨く修行の凄さを感じました。

このように、同級生で職人として活躍されている姿に励まされ、私も更に更に精進する励みとなりました。

記念の表札として、心に刻みたいと思います。

昔ながらの技術には、理由があります。

生活を豊かに過ごすための塗り壁。

私も、いつか家を建てる時には、この壁でと、目標ができました。

是非、関川さんのHPも素晴らしいので、ご覧いただけたら幸いです。

関川左官工業 HP

http://sekikawasyagan.com/sekikawa.html