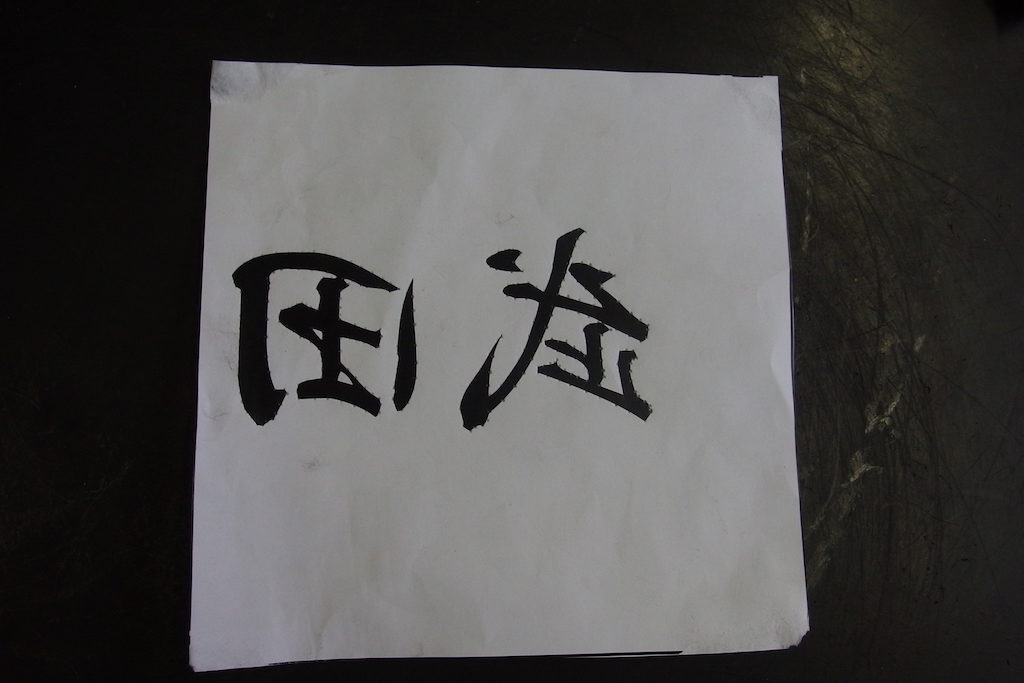

問 tou OPEN

昨日、4月18日木曜に

長野県東御市にOPENした問 touは

同じく東御市にあるパンと日用品のお店わざわざの次のお店。

店主の平田はる香さんとは

地元燕市のツバメコーヒーでのトークイベントで、数年前にお会いし

度々、そのイベントに参加させてもらっていました。

あまりにも、トークに感動し、カップを贈り物にさせてもらったのが

ご縁の始まりかもしれません。

それから、イベントでお会いするくらいでしたが

今回の新店舗にはギャラリー機能も持たせたいとのことで

私にもお声がけいただきました。

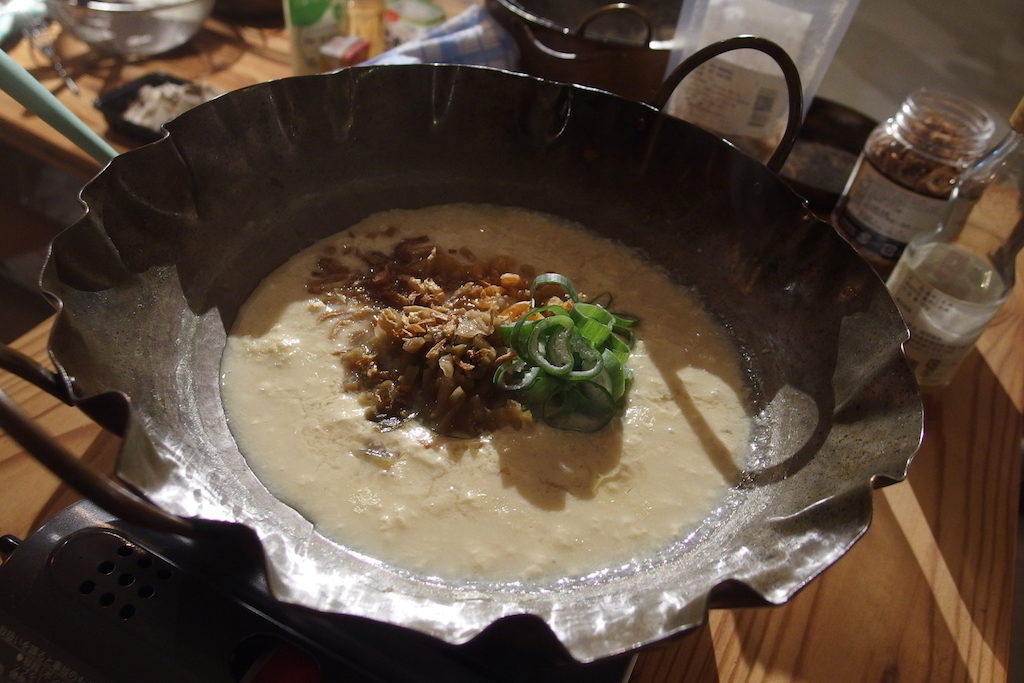

お盆や豆皿、カップとともに

カフェで使われる湯沸もつくって欲しいとオーダーいただき

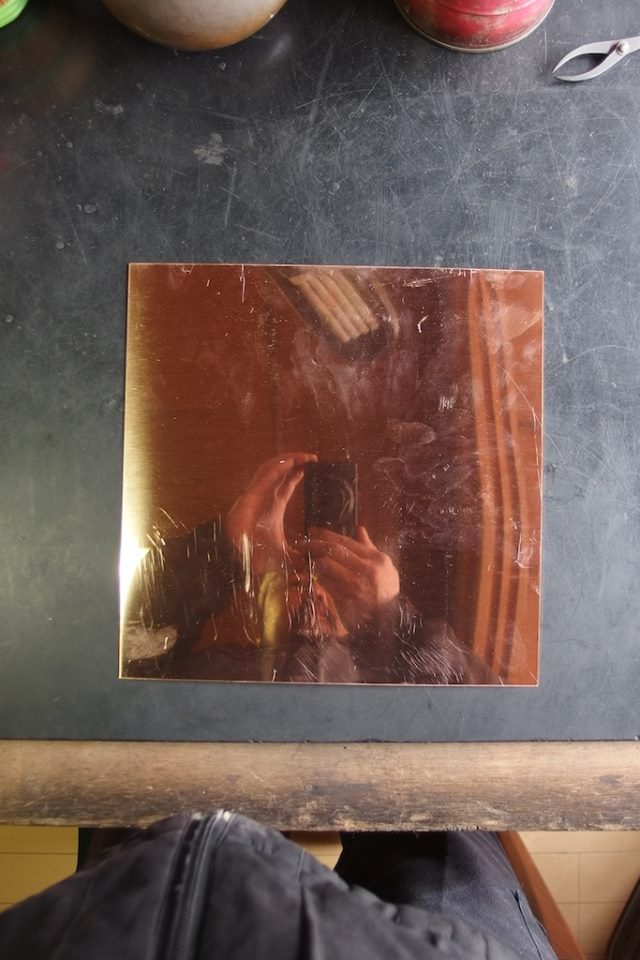

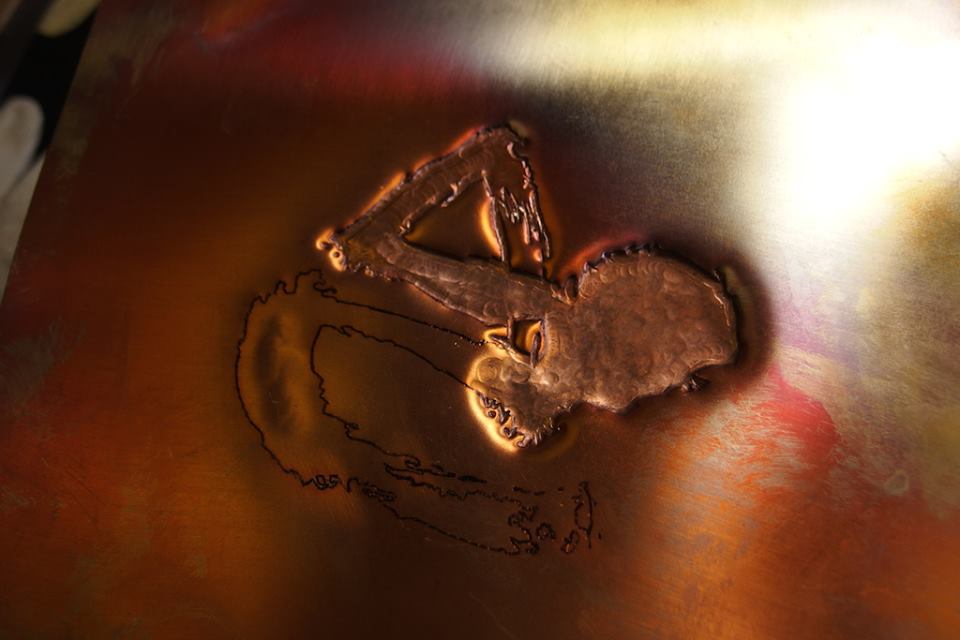

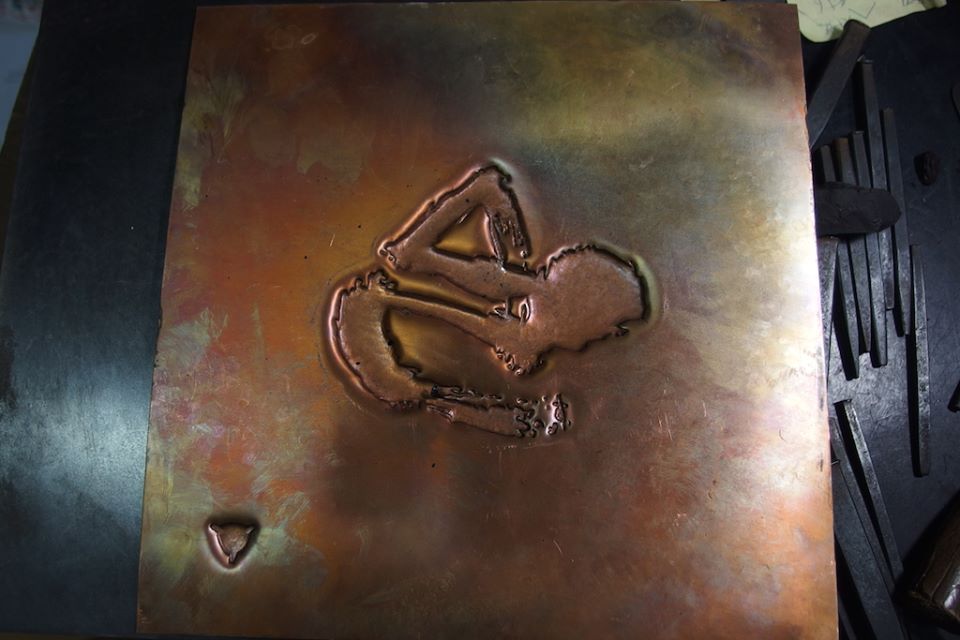

沖縄のパナリ焼と言われる焼き物の雰囲気を、銅器でだしてほしいとのことで

他はお任せでと。

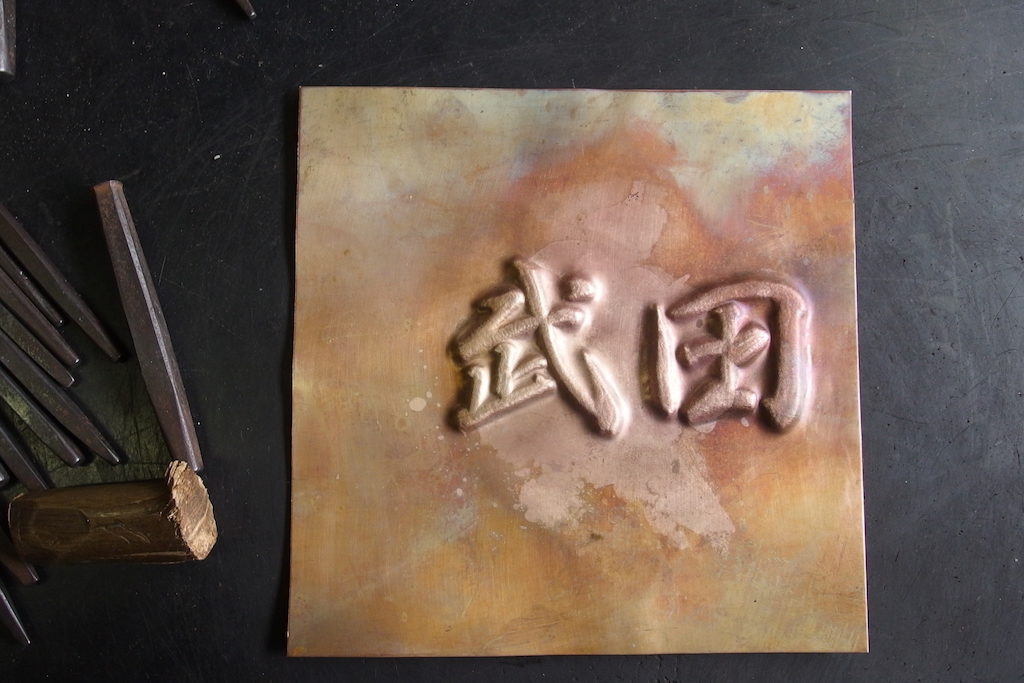

完成品は、このような形に。

30リットルは入る突き抜けて

今までに無い形をつくらせてもらう機会となりました。

このように仕事をいただくことで

新しい技術も身体に染み込ませることができます。

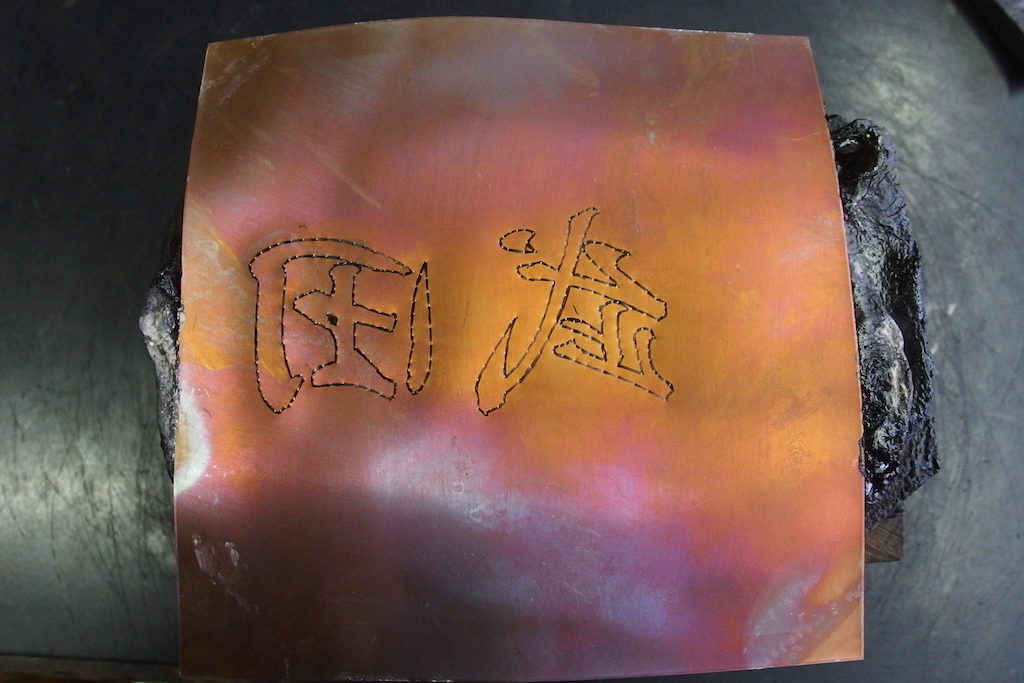

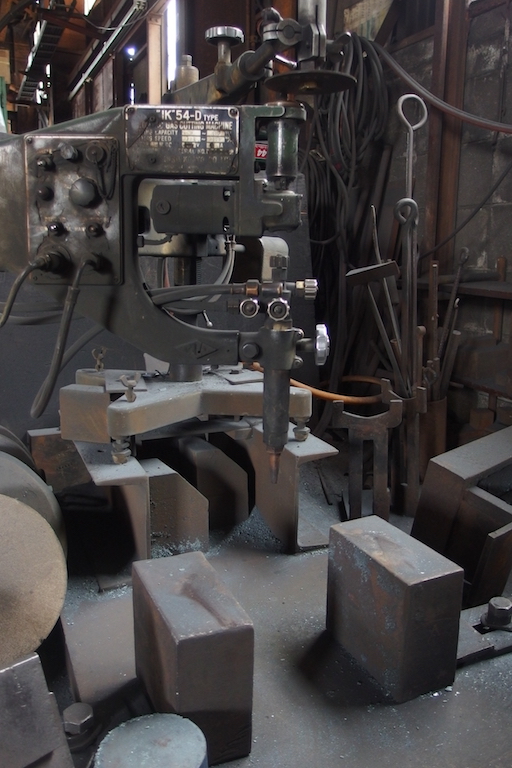

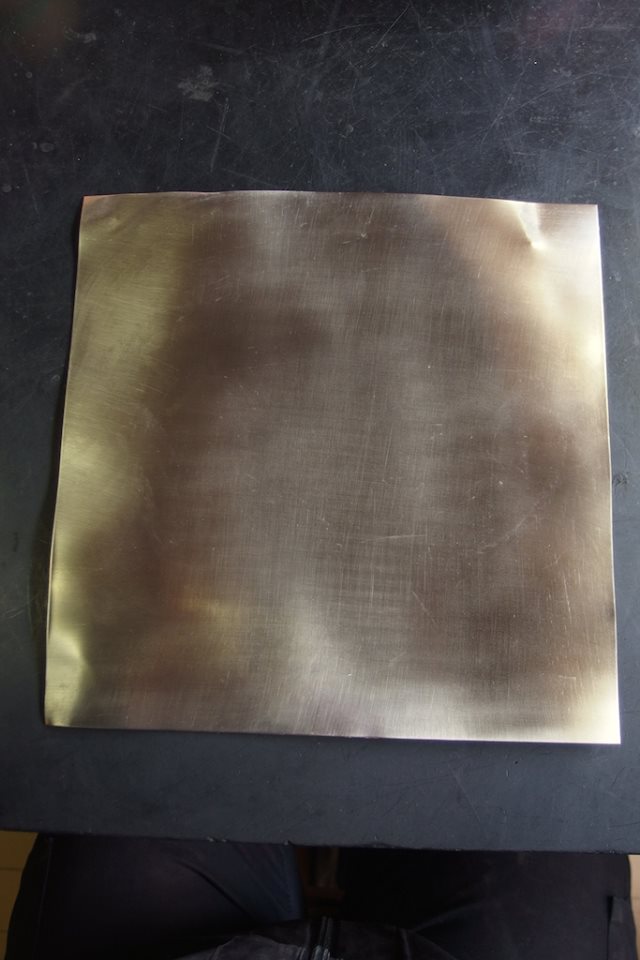

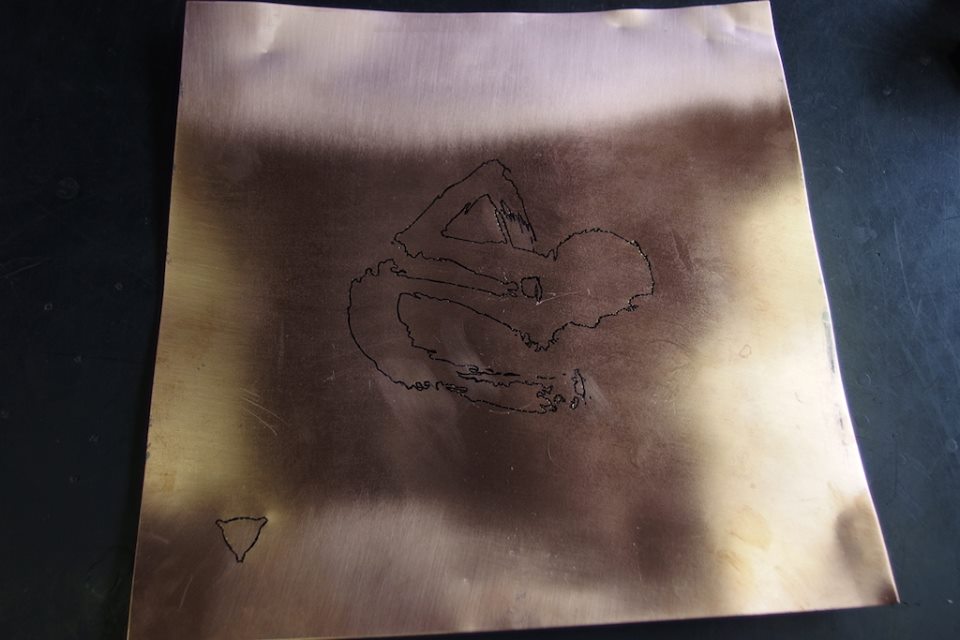

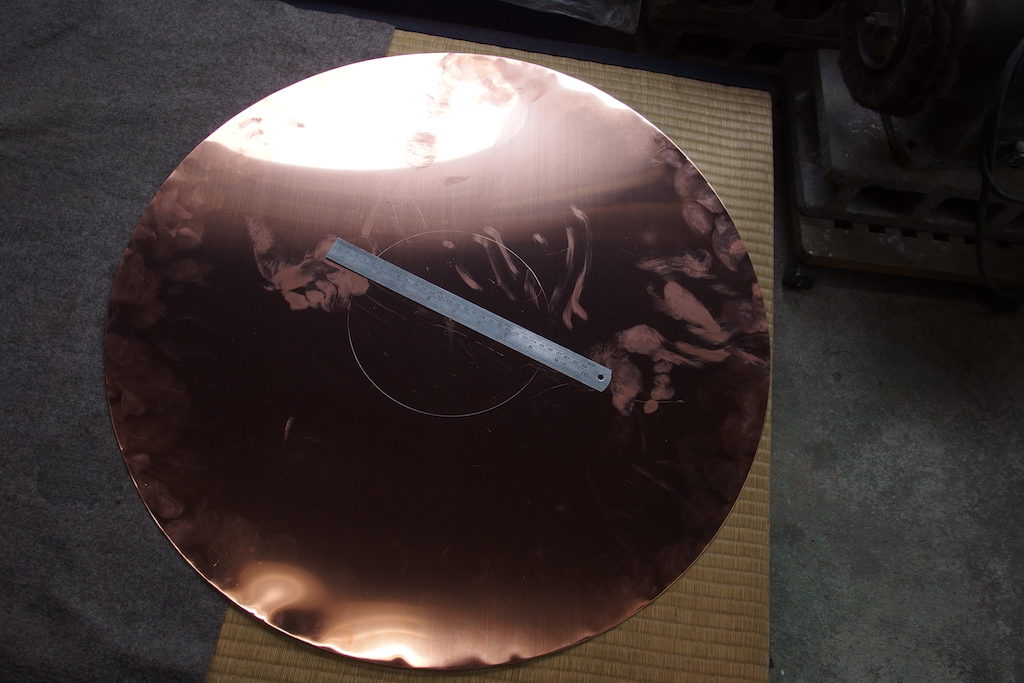

始まりは、1ミリ70センチの銅板から。

普段は、440グラムほどの金鎚を使い形を作ってゆきますが、今回は880グラムとゆう重めの金鎚で製作。

未知の世界への挑戦となりました。

今回は、動画を撮りましたので、長いですが本当にお時間のあるときにご覧いただけたら幸いです。

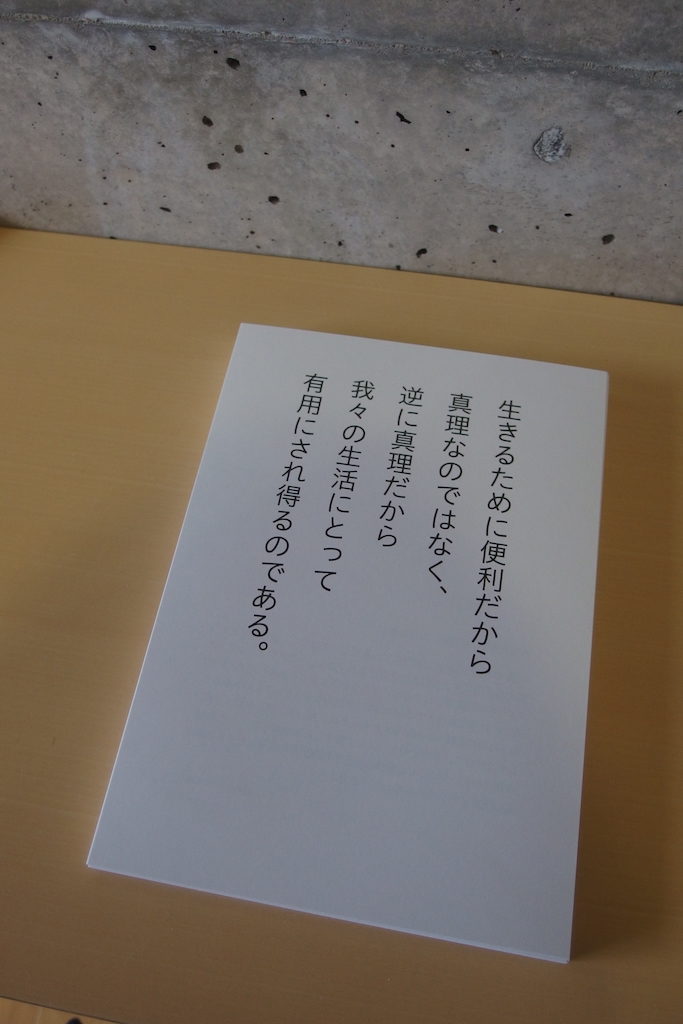

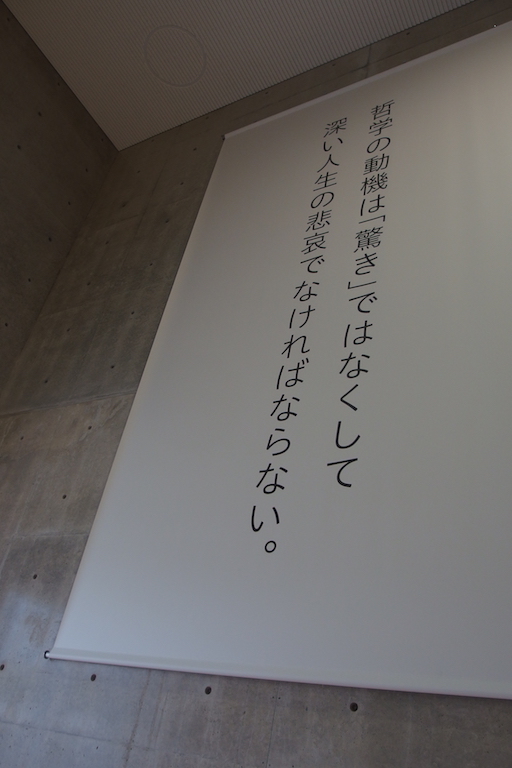

今回は、カフェ、本、ギャラリーと

非日常をじっくり楽しめる空間が出来上がっています。

そして、店名に掲げてあるようにお客様が問われる

そんな時間にもなることでしょう。

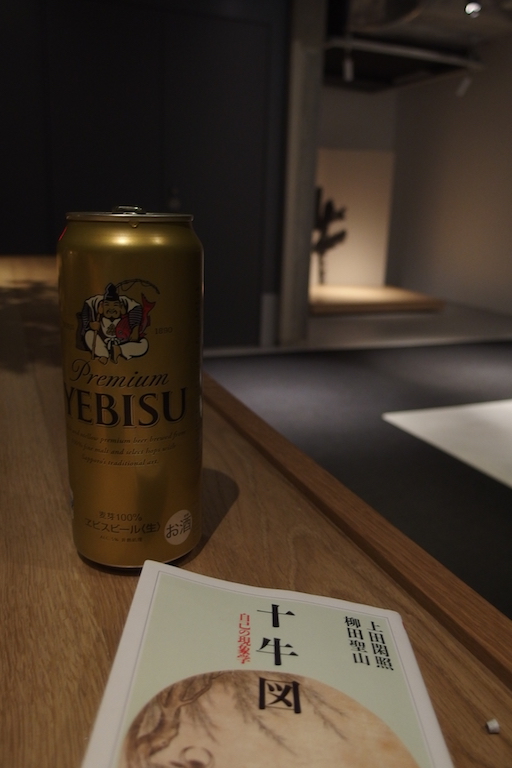

コーヒーは、ツバメコーヒー店主が考案した「問 touブレンド」

試飲させてもらった際にも、そのブレンドの仕方が彼らしく

面白く美味しい深みのある味でした。

大自然に囲まれた問 tou。

是非、時間に縛られることなく、ゆっくりと過ごし

日々に、感じられない何かを感じていただけたら幸いです。

ご来場を心より楽しみにしております。