鎚起銅器 製作工程の特徴のひとつ

ものづくりやワークショップなどの様々な活動、

日々思うことなどを綴っています

燕市の建築士 金子勉さんにお声がけいただき、ご自宅の洗面器のご相談をいただいたのが、昨年の10月。建築士さんのご自宅とゆうことで、様々な試みを取り入れられている中のひとつとして、地元の鎚起銅器を選んでいただきました。

今回は、設計図を拝見しながら、大体の洗面器の大きさや高さ以外は全てお任せのご依頼。普段から私の仕事を知っていただいているだけに、私も安心して引き受けさせていただきました。

ご依頼をいただいてから、頭の中で様々に想像を膨らませながら、年を跨ぎ、この春に現場を拝見。想像は膨らませていたものの、据え付ける場所を実感したお陰で、一枚板の上にぴったりとくる形が思い浮かびました。

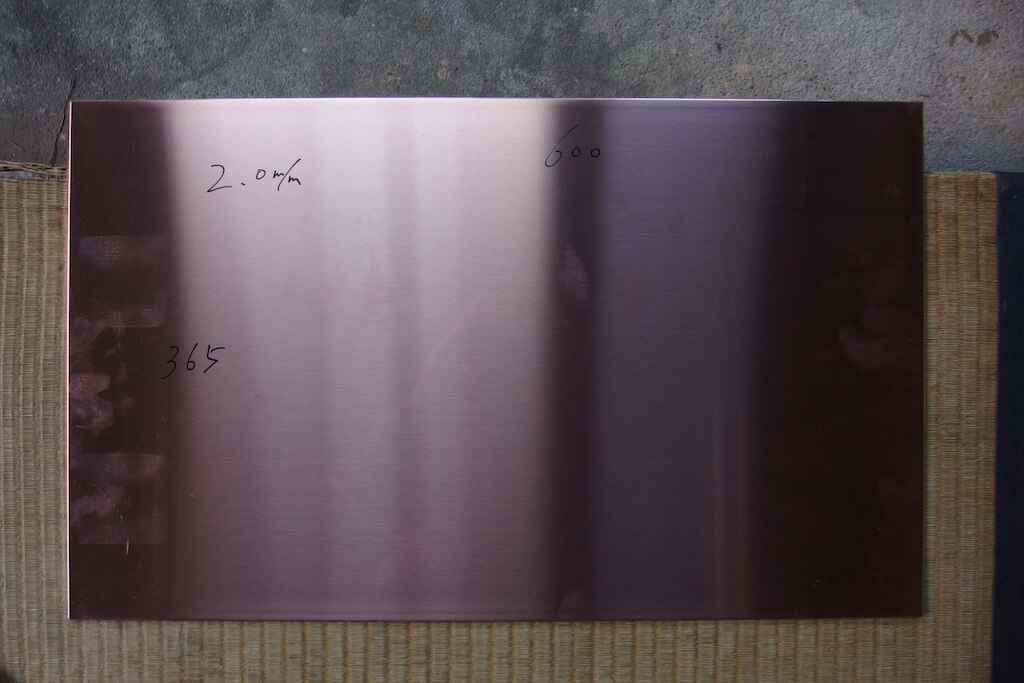

まずは、材料の発注。

今回は、一枚板の迫力に応えられるように、普段よりも厚い2ミリの材料での製作。普段は0.8ミリから1.2ミリの材料厚なので、重量も倍近い材料となりました。365ミリ×600ミリで約4キロの重み。四角いまま製作を始めます。

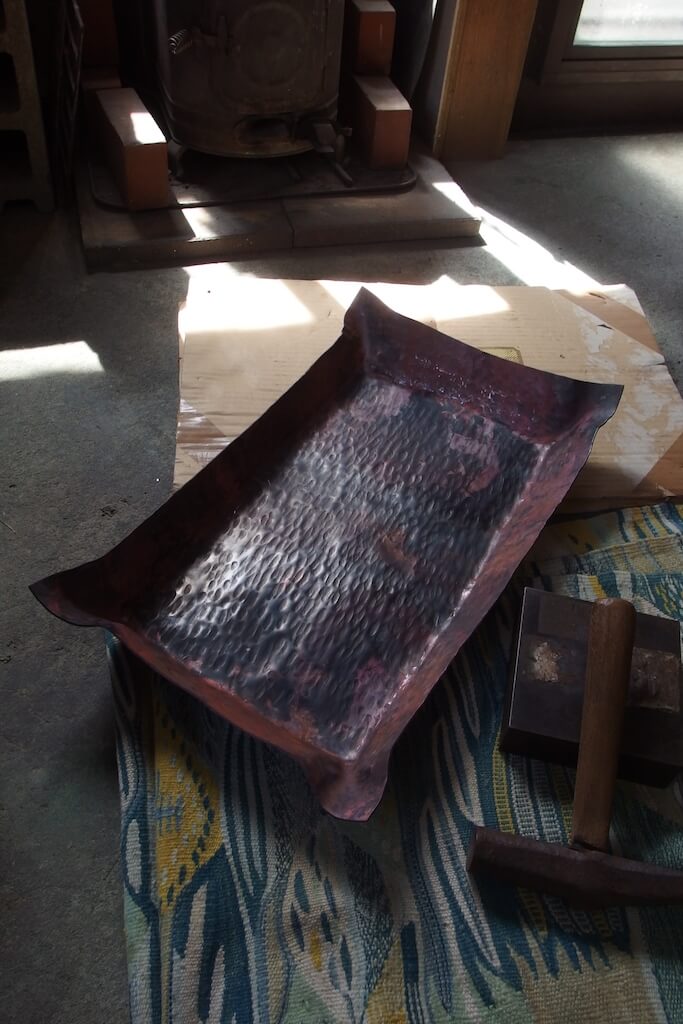

鎚起銅器とゆうと、一枚の板を打ち縮めて形をつくりますが、今回は厚みもある材料なので、大きな金鎚で底面を打ち伸ばしながら、大きさを出してゆきます。

普段は使わない、このような大きな金鎚で。

そして、四隅は、いつものように打ち縮めて、絞って高さを出してゆきます。

四隅の角を切り落とし、いつものように叩いて固くなったら、焼き鈍しをして柔らかくするを繰り返す。高さが徐々に出てきます。

形が完成したら、排水口部分の打ち出し。

これだけの大きさの銅器だけに、バランスを取るのが難しく、身体全体で支えながら製作は進みます。

もう一度、現場に伺い、蛇口や板とのバランスを取り、穴の位置決め。こちらも、徐々に打ち出し。

ステンレス製の排水溝と擦り合わせをしながら、穴開け。

その後、最後の微調整を行い、排水溝は完成です。

最後に、洗面器の淵に鑢をかけ、四角板から製作した縁の変化を残しながら、丸みも出しながら、きりりと引き締めて。

銅器そのものの素材を活かす色に仕上げをしたら完成。

想像はきっちりとしていても、やはり、現場に収めることで、ほっとするもの。

鎚起銅器の技術を織り込む四角い初めての洗面器が仕上がりました。

お題である一枚板に、銅器の厚みが応えてくれました。実際に観ていただくと画像では伝わらない迫力が感じていただけると思います。

全てお任せとゆう依頼で、このような機会を与えてくださった建築士金子さんの新しいお宅には、様々なアイディアが詰め込まれており、完成が私も楽しみです。

是非、金子さんのHPをチェックいただき、その姿をごらんいただけたら幸いです。

伊勢神宮を参拝した際に、木材と銅とのカスケード利用の共通性を考えました。

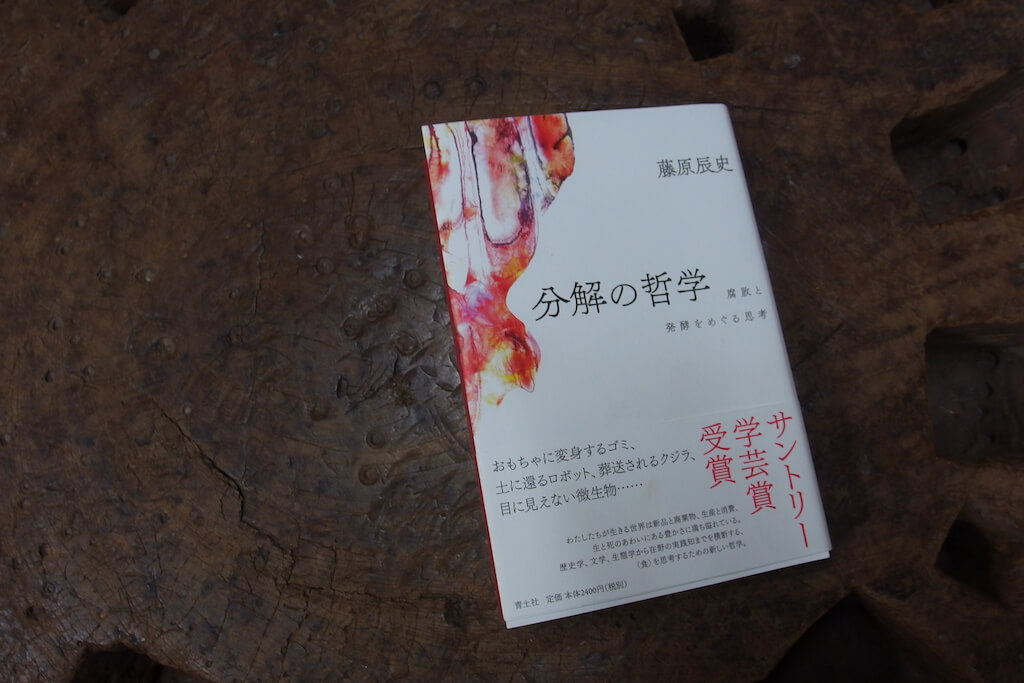

先日より、藤原辰史さんの分解の哲学を読んでいて、一緒に旅をしていた影響もあるかと思います。

20年に1回、遷宮で隣に建て替えられる社殿。沢山の建築に関する技術やそれにまつわる技術を次世代に伝えるためにも、大切な儀式。

そして、建て替えの際に今まで使われていた木材は、全国の神社に送られると聞きます。

このように、素材を活かしきる考えが、日本にはありました。

今、私が関わる銅器の世界も、銅はリサイクルし易い材料と言われますが、リサイクルの前に、できるだけカスケード利用できるように考えています。

材料屋さんから買ってきた、四角い材料から丸を切り出します。

その端材を使って、豆皿をつくります。

また、製作工程でも切りくずなどがでますが、それはリサイクルに回し、それらは高岡に運ばれて鋳物として器になると聞きます。

以前の日本では、屑屋さんと呼ばれ、不要物として出されたものを、また使えるようにして、生計を立てているみなさんが居られました。そのお陰で、ゴミも減り、循環がゆっくりとした世界が広がっていたのでしょう。

これを機会に、もう一度、他にも有効に使える方法を考え、実践できるようにしたいと考えます。

この度、群馬の陶芸家 はるな陶芸工房 りらさんの依頼を受けて、急須の真鍮の取っ手をつくらせていただきました。

この急須は、3月1日から7日まで開催される。手紙社さんのオンラインフェステイバル 紙博&陶博に向けての製作。

私も陶器の取っ手を作らせてもらうのは初めてのことで、試作や話し合いを重ね、新しい世界を感じる製作となりました。

銅器では、取っ手にバネを効かせて、倒れないようにしたい。とゆう基本がありますが、それでは、陶器には擦れが出てしまう。

また、仕舞うときには取っ手が寝ていた方がよい。

などなど、銅器では当然としていたようなことが、陶器では通じない世界。

やりとりを重ねる中で、陶器の性質や使い勝手なども聞けて、私の世界も広がりました。

昨年に二人展を行い、普段のやりとりも通して、信頼できる作家さんだからできる共作。

是非、こちらの陶博のりらさんのページもご覧いただけたら幸いです。

りらさんの陶器は、触れてみることで、その使い勝手を深く考えてくれていると感じられる器。

そして、生活の中に取り込むことで、楽しさを添えてくれる器だと感じます。

より多くの方に触れていただけたら幸いです。

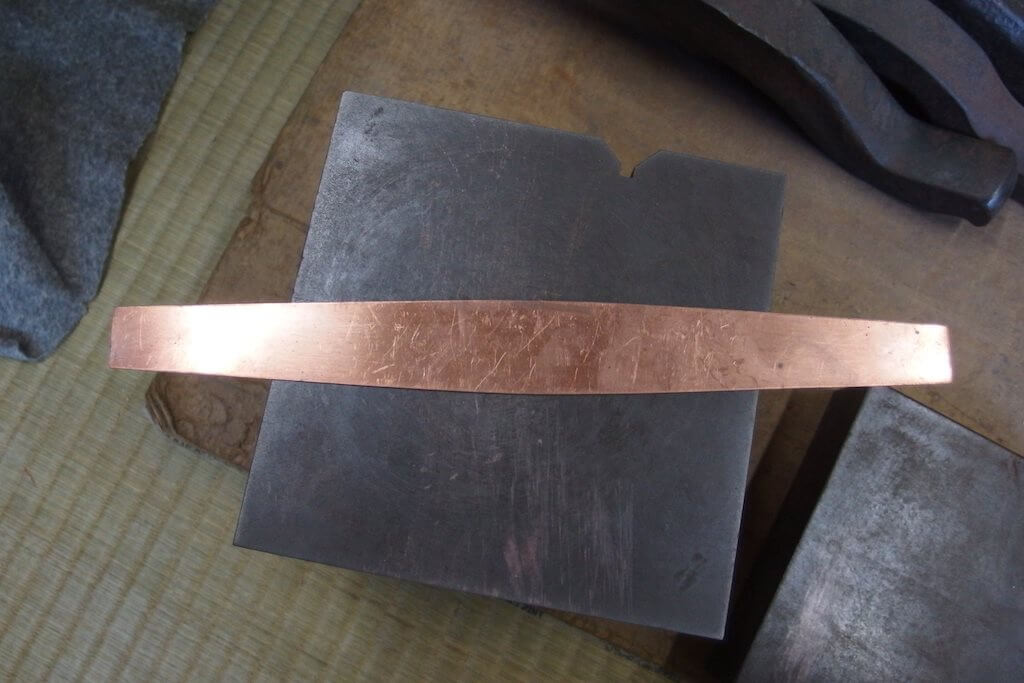

今回は、湯沸などの弦の製作工程をお伝えしたいと思います。

鎚起銅器に於いて、湯沸は沢山の技術が詰まっていると言われますが、この弦も職人それぞれの個性がでるところ。

どのように出来上がるのかを、ご覧いただけたら幸いです。

まずは、これも平らな板から。

徐々に、丸めてゆきます。この丸める作業は道具に当てながら丸めて行くわけではなく、木槌で空打ちで丸めながら、寄せてゆきます。

このように、中空になることで、銅の軽さが活き、熱が逃げる仕組みになっています。

繋ぎ目を銀ロウで溶接し、弦の形を決めてゆきます。

それぞれの湯沸に擦り合わせ、湯沸の耳との接合部分に穴を開けたら完成。

仕上げて、籐の蔓を巻きます。

この籐の蔓巻きも職人の好みが出るところ。

私は、峰を立てるのが好みですが、それぞれの湯沸の形状に合わせ、この辺りも変わってきます。

今回の動画は、見難い部分もあったと思うので、再度チャレンジしてみます。

今年は、このような動画も撮りためてゆきます。

2020年の大晦日で、工房の大掃除も終わり、明けて2021年。

1月4日、仕事始めとさせていただきました。

今年は、器に模様を施す、彫金の仕事。その中でも彫り込む鏨を使った彫金仕事を深めてゆきたいと思います。

燕の地では、金属製品がたくさん作られますが、その中でもスプーンやフォーク、ナイフなども世界中のシェアを占めます。

そのステンレス製のカトラリーを作る過程でも、彫金は重要な役割を持つもの。カトラリーの原型を彫る彫金師が、この地にはたくさん居ました。

居ました。と表現するように、今ではそれらの彫金の仕事も少なく、彫金師の高齢化が進み、後継者が居ない状況は進みます。

そんな中、私が師事した長谷川清師匠。

師匠は金型を彫る型彫り師としてご活躍される中、工芸の世界にも身を置かれる方で、私の父と同年。

玉川堂に入り3年ほど過ぎた頃から、仕事が終わった後や、土日の休みになると、師匠の工房に寄せていただき、彫金のいろはから教えていただきました。

師匠の彫金見本。

彫金の肝は、鏨とゆう金属の棒に刃をつけること。

最初は、銅の四角い塊を彫り崩し形をつくることから始まります。鏨は研ぐ角度により多様に表情を変えます。その表情は理に適っており、どう研げばどんな彫り跡になるのかを5年に渡り教えていただきました。

塊を彫る作業には、何十本もの鏨が必要となり、丸いもの、角があるもの、三角のもの、その大小や角度など、様々な形があります。

この様々な鏨を経験することで、銅器に彫り込む際にも柔軟に対応できるようになります。

こちらは、片切鏨といい、筆のような彫り模様を施すことができます。

最初に作ったのは、根付け特集で見つけた兎の模刻。

ご注文で彫らせていただいた模様やロゴ。

師匠から教えていただいたことは、本にまとめてあるものでもなく、口伝で伝えていただいたことばかり。

だんだんと衰退してゆくこの彫金とゆう技術を、どのように次世代に伝えて行けるのか。今年はよくよくと考えて私なりの鎚起銅器づくりを進めてゆきたいと思います。

みなさま、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月2日水曜より7日月曜まで開催される、東京神宮前 うつわ shizenさんでの三人展に、昨日は在廊させていただきました。

初日とゆうことで、事前予約でお客様がいらっしゃる1日。

1年振りの東京在廊に、お客様の声をお聞きできる機会のありがたさを、改めて感じる時間となりました。

そして、東京二日目。

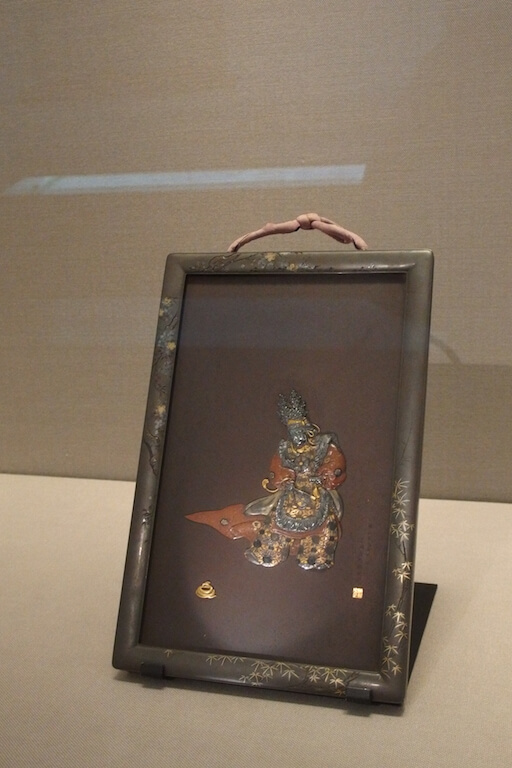

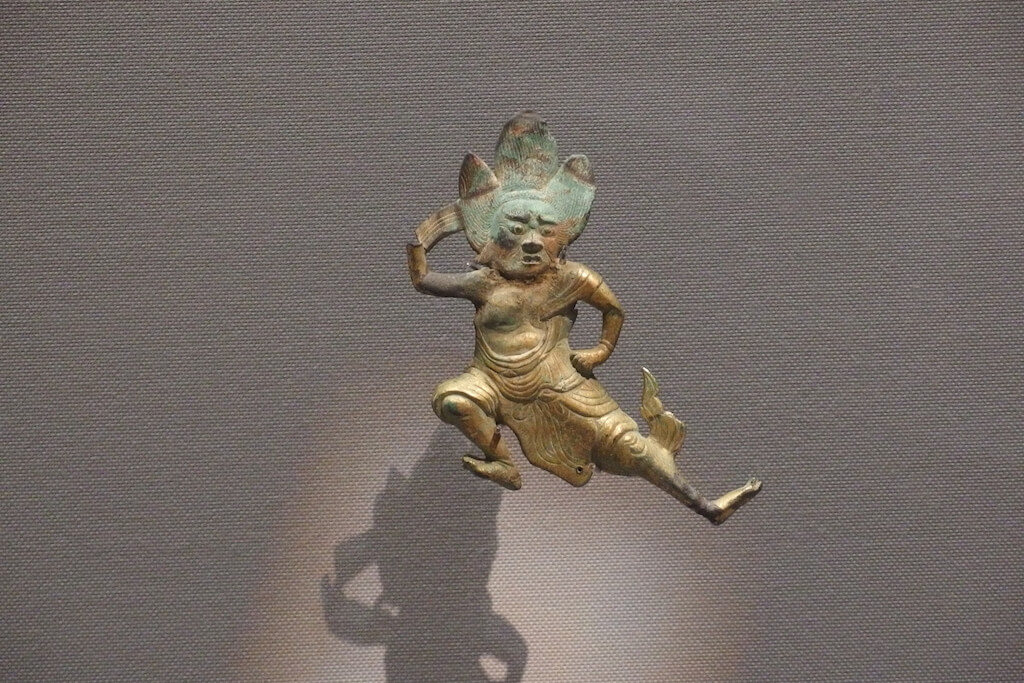

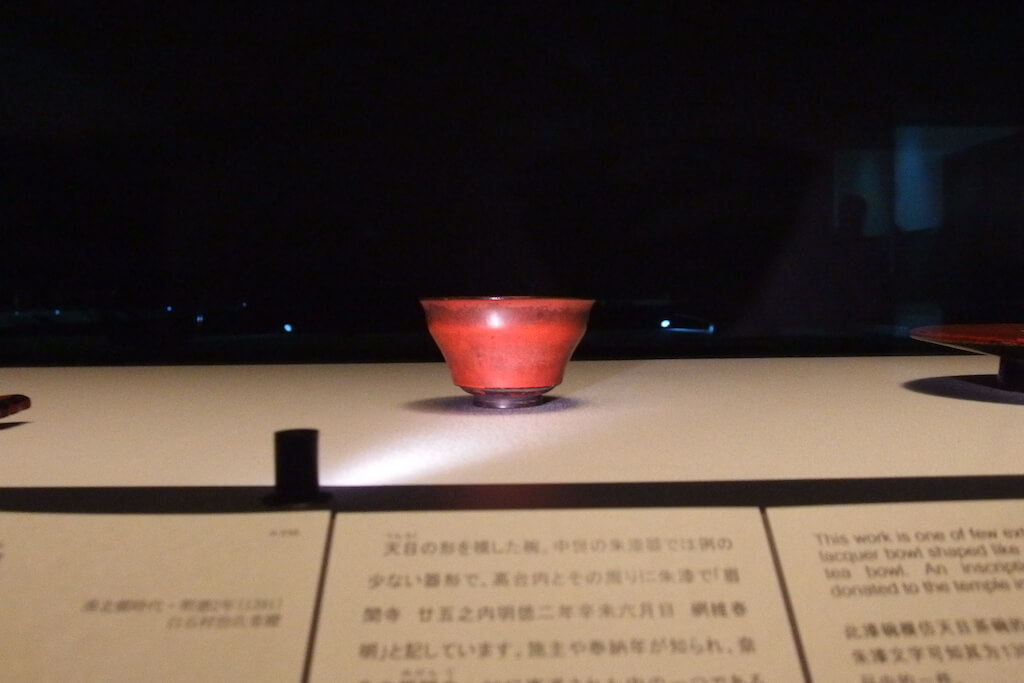

移動前に上野の国立博物館に寄ってきました。

職人に成り立ては、月に1回はこの場所に通い、良いものを観るとゆう目を養っており、沢山のことを学んだ場所で、東京とゆう情報集積の渦の中に身を浸す大切さを、振り返っても感じる14年目の冬。

今回も、先達の技術や形だけではなく、日本の土地で数万年前から在るものの凄みや、人の祈りの力がつくりだすもの力を感じる時間です。

金工の先達のため息の出る作品達。

鈴木長吉

海野勝岷

加納夏雄

可愛い

先日、11月24日に発行された別冊太陽の「100年残すべきもの」に、長野県松本市の木工作家 三谷龍二さんのご紹介で湯沸かし掲載していただきました。

この湯沸は、鎚起銅器を通してものづくりを考えるための本出版に向けて、三谷さんに執筆をお願いする際に、デザインをお願いしたものです。

湯沸かしがお好きだとゆう三谷さんに、ご自身の使ってみたい湯沸かしを鎚起銅器に於いてデザインしていただきました。

そして、技術面や銅の特性との兼ね合いを相談させていただき、このような形になりました。

詳細につきましては、こちらのブログをご覧いただけたら幸いです。

湯沸かしづくり その1

https://tsuiki-oohashi.com/2020/04/26/3926/

湯沸かしづくり その2

https://tsuiki-oohashi.com/2020/04/27/3960/

この湯沸かしは、現在、三谷さんのお店10cmさんで取り扱いしていただいております。新たなチャレンジが込められたこの湯沸を、是非手に触れていただけたら幸いです。

このように掲載いただいたことを光栄に思いますし、鎚起銅器の技術をを次の世代、またその次の世代へと繋いでゆきたいと、改めて感じ。更に精進を重ねたいと思います。