2022年秋 西日本ツアーの日程

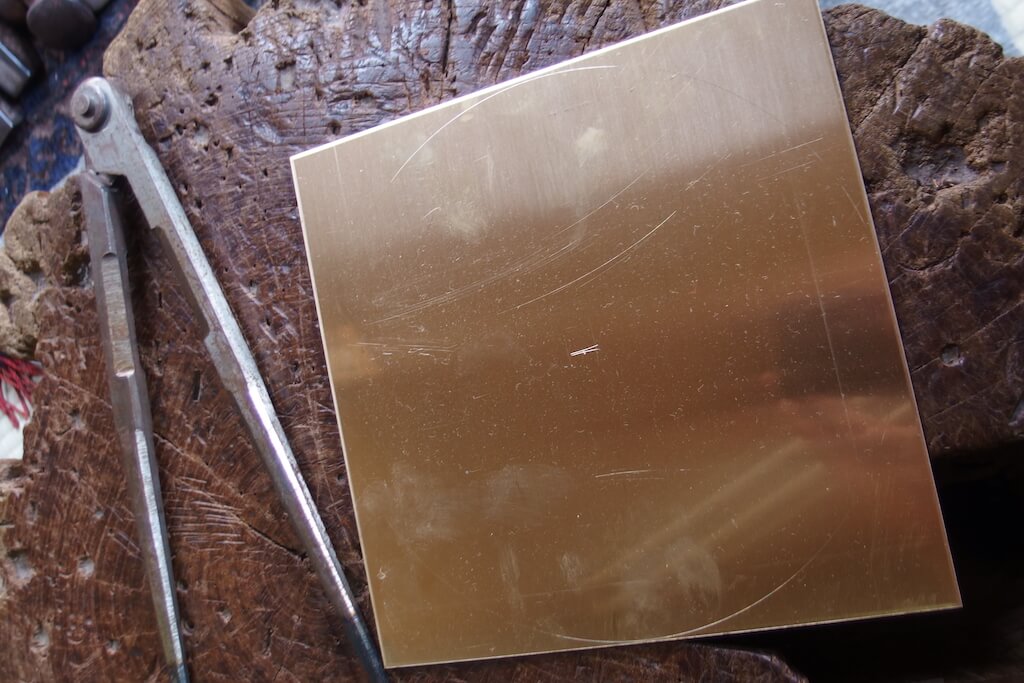

この秋も、滋賀から鹿児島へと銅鍋づくり体験を西日本各地で開催していただくことになりました。

お陰様でこのツアーも福岡に伺い始めてから5年となりました。

今回は、25周年とゆうことで、いつもより多めに巡らせていただきます。

各地での詳細は、FBイベントページでご確認ください。

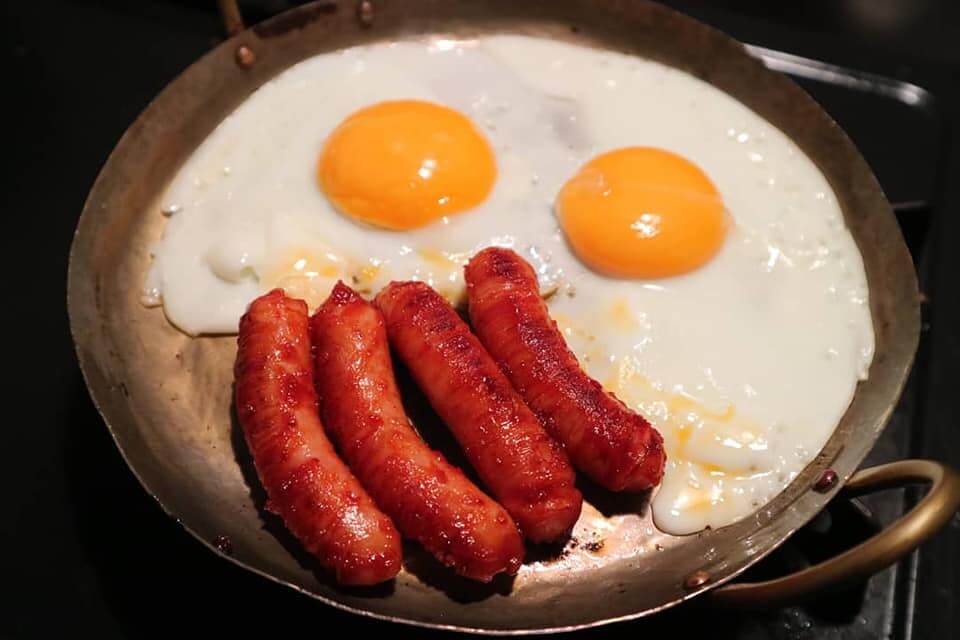

また、参加者さんがご自身でつくりだした銅鍋でお料理をされているFBグループ 鎚起銅器てづくり銅鍋愛好会もあります。みなさんの楽しんでくださっている模様がとても嬉しいページです。「どんな銅鍋をつくりたいのか?」参考にしていただけたら幸いです。

9月

7日水曜 滋賀 https://www.facebook.com/sachihiraki715

8日木曜

9日金曜

10日土曜 名古屋 https://www.facebook.com/events/1516596255437474/

11日日曜

12日月曜

13日火曜 移動

14日水曜 移動

15日木曜 福岡 https://www.facebook.com/events/828840861436483

16日金曜 福岡 https://www.facebook.com/events/828840861436483

17日土曜 福岡 https://www.facebook.com/events/828840861436483

18日日曜 移動

19日月曜 熊本 https://www.facebook.com/events/828840861436483

20日火曜 熊本 https://www.facebook.com/events/828840861436483

21日水曜 移動

22日木曜 移動

23日金祝 霧島 満席

24日土曜 霧島 満席

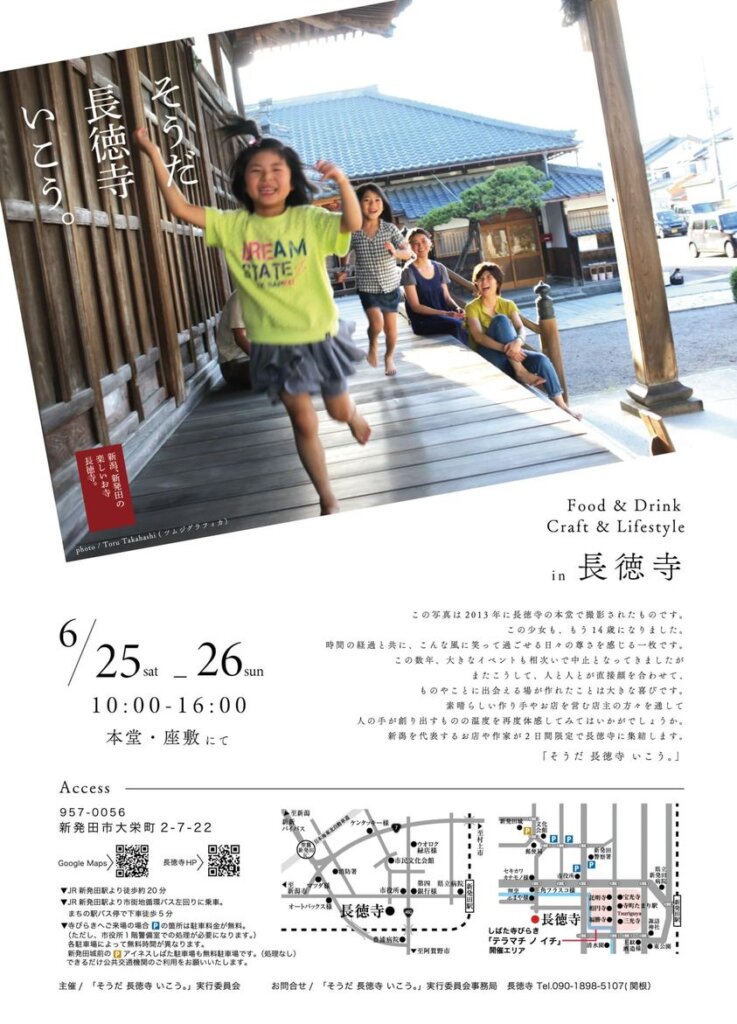

25日日曜 岡山 https://www.facebook.com/events/408396534513050

26日月曜 移動

27日火曜 今治 https://www.facebook.com/events/5777881545607888

28日水曜 大阪 https://www.facebook.com/events/603559017875429

29日木曜

30日金曜

10月

1日土曜

2日日曜 堺 https://www.facebook.com/events/758578332035751

3日月曜

4日火曜

5日水曜 滋賀 https://www.facebook.com/events/s/398248529087102/

また日程の空きの日もありますので、ご自身の地元で主催をしてくださる方が居られましたら、お気軽にご連絡ください。

詳細は、以下より。

銅鍋づくり体験の模様https://tsuiki-oohashi.com/2019/07/11/3122/

銅鍋づくり体験についてhttps://tsuiki-oohashi.com/2019/01/13/2361/

皆様のご参加を心よりお待ちしております。