湯沸づくり その2

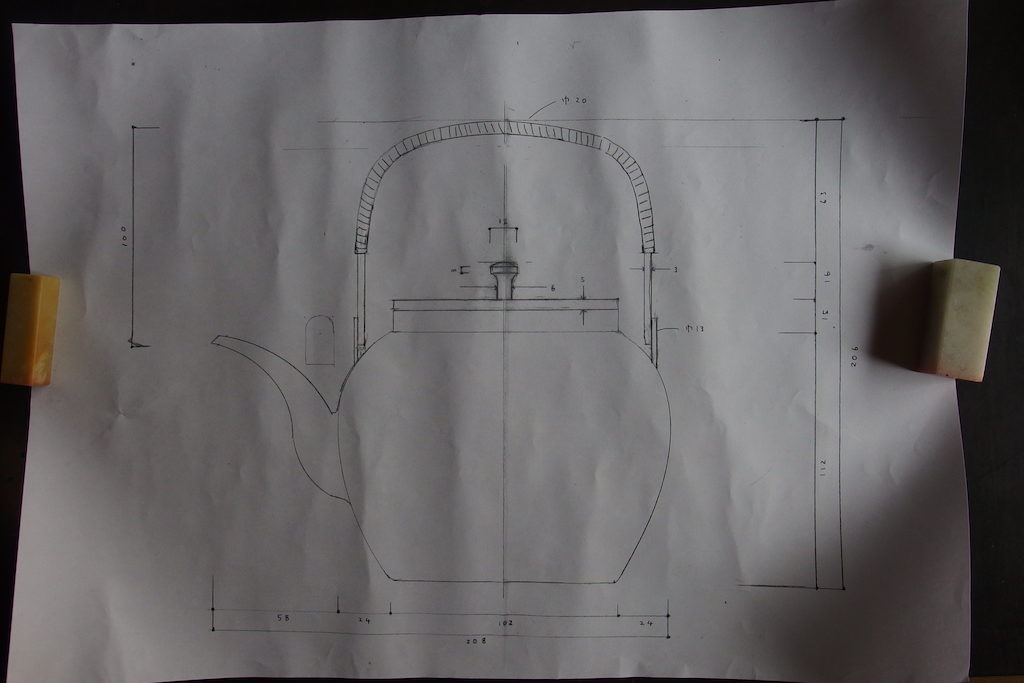

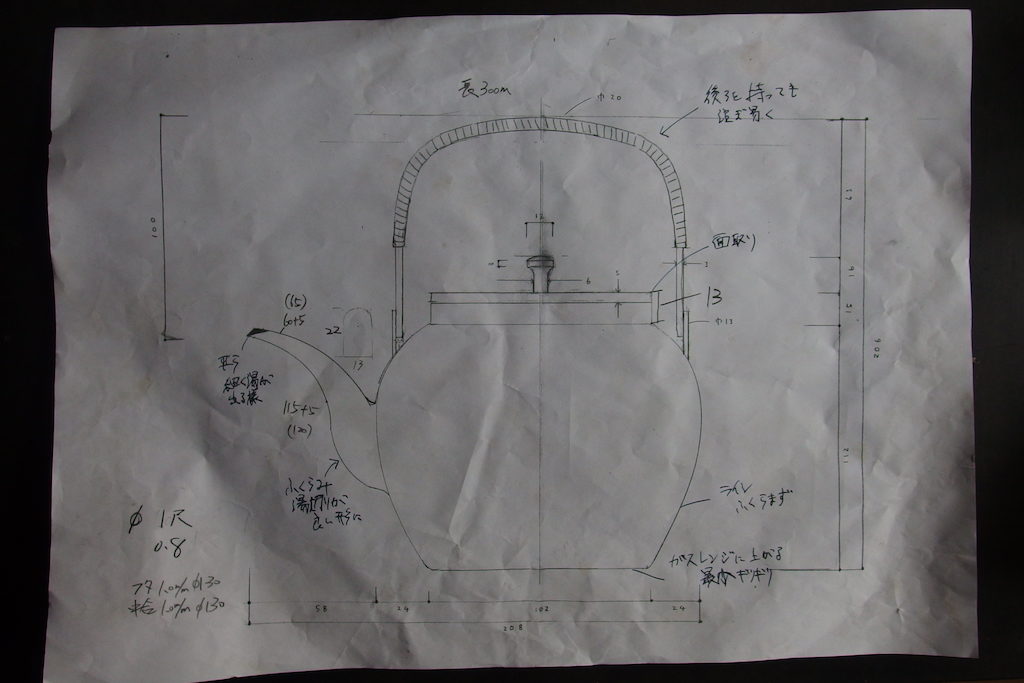

本体に続き、小道具と言われる、口、耳(本体と取っ手を繋ぐ部)、蓋、中合(本体で蓋を支える部)、取っ手の製作。

先ずは、耳から。

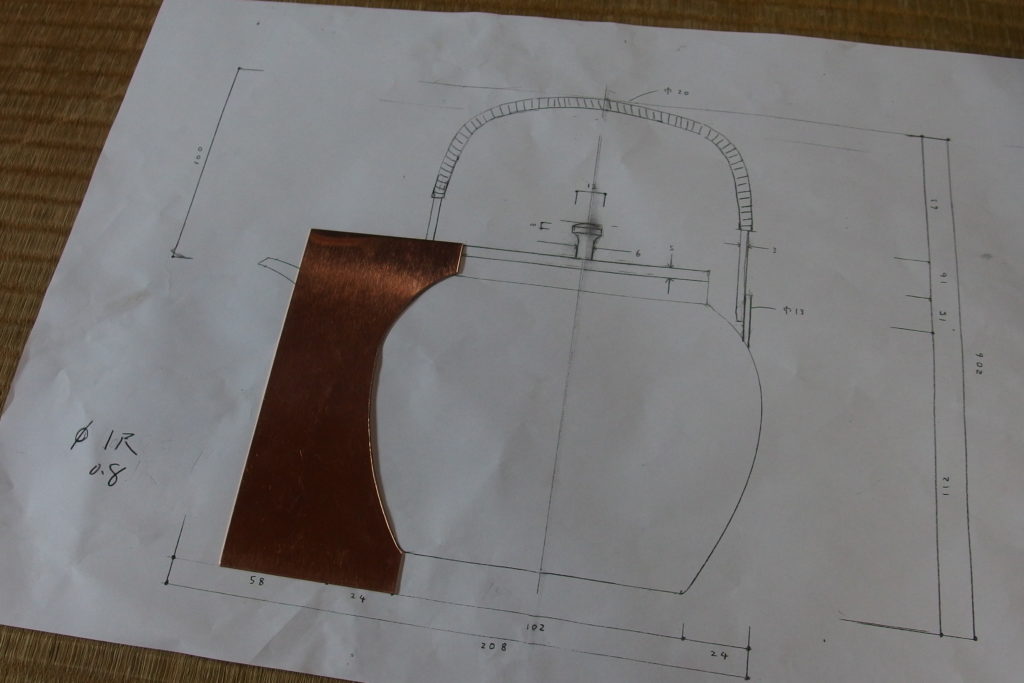

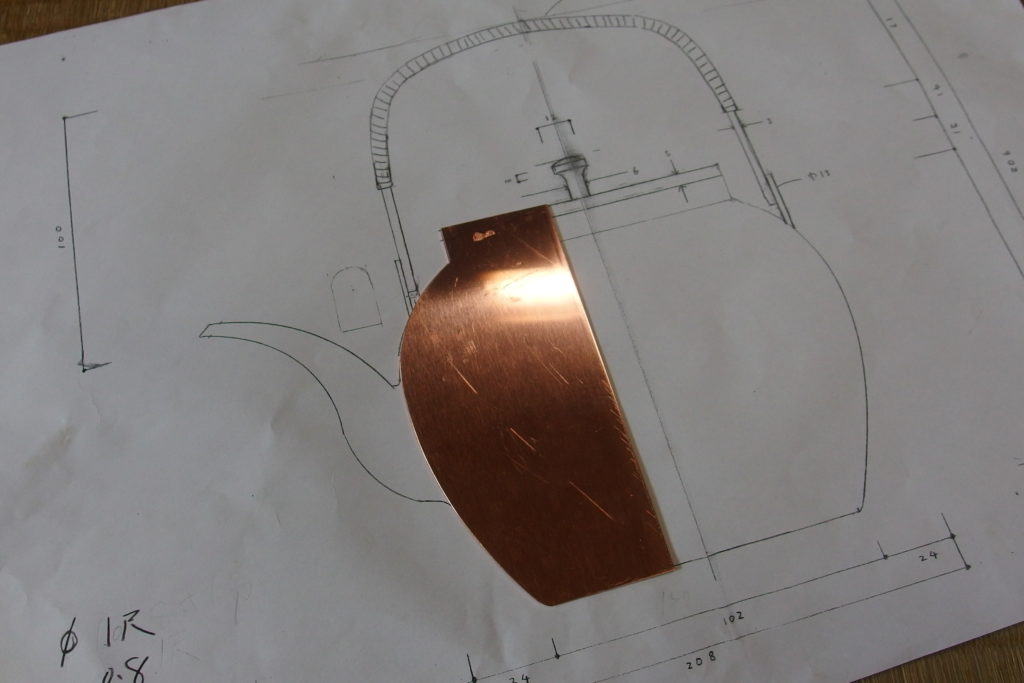

今回は、3ミリ厚の銅板を切り出し、削り込み形をつくります。

一般的には図右側のように、折り曲げて本体との接合部分を多めに取りますが、今回は立てるような取り付け方法を考えました。

ひたすらに削り、本体と擦り合わせをしながら形を整えます。

そして、今回の特徴的な部分として、口が今までとは大きく違うものとなりました。

一般的な湯沸の場合、多くの湯量を出すため、注ぎ口も大きくなりますが、今回は細く淹れるための形を考案させてもらいました。

湯沸は湯切れや湯量の調整をどうするのかが、肝と考えます。ご依頼いただいたイメージに近づけるように。

ここでも、ゲージをつくることから始まります。

そして、焼き鈍しをした銅板から切り出し、金床の上で木槌を使い丸めてゆき、背中を溶接で合わせます。

合わせた後、これらの道具を使い整形。

ここでも焼き鈍しを行い、3回ほど柔らかくしては叩きを繰り返します。

各部のポイントを押さえながら、湯の流れをイメージします。

袋に溜まり、しなりと背中を通り唇から湯が出て、どう戻るのか。

出ることと共に、戻り方により湯の切れ具合が決まってきます。

口、耳の部分を本体に接合。

口を本体に擦り合わせ、穴を開けヤスリで削り嵌め込みます。

金属ですので、擦り合わせもヤスリで削り、様子をみては削りを繰り返します。

嵌め込んだら、錫で目止めをし、水漏れがないかを確認。

続いて、蓋と中合の製作。

二つの板を同時につくり始めます。

中合は本体の口径に合わせつつ、蓋は中合に合わせつつ。

形が決まったら、中合は中心部分を切り落とし、異物が混入した場合にかき出せるように、欠けを切り。本体に合わせ錫で小口を溶接し、ヤスリで整えて。

全体の形が決まったら

最後は、取っ手の製作。

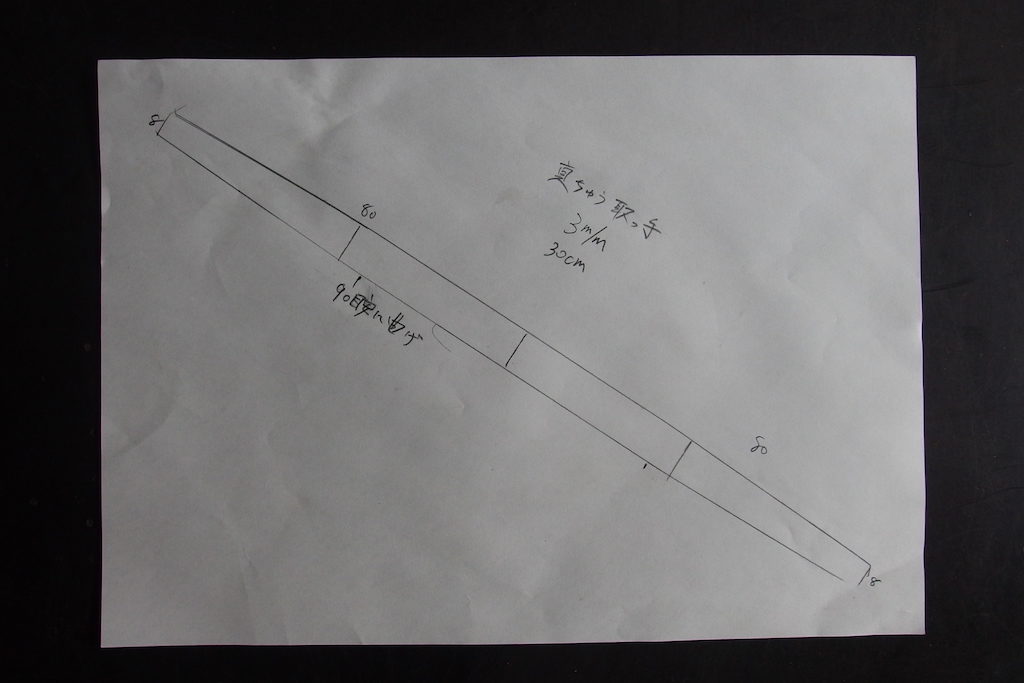

銅板を丸めてつくる取っ手が一般的で、今回も一度試作をしてみたのですが、バランスが合わずに、真鍮の平板に変更させていただきました。

真鍮は、銅と亜鉛の合金で、銅とは親和性があります。

銅と比べ、硬さがあり、熱伝導率も低いため、ミルクパンやフライパンなどの取っ手にも使用します。

取っ手の特徴は、この耳との接合部。図のように穴に銅鋲を通して、叩いて締めるわけですが、この時、取っ手の接合部の曲がりによってバネが効き。バネが効くことで、取っ手の可動領域が決まって来ます。

このバネの効き方の調整にも、それぞれの職人の個性がでるところ。

取っ手が完成したら、本体部分、蓋をよく磨き仕上げたら完成。

取っ手には、籐の蔓を巻いて、本体に取り付け。

蓋には、いただいた木のつまみを取り付けます。鎚起銅器の弱点であるつまみを木で補強していただくことで、一層使いやすい湯沸となりました。

今回は、2つの湯沸を同時並行で製作し、ひとつを手元に。

画像は、手元にあるもので。つまみ部分は試作していただいた小さい方を使用しているので、お届けしたものと少し雰囲気は違います。

こちらは、ある企画のために製作されたもの。その企画は秋頃に発表予定です。

今回、デザインをいただいた中で、この湯沸を製作させていただき、私がいつか試してみたいとゆうことを、各所で詰め込むことができました。

一番大きな特徴は、やはり注ぎ口。

工房でほっと一息つく際に淹れるコーヒーの楽しみの質が、この注ぎ口のお陰で一層深くなりました。

生活を楽しむ道具として、このような形に出会わせていただいたことに、感謝しつつ。更なるご依頼にお応えできるように、腕を磨きたいと思います。