工房の在る燕市は、私が生まれた頃には、燕市、吉田町、分水町と3つの市町に分かれていました。今は、所謂平成の大合併で、1つの市になっています。

やはり、生まれ育った時の感覚は忘れがたく、燕市には工場としての街の雰囲気。吉田町にはそのベッドタウンとしての雰囲気。分水には、国上山があり良寛さんのイメージがったりと、それぞれの特色を打ち出していたものです。

そんな中、岩室の家(仮)の庭いじりを一緒にしているアトリエnicoの羽ヶ崎章さんからPatagoniaの記事を教えてもらい、旧分水町にある大河津分水に関心を持ちました。

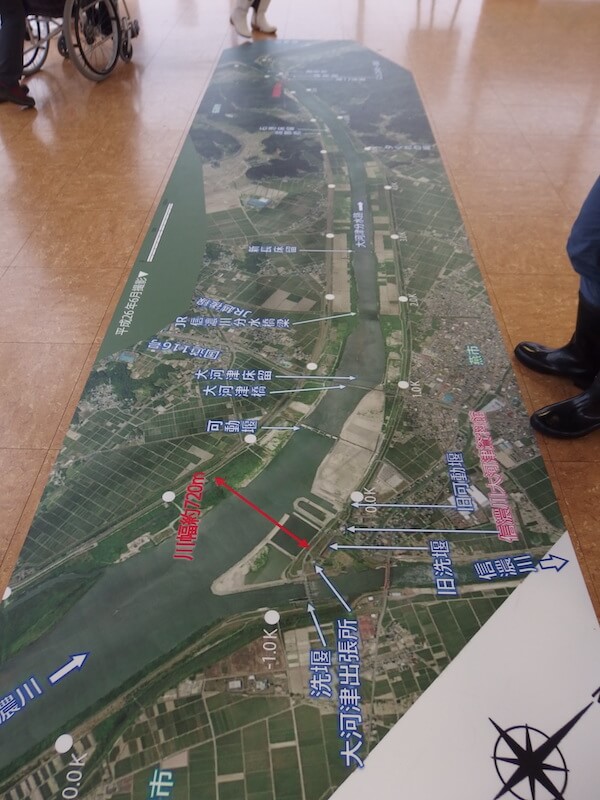

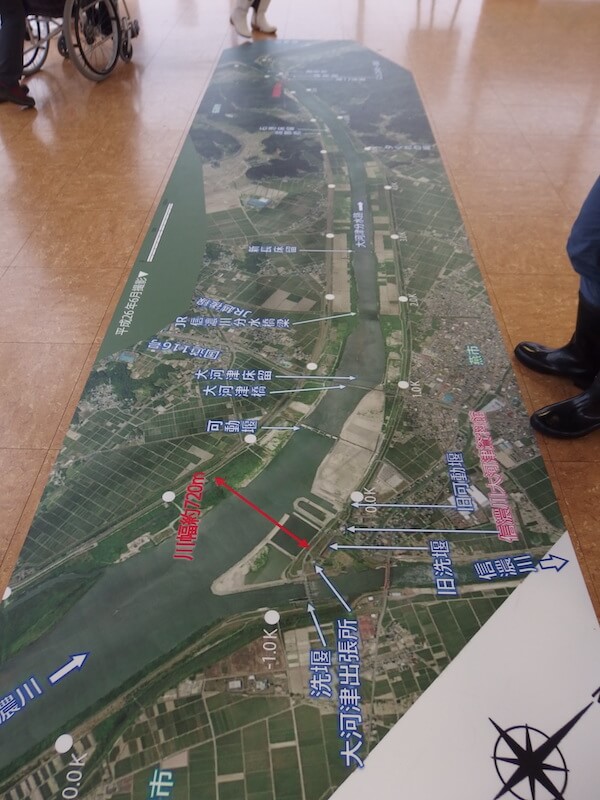

大河津分水は、長野の千曲川からの流れを受けた、信濃川が越後平野に入る前に、分水路をつくり海へ流す要所です。

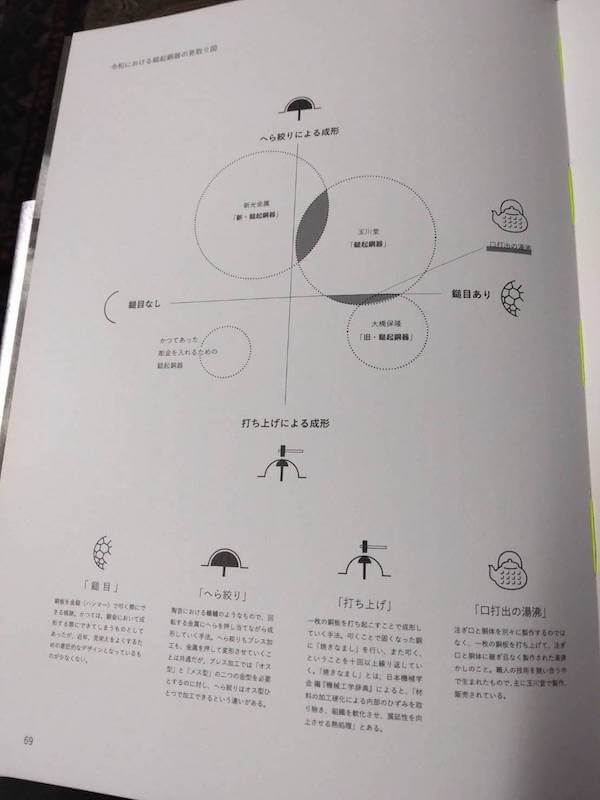

私の生業である鎚起銅器も、以前は農閑期の仕事から発展したと言われています。越後平野は水害に悩まされ、たくさんの経験を重ねてきました。その水害を克服するためにこの大河津分水はつくられたました。

その事業の経緯を学ぶため、川をこよなく愛する知人を訪ねて、大河津分水資料館へ。

曇天のこの空が、新潟の冬らしく。背筋が伸びます。

迎えてくれたのは、Love River Net 代表でもある 樋口勲さん。

先ずは、大河津分水資料館へ。

初めて訪れましたが、資料が充実し、新潟の歴史を知るためには必須の場所と感じました。そして、今まで先輩たちが語ってくれていた、鎧潟など、この地域の文化を感じられるお話が、ここで繋がりました。

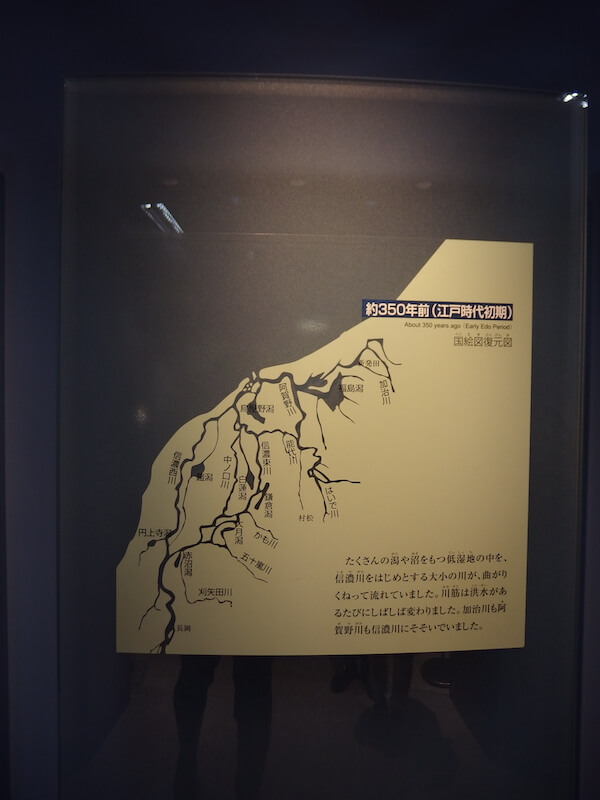

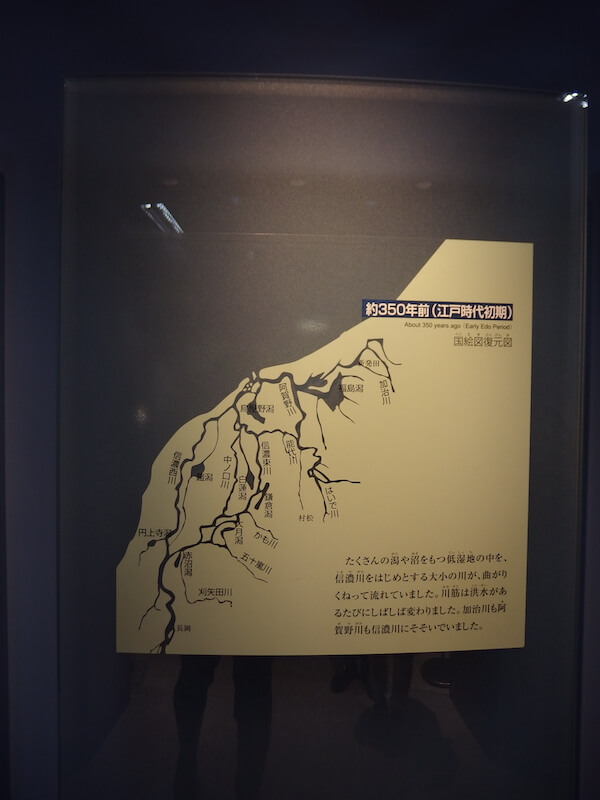

新潟は、砂丘列がいくつもあり、江戸時代の海辺と、今の海辺では位置も変化しています。この砂丘列や山々に囲まれているために、越後平野はお盆状になり、水が貯まりやすい地形となっているようです。

そのため、今では隧道が海辺に向けて18本掘られており、古人の苦労と願いを感じさせます。

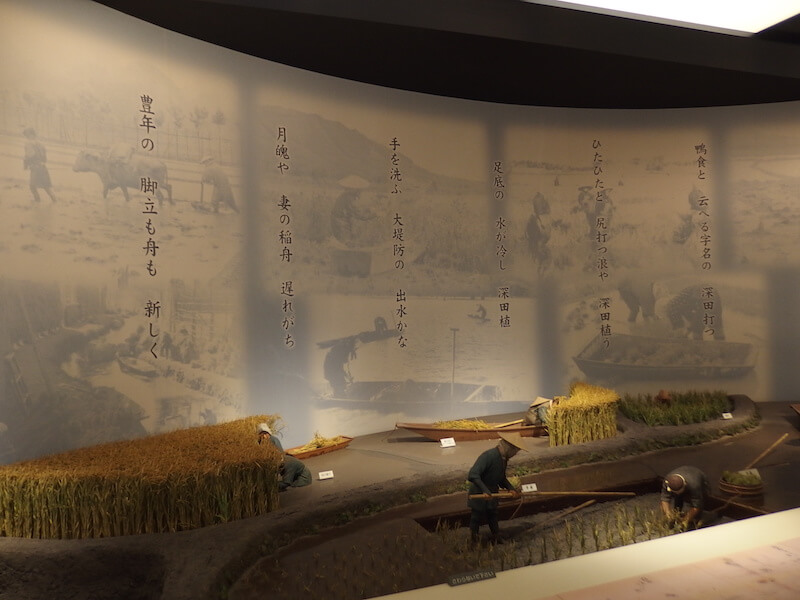

今では、米所と言われる新潟も、当時は水量が多く、腰まで浸かりながらの田んぼ作業だったとか。収量の少なさを大きい平野でカバーしていた。その水害が改善されたからこその、今の米所新潟なのかもしれません。

大河津分水の歴史を知ることは、越後平野の歴史を知ることに通ずる。

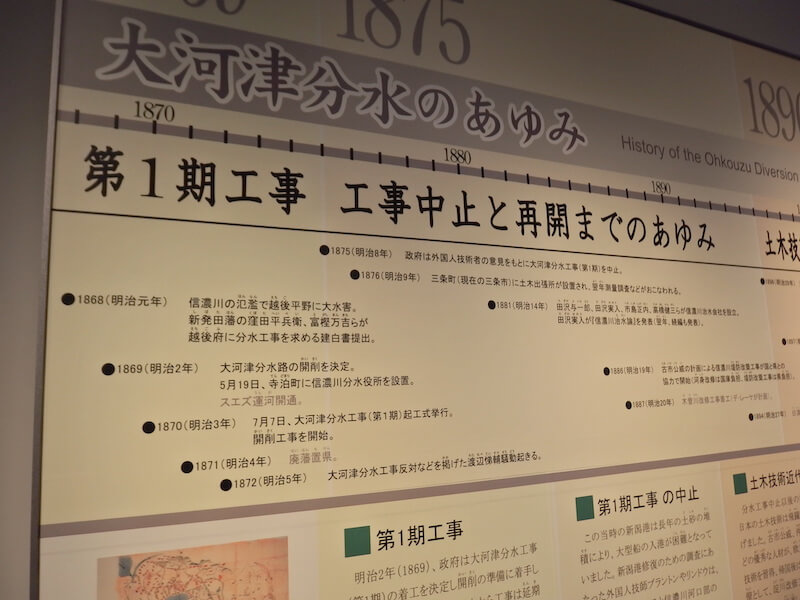

大河津分水ができた切っ掛けは歴史的な背景が濃厚だとゆう話に納得しつつ、多くの地元の方々の請願があったことも大きな要因だと感じます。請願活動のため財産をなくし、この地を離れざるをえなかった方々もおられるとか。

横田切れとゆう大きな水害が明治29年7月にあり、その後も毎年のように同じ場所が水害に合い水が引かないとゆう憂き目。

それを改善するために、地元の方々の願いと、政府の思惑が一致し大河津分水の工事も始まったようです。

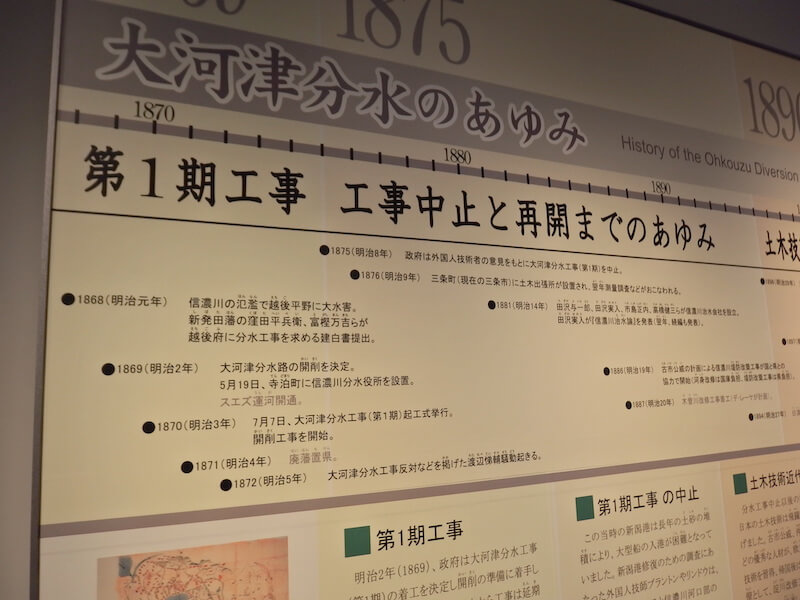

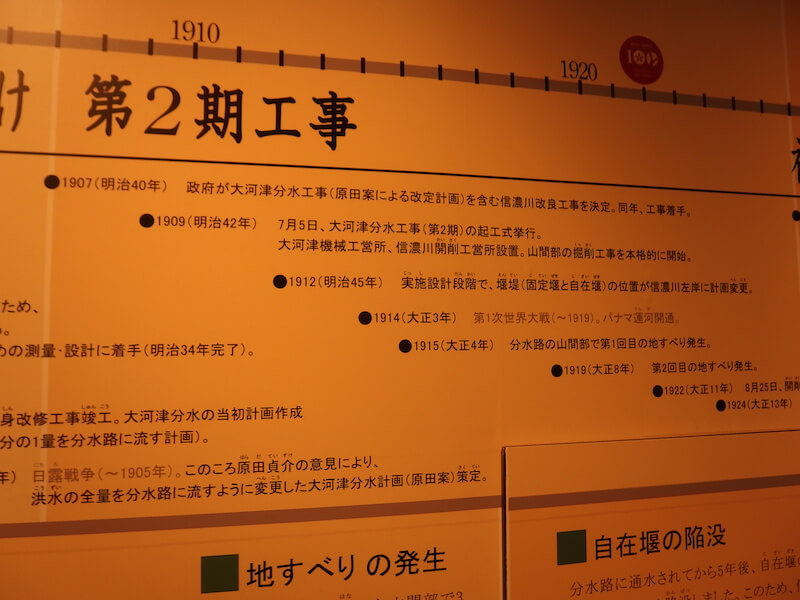

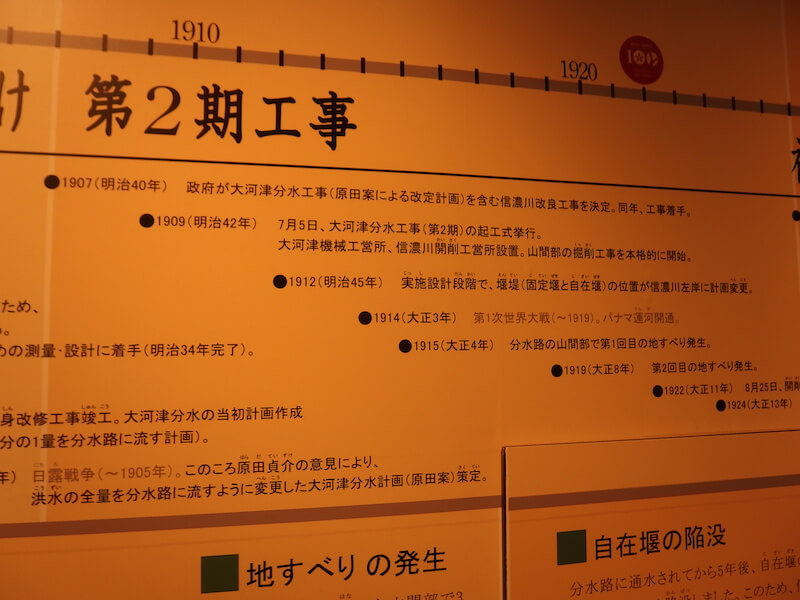

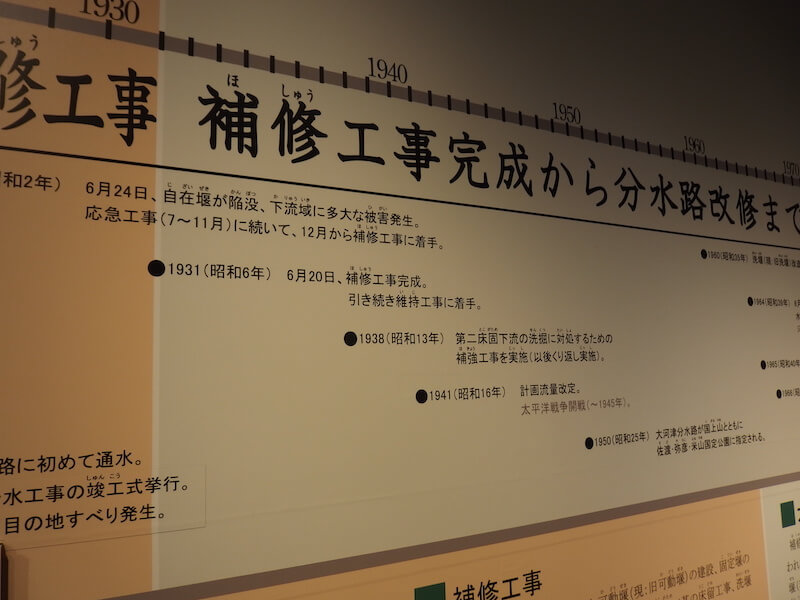

大河津分水の工事は何期かに分かれ、このお話しをお聞きする中で、技術力と歴史の相関性を感じさせてます。もし、第1期目の手作業の工事が中止され、今現在、大河津分水工事と言われている第2期の工事が再開するまでに、日本が世界と渡り合ってゆく歴史背景的に技術力の格段の進歩がありました。

ネット時代と言われる今も、その時代時代の技術力と世の動きの連動の見方がとても重要だと思います。

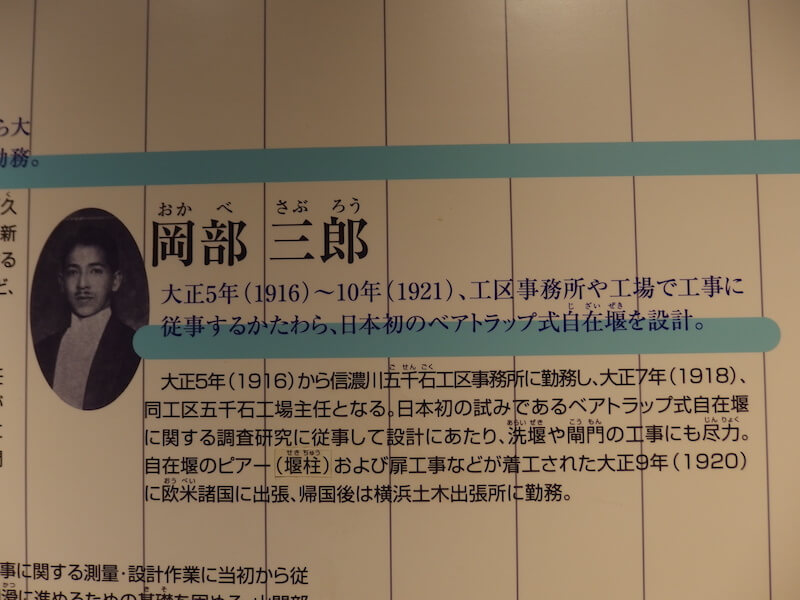

この工事で登場する3人の帝国大学を主席で卒業した男たち。私は、樋口さんのお話を聞いて、この3人のお話しにとても感動しました。

一般的に知られていたり、一般的に流通している話と共に、地元で話継がれていることに、大きな魅力を感じます。

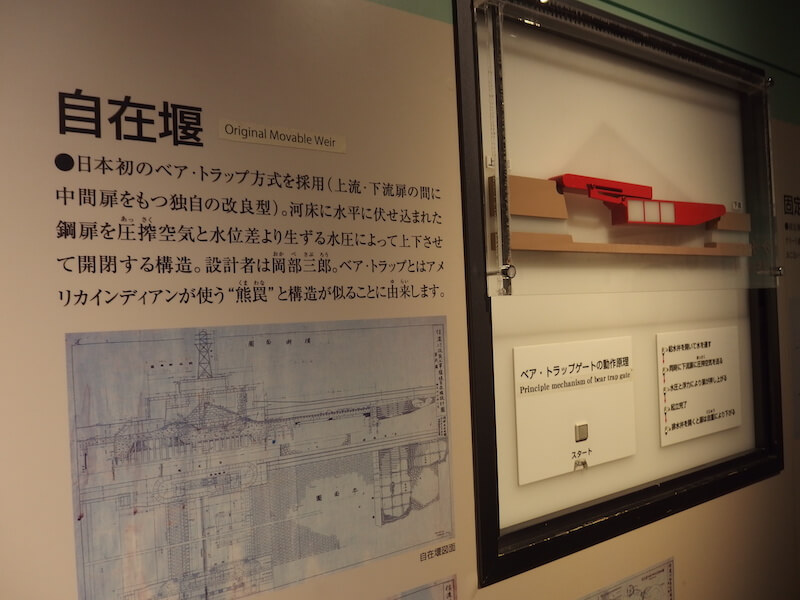

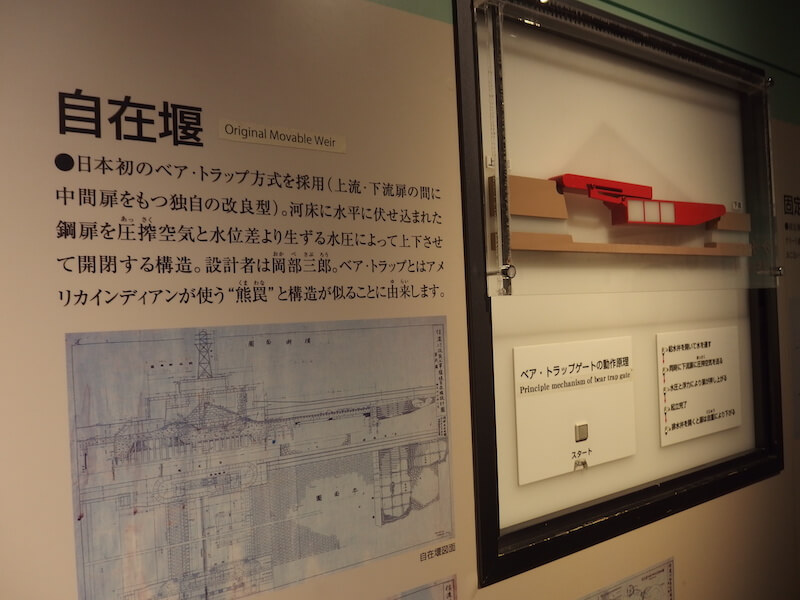

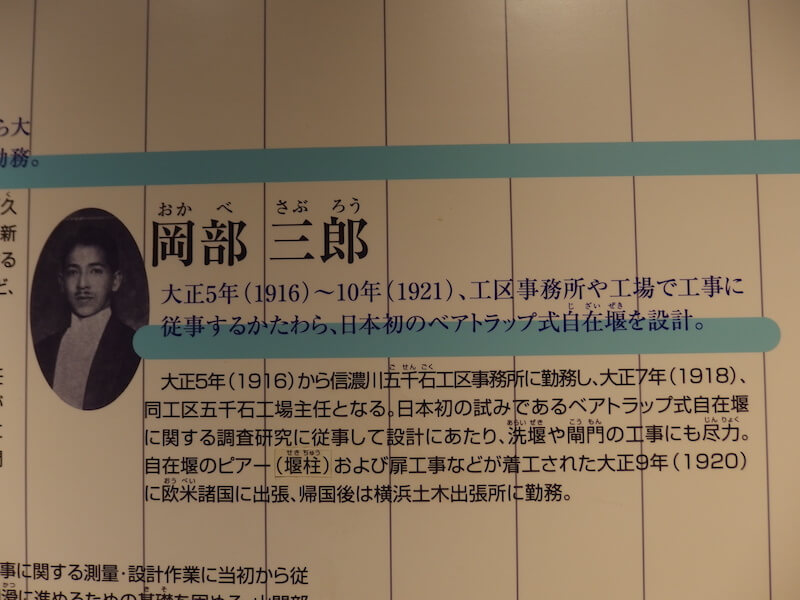

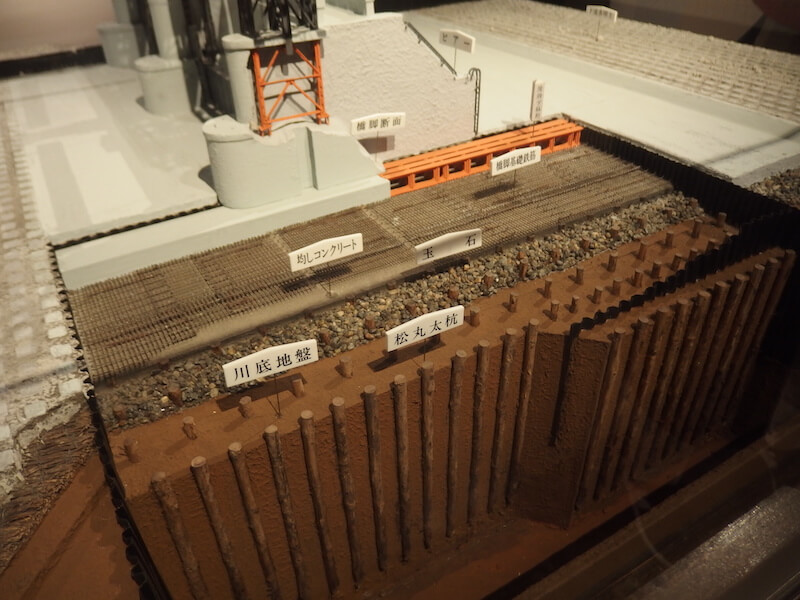

この大河津分水の設計者として赴任した、岡部三郎さんは自在堰とゆう新しい堰の形に取り組みました。ネイティブアメリカンの熊罠を参考にし、水圧で堰が動くとゆう仕組みを採用し着工されました。

しかし、この堰が完成された頃に、岡部さんは他のところに赴任することになり、「この堰の前後には石を敷き詰めなければ、川底が削れてしまう。」とゆう言葉を残しながら去っていったとのこと。

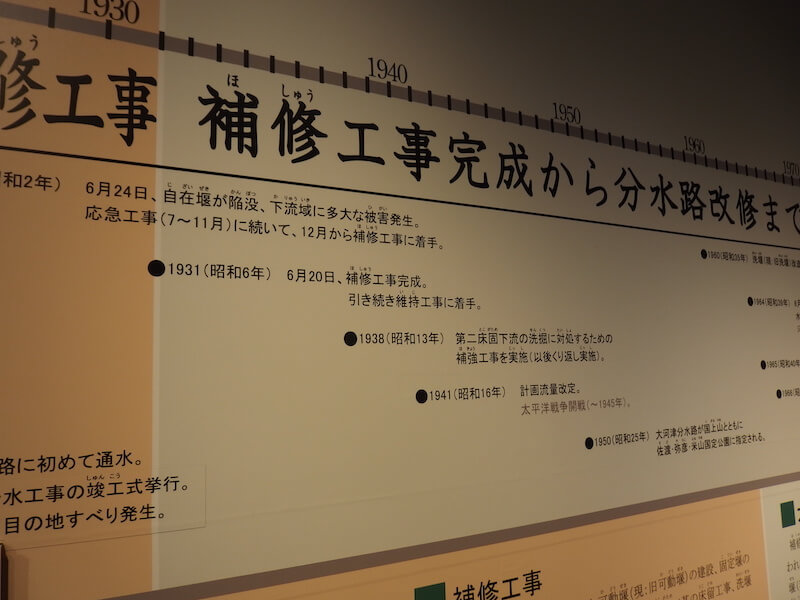

しかし、その後の財政状況などにより、その言葉通りにはならずに、結果、この自在堰は崩れてしまう形になってしまいました。

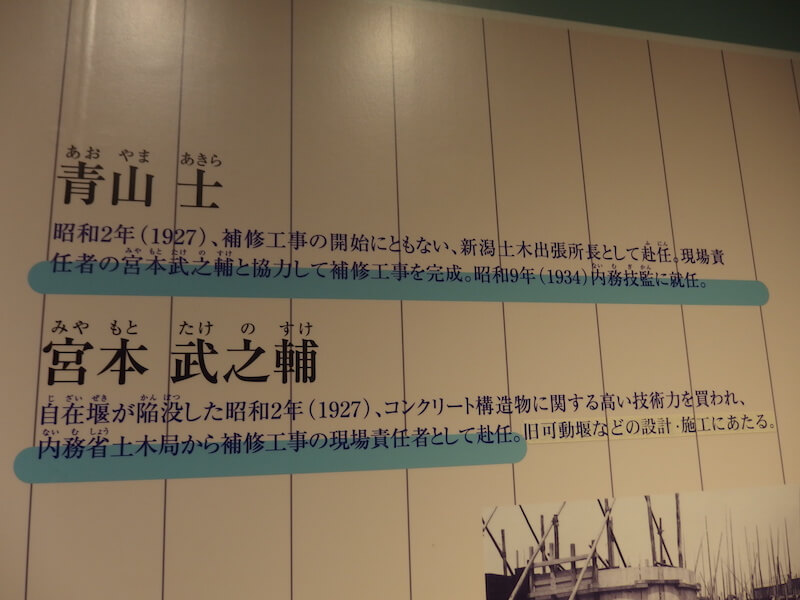

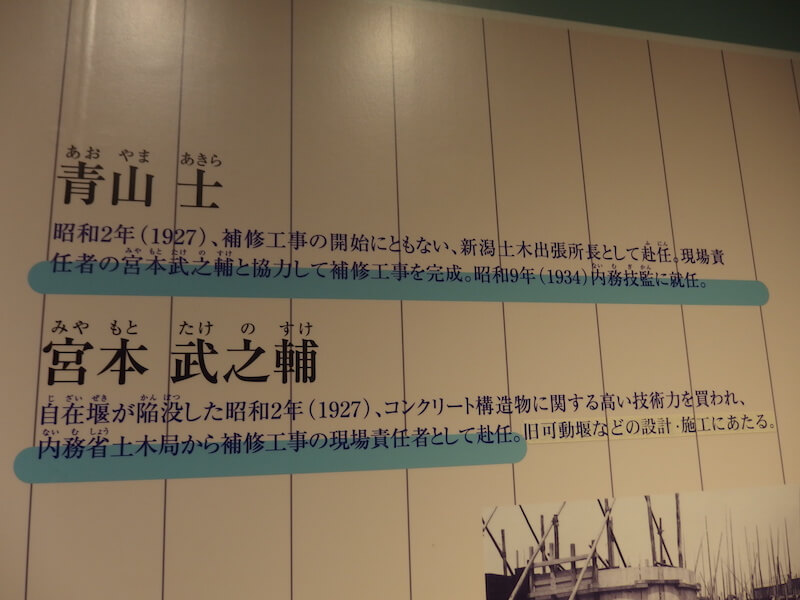

その後、大河津分水工事の後を受けたのが、青山士さんと宮本武之輔さん。

青山さんは先の記事にもでてくるように、パナマ運河の建設に深く関わった方。それも国からの補助を受けて外国に赴いたわけではなく、内村鑑三さんのお話を聞き、自分の意志で渡ったとのことです。

地元に伝わる話を樋口さんが伝えてくれたのですが、青山さんは堅物。宮本さんは遊びを知っている人で、この二人のバランスで、地元との共同作業である分水工事も進んだとのことです。

その宮本さんは、岡部さんとの親友とのことで。親友の汚名を晴らす為に、きっと相当な覚悟を持ってこの工事に携わったのではないかと、私は胸が熱くなりました。

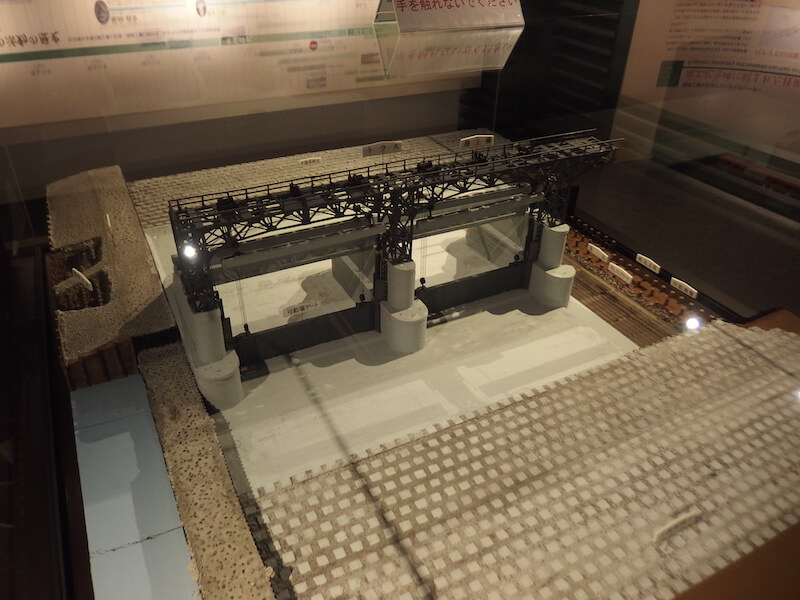

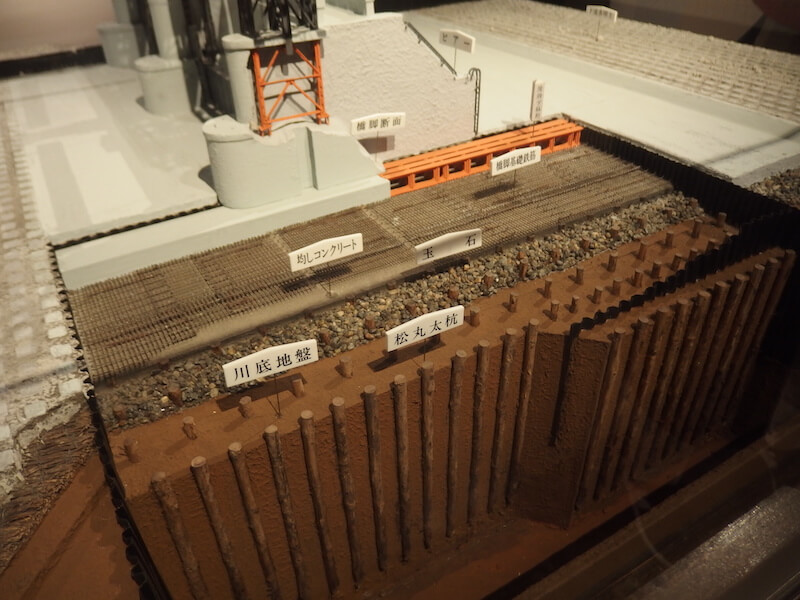

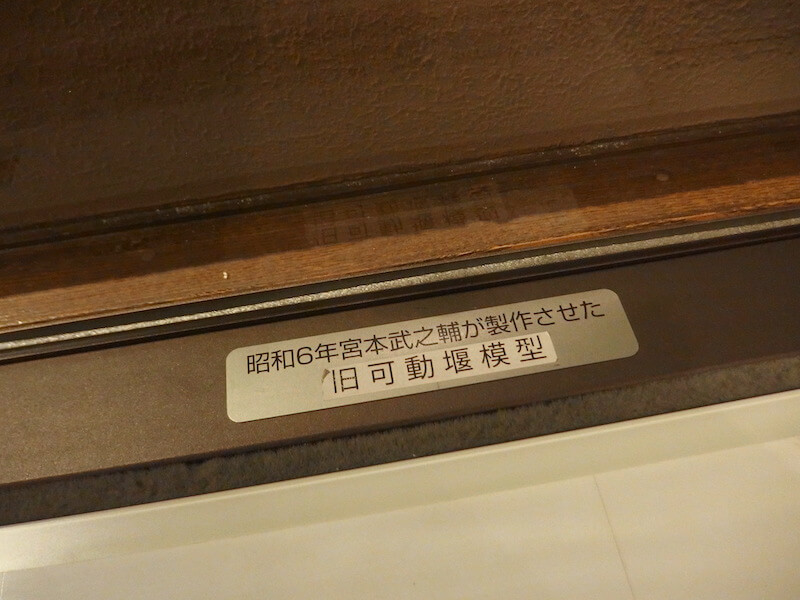

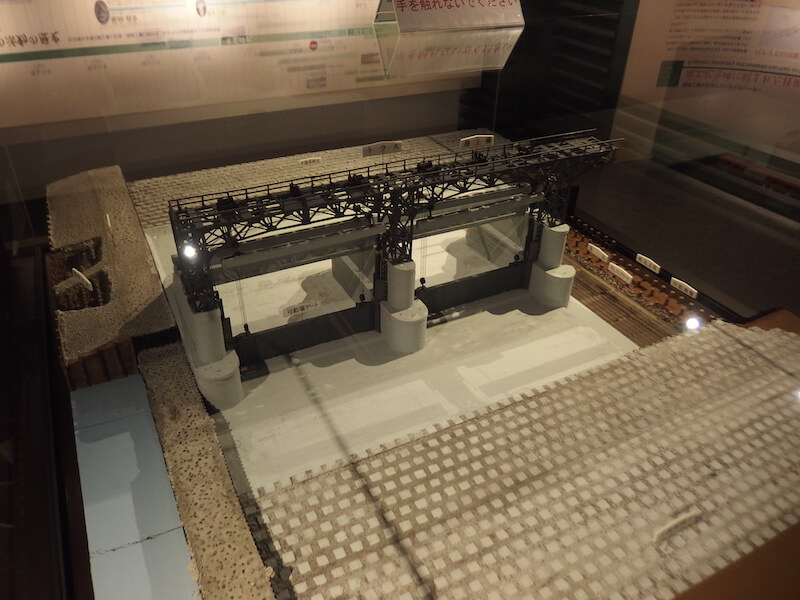

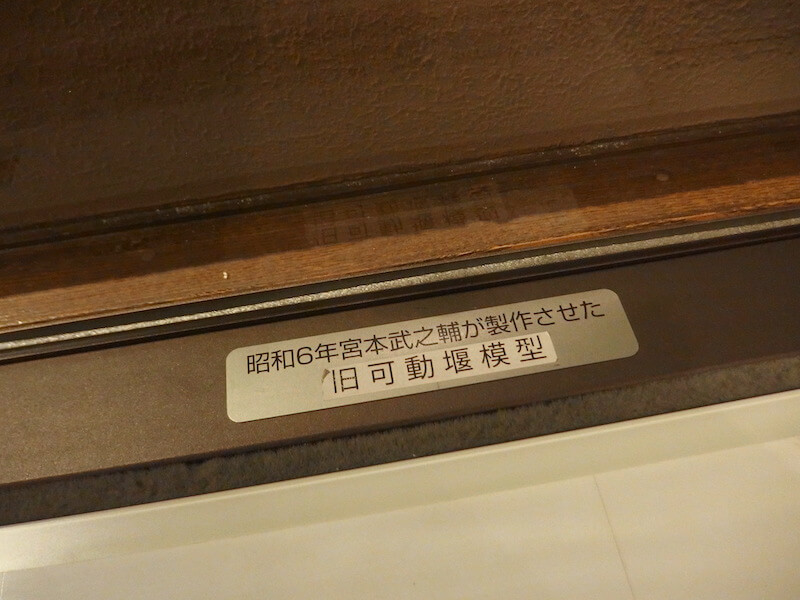

青山さんの理論と実践を地元の方々に理解してもらうため、宮本さんが地元説明のために作った模型が今でも残っています。

この模型を持ちながら、前回の自在堰で良い思いをしていない地元の人と、どんな話で理解をしてもらったのか。宮本さんは、地元の方からの酒宴の誘いを断らなかったと日記に残っているようです。

大河津分水資料館の4階には展望室があり、分水路がぐるりと見渡せます。

この工事に幾万人の人が関わったのか。

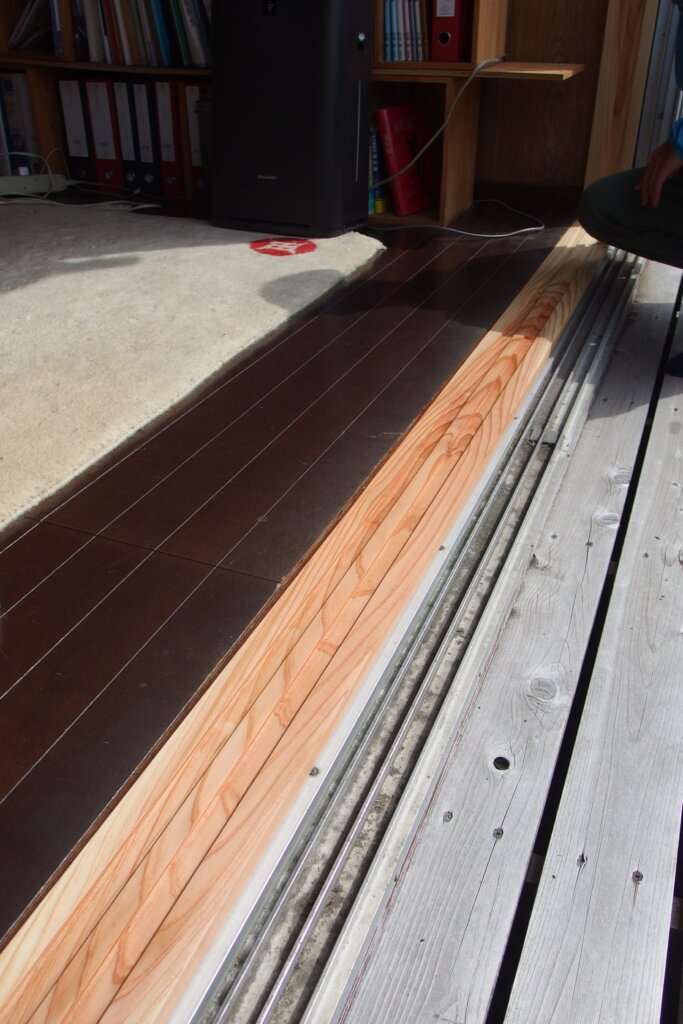

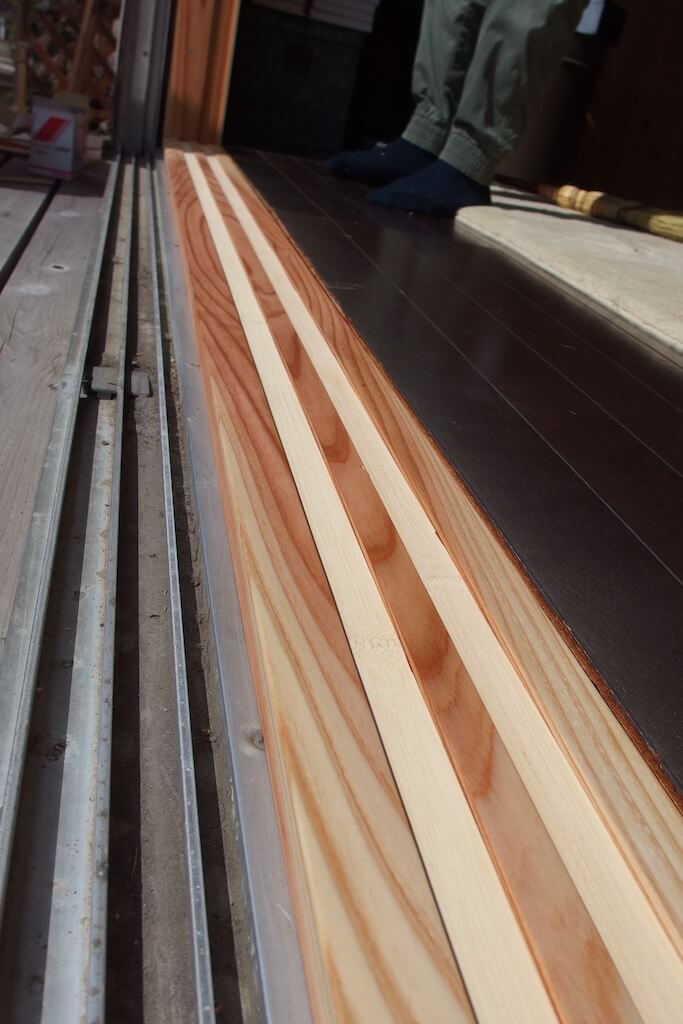

そして、実際の堰たちを見に外へ。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

もう使われなくなったとはいえ、やはりこの歴史を感じさせるものが遺っていると、様々に想像は膨らみます。

今回、樋口さんに教えてもらったことが、ここに実際にあり、歴史の変転の上で想いが形になったり、ならなかったり。

そんな中でも諦めずに形にしてきてくれた先人を感じる時間となりました。

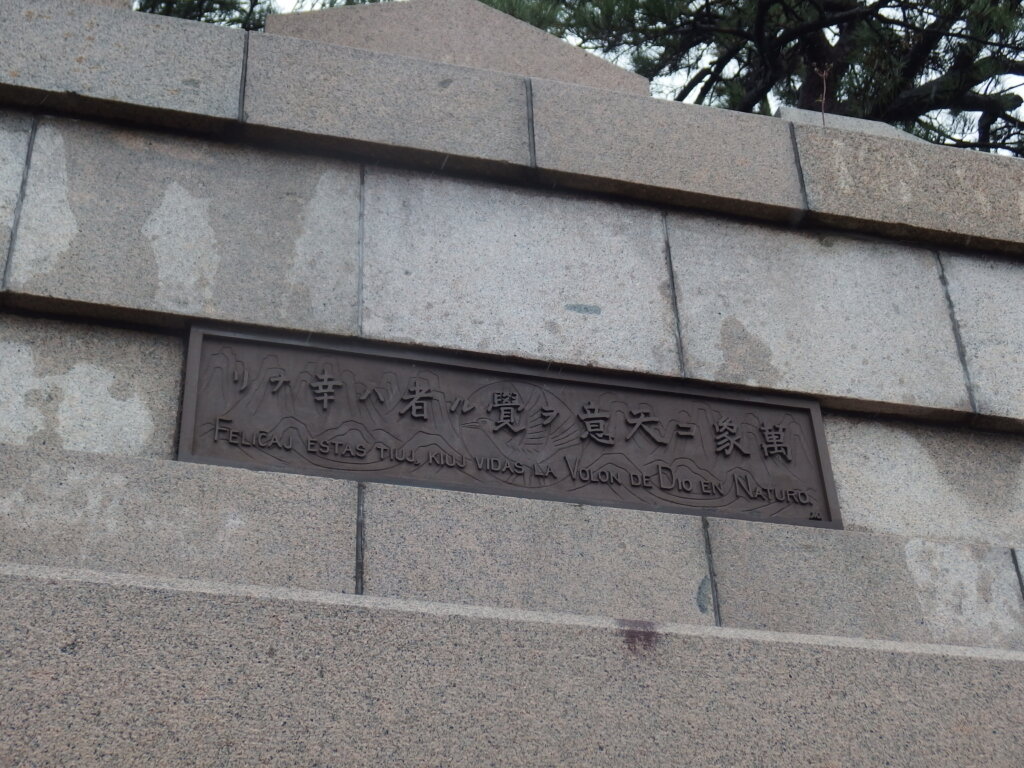

最後に、青山士さんの言葉が刻まれた碑。

この碑は、自在堰を移築してつくられたものとか。そこにもそれぞれの人の想いが形になっていることを感じます。

「万象ニ天意ヲ覚ル者ハ幸ナリ」

パナマ運河工事を経験し、この地に取り入れてくれた青山さんの想い。

世界共通語の試みであるエスペラント語で訳されていることで、青山さんの想いも一層深く汲み取れるのではないでしょうか。

このような貴重な施設が、自分の街に在ることで、先人の経験や想いを伝えてもらえる機会があることの重要性を感じました。また、ここには登場していない幾人もの方々の想いが、大河津分水に集っているのでしょう。

これから、この分水路がどんな形で未来に託されてゆくのか、今この新潟に住む者としてもしっかりと見据えてゆきます。

大河津分水資料館。

燕三条へ来られる機会がありましたら、是非、足を運んでいただけたら幸いです。