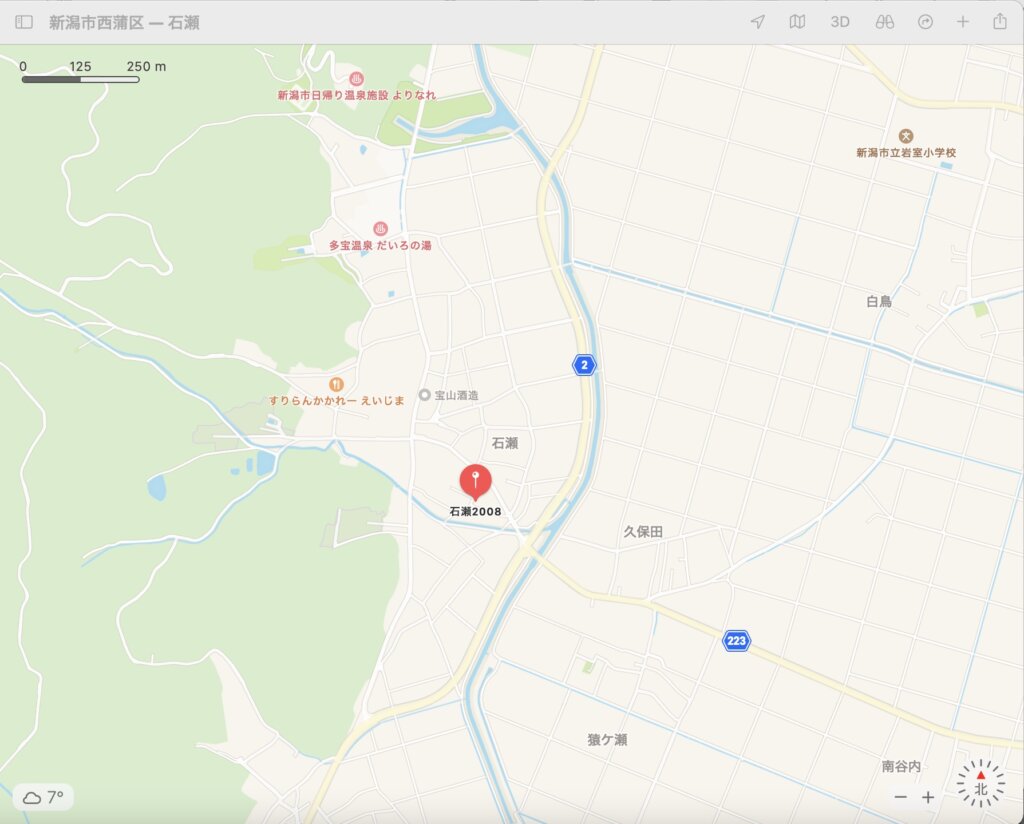

石瀬の家 地図

月1回ほど、突発!銅器づくり体験を開催してい石瀬の家。

時々、各種イベントも開催しておりますが、それ以外は、会場は訪れることができない場所となっております。

ご来場の際、道がわかりにくい場面もあるかと思いますので、地図と道順をupさせていただきます。

新潟市西蒲区石瀬の中でも、茶屋川とゆう地域になり、その名の通り傍を茶屋川が流れています。

そして、大きな道からの目印になるのも県道2号線沿いの野菜販売所「茶屋川」です。

新潟方面から来られた方は、県道2号線のこの信号を右折します。

その後、カーブミラーを過ぎてすぐの道を斜めに左折します。

茶色い大きな家が出てきたら、そこが石瀬の家。

手前が駐車場となっておりますが、駐車場に入れる際には、道幅狭いため、車を画像左のコンクリートに擦らないよう、くれぐれもご注意ください。

目印の野菜販売所は地元の方がつくられた野菜が販売されていたり、心地よい空間でコーヒーが呑めるので、お時間の余裕を持ってお立ち寄りください。

また、こちらのblogでは、石瀬の家周辺情報もupしております。合わせて岩室を楽しむきっかけにしていただけたら幸いです。