銅鍋スパイスカレー教室 ご報告

前日のベトナム料理教室に引き続き、日曜は、銅鍋料理教室を2つ。

昼は、スパイスカレー教室。夜は、ラム料理教室を開催しました。

先ずは、銅鍋と相性がとっても良いと言われるスパイスカレー教室から。

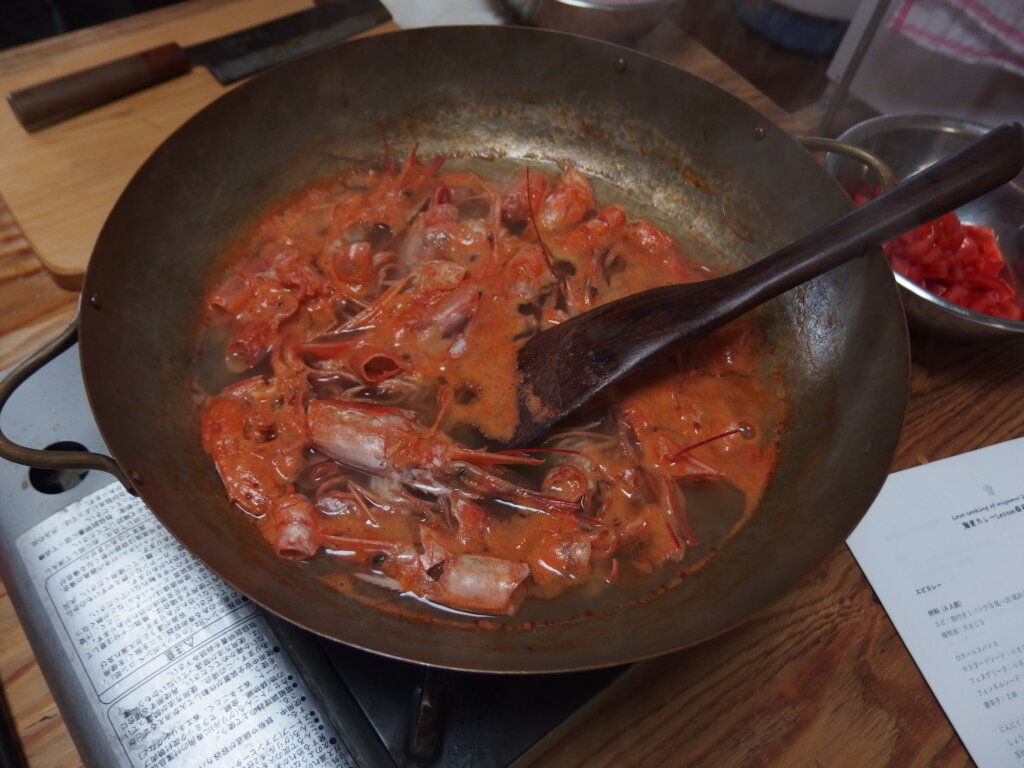

こちらは、エビカレーの模様。

近所のスーパーで大ぶりで新鮮なエビが買えました。

こちらが、銅鍋が向いているとゆうスパイスたち。

薄い材料を使っており、火を止めたら、すぐに熱の影響をスパイスが受けなくなるので、コントロールがし易いと、宮村さんがお話しされていました。

スパイスとエビの出汁を混ぜわせ、また煮込む。

ベトナムのお米といえばバスマティライス。

こちらも銅鍋で茹で上げます。大きく対流するとともに、吹きこぼれがし難い特徴もあります。鍋の際まで熱が通っているため、吹きこぼれの前に蒸発してしまいます。

バスマティライスは、茹で上げた後にざるの上で、冷まします。このときに、お米が立ち上がってくることも、このお米の特徴とのこと。

続いて付け合わせのキャベツの蒸し焼き。ターメリックで良い色の一品となります。

付け合わせのもう一品は、菜葉を炒めたもの。

銅の特徴として、野菜の色が綺麗に仕上がるとゆうことがあります。炒め物でも、茹でても、鮮やかに仕上がります。特に茄子の紫は、とての良い色となります。

こちらはパインのサラダのような、いくらでも食べられる一品。

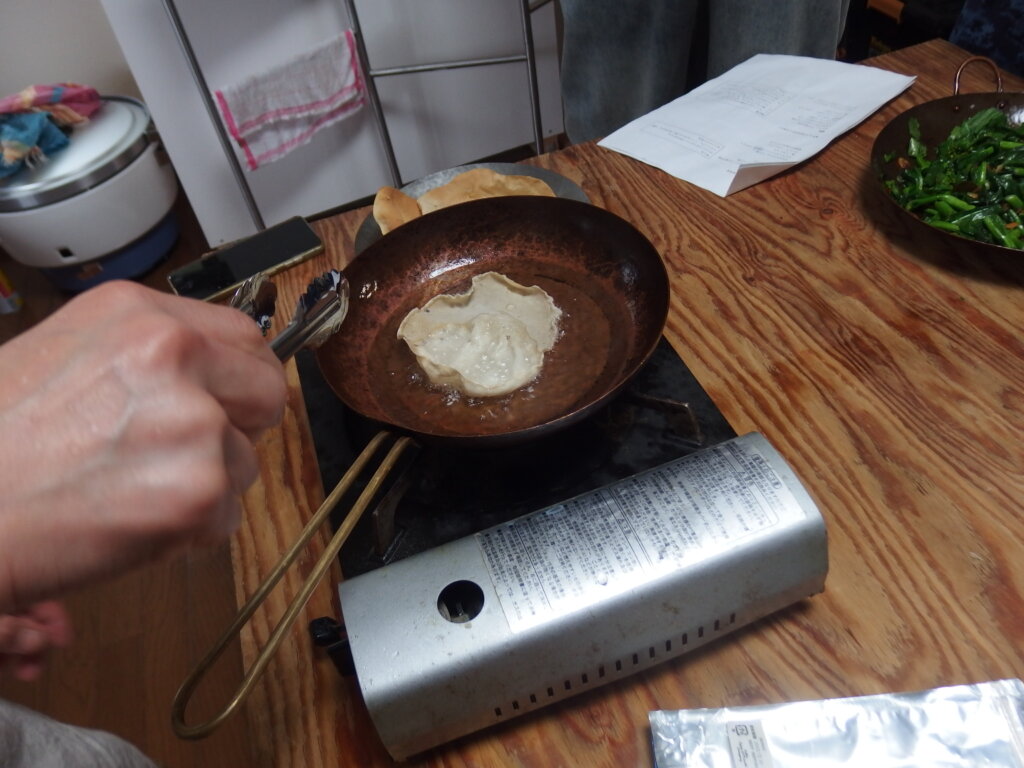

次いで、パパドと言われる豆を粉にした薄揚げ煎餅。こちらも、銅鍋でさらりと上がります。

最後に、全てを盛り付けたら完成。

何種類ものを具、それぞれを味わったり。混ぜながら味わったりと、食べ方も自由です。

銅鍋を活かし切ったスパイスカレー料理教室。

また、次回も宮村さんに、新潟に来ていただきたいと思う時間でした。